書法精神的朝向

——黃坤生書法創作的轉型

董水榮

在二十世紀九十年出道的那批書法家中,在個人風格上很少有大的變化。我將個人風格的演變,看成了個性意義的延伸,如果停止了風格變化,也就意味著意義的終止。觀察黃坤生書法,一直是在變化著,有著內在的成長。所以一直有期待的價值。

漳州書家群在九十年到新世紀初的十年間,大草創作一度有引領書壇的氣勢,李木教、柯云翰、黃坤生,沈惠文等書家以高強的頻率接二連三地沖擊著書壇。其大草理念與技術,大有續接明清大草的遺韻。這一書家群在大草上的才情與藝術潛質令人刮目。這一時段漳州無疑是書壇的一方重鎮。漳州是歷史文化名城,就書法看有鐘紹京、蔡襄、黃道周、弘一等眾多富有影響力的先賢。漳州文脈中學者輩出,文風斐然,朱熹、黃道周、林語堂在中國文化史上熠熠生輝。

客觀的說,黃坤生在九十年代,對于三十歲上下的青年書家很難在名家面前顯山露水,但他敏銳大草眼光,順著漳州大草的潮流,踏上了大草的創作。這一時期,他圓實流轉的線質,寫得酣暢淋漓,帶有一種野性的朝氣。原本可以順著這股朝氣,將大草創作維系在展覽的熱情上,也許能獲得更多的展覽成果。但是漳州大草合力的創作力量,開始朝著不同的方向轉型和發展,李木教向個性化風格拓展,沈惠文書畫并進,而黃坤生也轉了帖學,轉向了晉唐一體化的書寫探索,開始“雅化”和“深化”自己的創作道路。

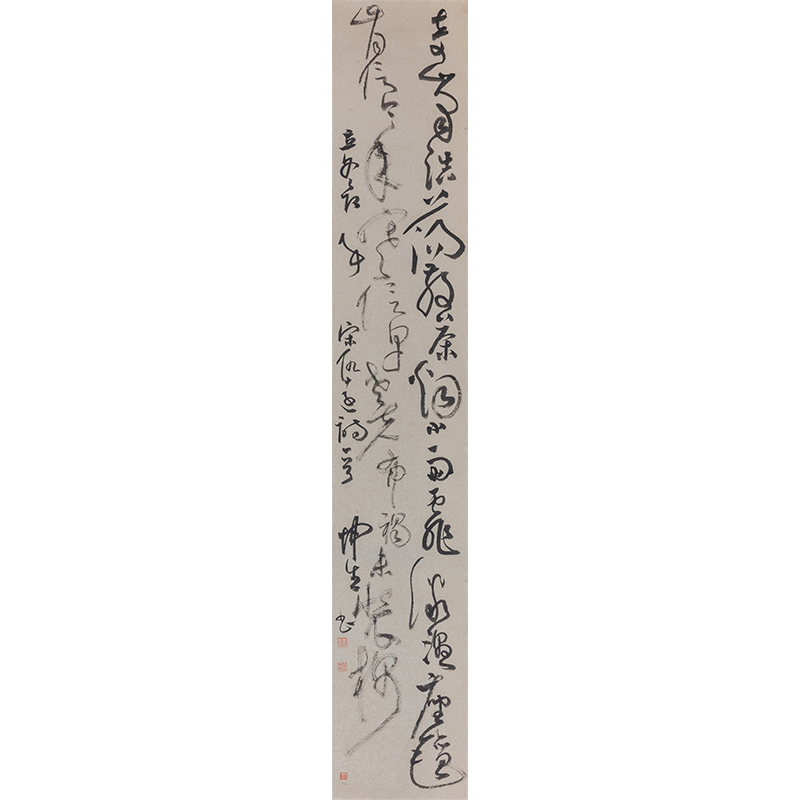

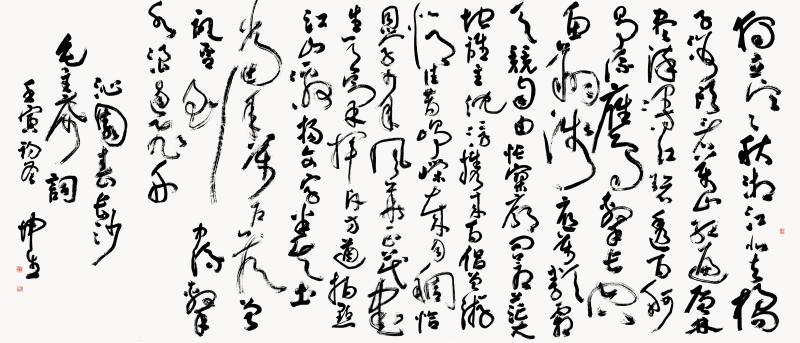

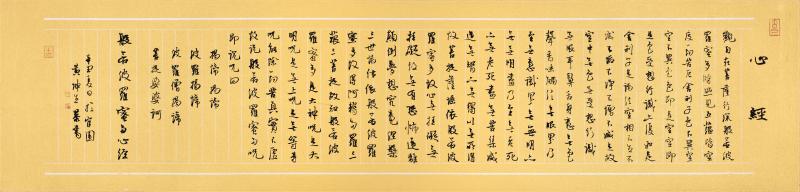

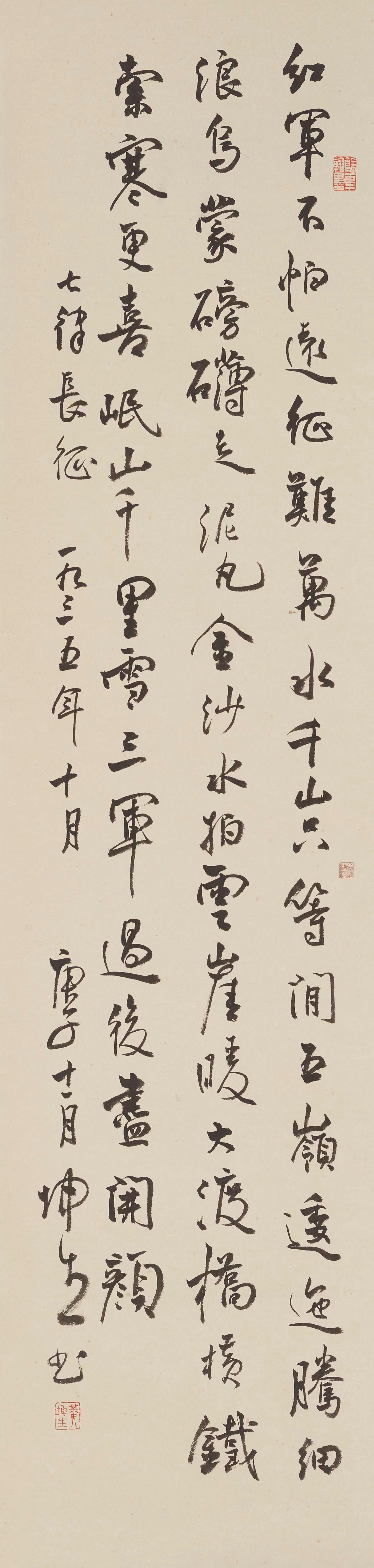

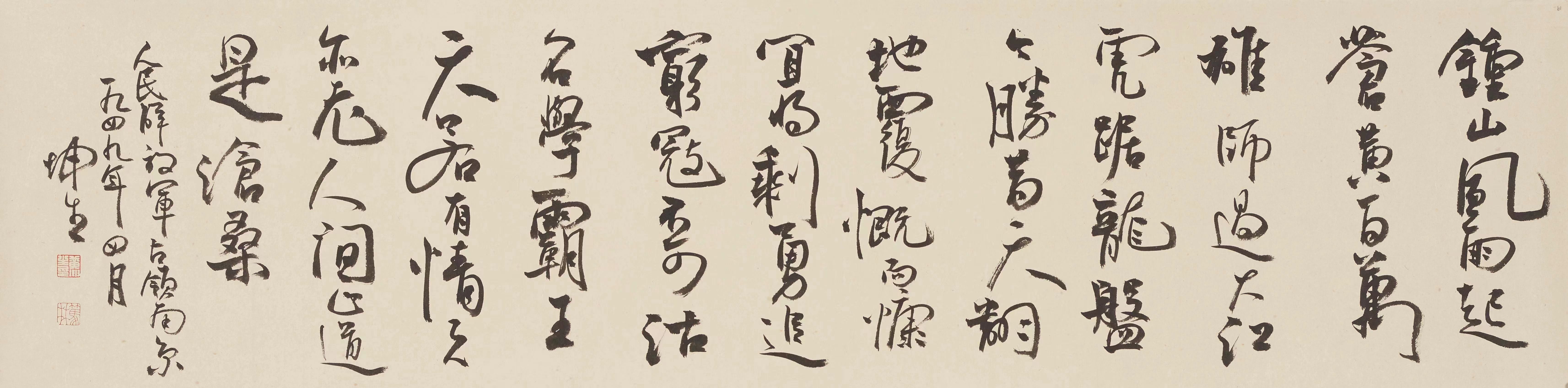

我對他的創作轉向充滿了敬佩。一位藝術家的成熟,不僅僅要看到書法的表現才華,還要看是否有越來越豐滿的書法表達。很多新生代的書法家在展覽中“曇花一現”,就是停滯于才華,依扙著展覽中獲獎,停滯于獲獎的樣式,沒有拓展自己的書法表達。黃坤生不是一個自我陶醉,滿足于原有創作成就的書法家。他清醒的自我反思,自我突破,貫穿他書法創作的重要線索。我隱約感知到他對過往創作并不滿意,幾乎不提早期的創作,由此感知到他對過往創作反思的深刻。他現在的大草巨制《沁園春?雪》、《李商隱詩》固然向我們傳遞了自我嬗變、自我涅槃的陣痛信息。歷時十余年錘煉與經典的辨析,近作《水仙花》、《夏日懷友》、《李白詩》等大草作品,體現了書法家在“大草技術”和“大草寫意”建構的朝向。他用堅實的技術通向寫意草書的精神,可以肯定他卓越的努力很有價值。盡管,對他作品的評價目前尚有分歧,在探索過程也存在多向性,甚至在“技術與風格”層面上與目前主流的朝向并不一致,但這些分歧不僅絲毫無損于作品本身的藝術光芒,而且恰恰是對其作品藝術價值的一種重視。因為,在這個時代,令人無話可說書法作品實在是太多了。在這個意義上,黃坤生在創作上默默的拓展,在行書與大草上的探索是值得特別的重視。黃坤生如何在原有的書寫經驗上,大膽的轉向,并且將自己的創作與審美理念一同更新,雅化了大草的精神,深化了表達的內蘊。隨著大草技術的融通,他把控大草節奏的能力也得到了淋漓盡致的展現,呈現出了動人的藝術力量。

黃坤生早期的書法創作,著力點放在了“形”與“態”上,無論是行楷還是行草,都有著開張的姿態,而且變化豐富。比如行楷帶有黃庭堅開放結構特征,大草創作有晚明率性與自由,形成了比較飽滿的視覺張力。如果滿足原有的創作狀態,對書法內在質地的推進就很難有后面重大轉變。這一階段,出現了兩個局限,一是草法過于自由,缺乏縱深的經典審美支撐,另一方面創作語言不夠深入,缺乏更廣闊的表達承載。優秀的藝術家都有不斷反思能力與調適的方式,所以古今大家的風格都是一種動態的推進。藝術個性停止了演變,也意味著藝術生命的停止。我欣賞黃坤生起此為起點,不斷拓展藝術道路,跋涉在漫長的書法探索旅途中。

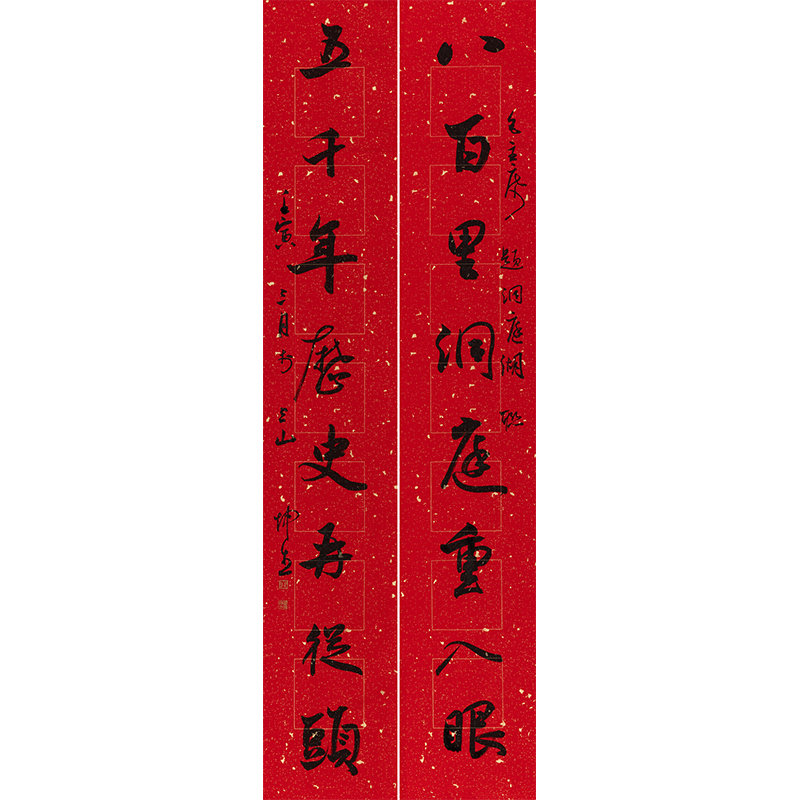

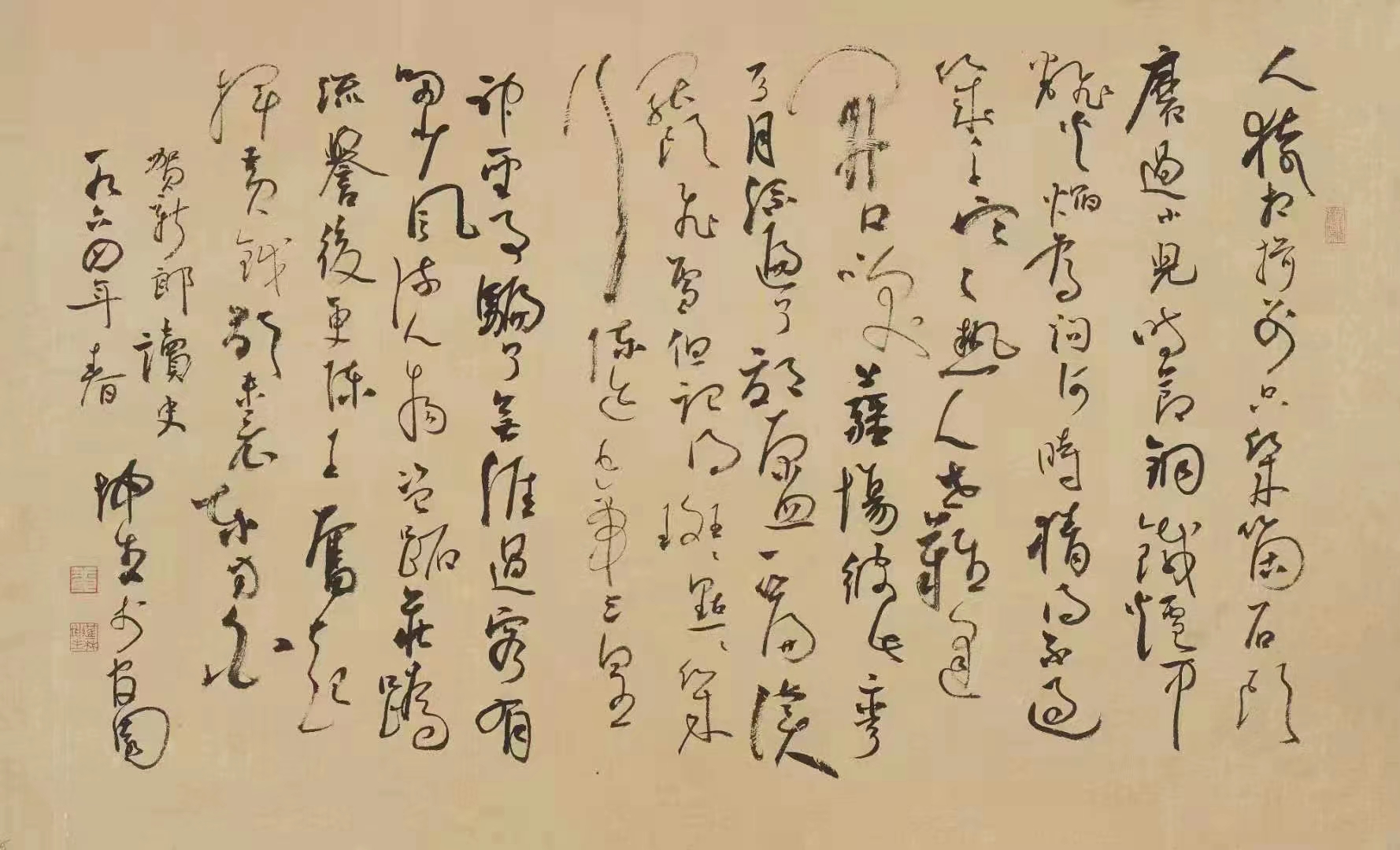

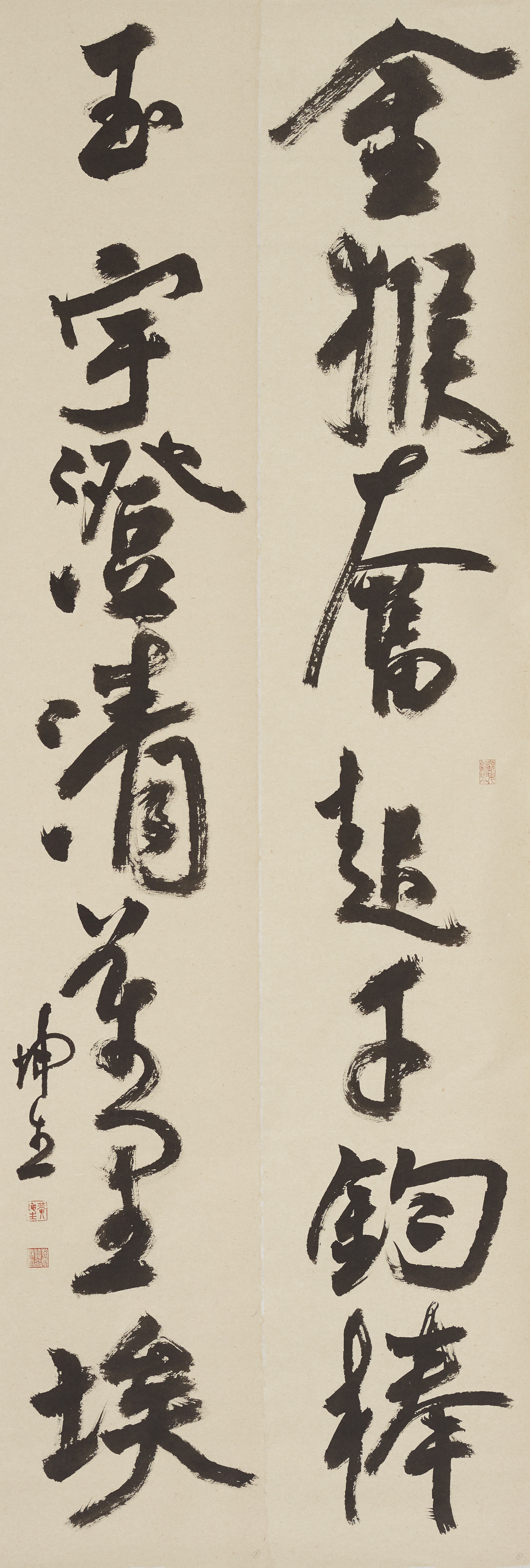

他的書法轉型對他有著重大意義,大到整個書寫的精神氣質,小到具體的入筆動作。我習慣從微觀中察看書法創作的細節。黃坤生的書法轉型,從“二王”的用筆開始,從起筆動作開始,他的行書有意強化了入紙動作。比如豎畫,起筆后有個向內彎的體勢,這種體勢也王羲之典型的“內向”體勢,與王獻之的“外拓”不同。這種體勢和起筆方式有很大關系,特別在褚遂良楷書《大字陰符經》中,被常規化地大量應用,這一筆法來自《蘭亭序》。黃坤生的行書特別是對聯中也常應用這一筆法。以此可見對于帖學筆法的細微觀察與體悟。

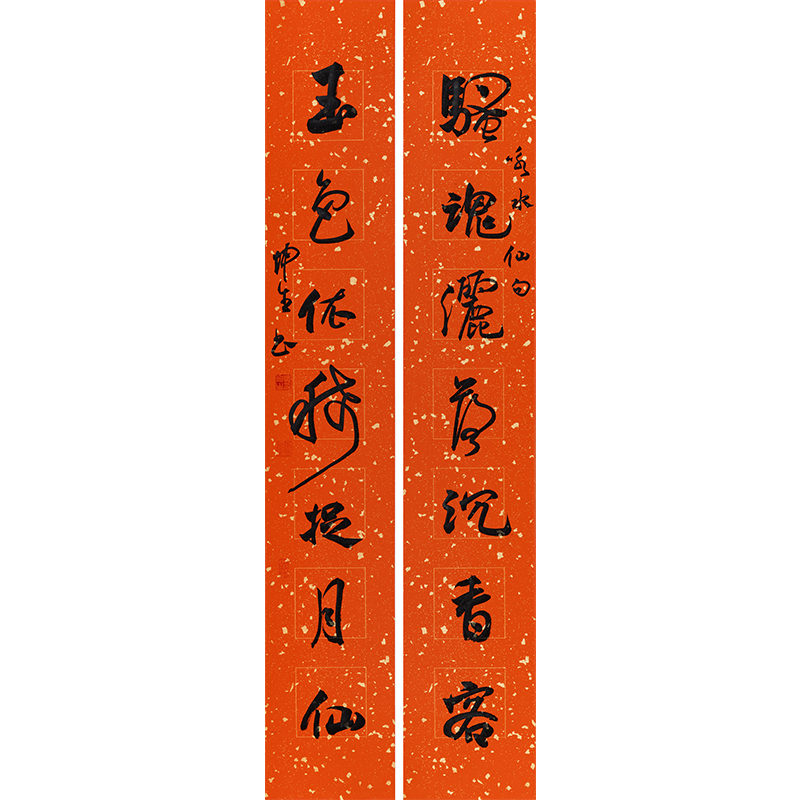

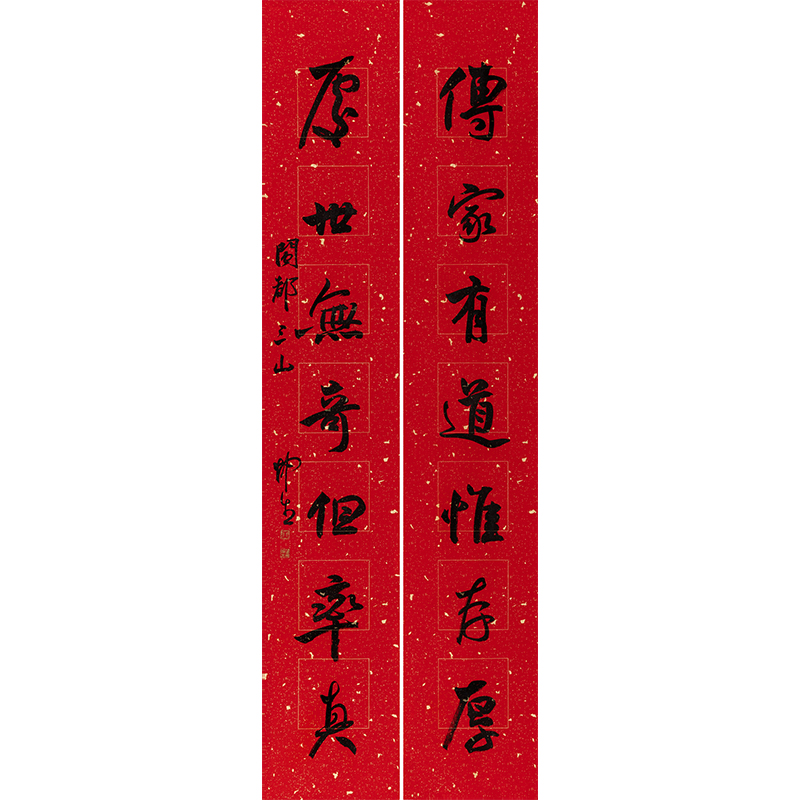

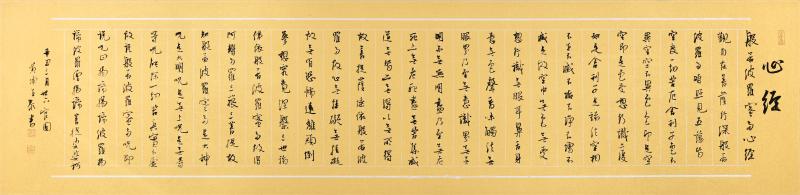

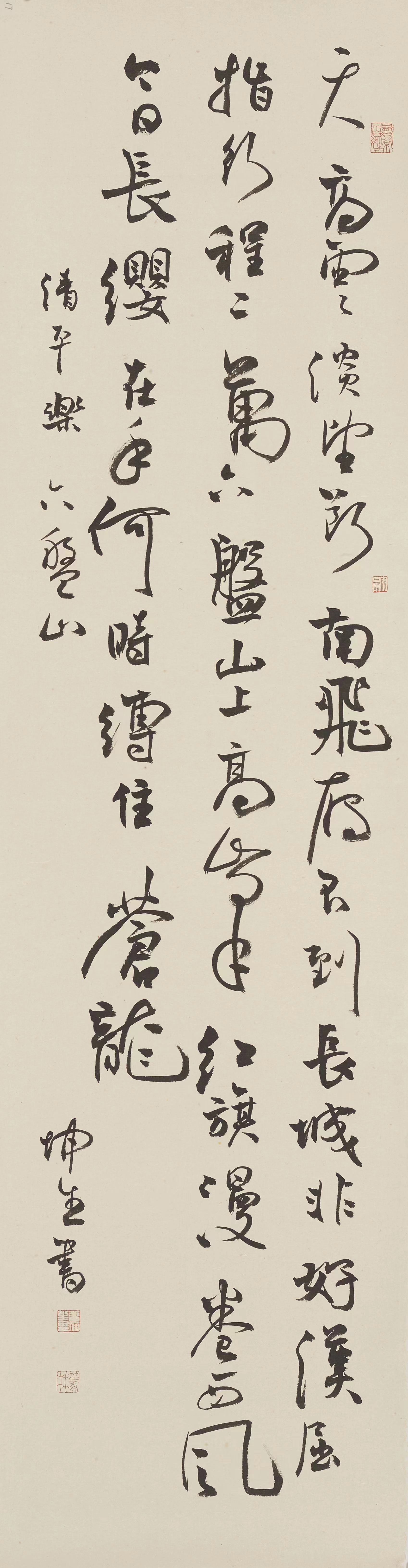

另一方面,在運筆上也改變了原來控筆中扭動運筆方向來豐富線條變化的方式,改為帖學“一搨直下”的運筆,使得線質干凈而簡練。這一改變是內在質地的改變。他對線質表達有過很深入的分析,從原來“曲”中見豐富,“曲”中見圓實,并且把持著中鋒的理念。后來他在行書中以“一搨直下”的運筆,不同于青年書法家一上手直入“二王”筆法那種純粹,這種純粹也可以理解為單一。我所看到他的幾件對聯作品,有一種執意干凈簡練的線質表達,不含雜質。這種執意我看到的是一種決心,對“二王”筆法深刻體驗的決心。也正是因為他這份執著,打開了另一扇筆法的大門,豐富了他的書法語言表達,使他的書寫有了內在傳統的縱深度。比如行書《文到?書從》行書聯,俊朗典雅,清剛挺拔的意趣別于原有張揚。

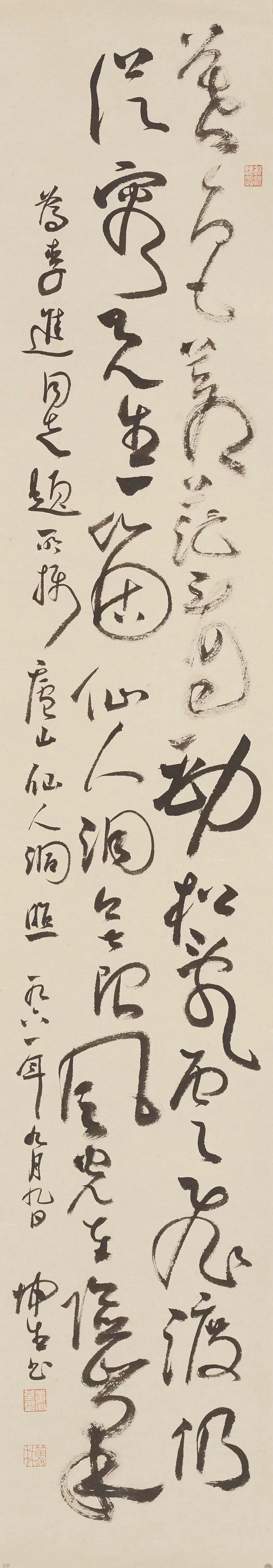

黃坤生的書寫轉向,我更關注他的大草創作轉向。他出道也是以大草在書壇中嶄露頭角,他是有大草情結的人,因此他的創作轉向,最終還是落實到大草上。

他從明清大草轉向唐代的“盛世大草”,并且將重心傾注在懷素大草上。無論懷素還是張旭,兩位大草經典作品并不多,可以說每一件作品都承載了歷代文人審美的眼光,漸漸也成為了大草的審美基準,甚至成為了大草的審美基因。懷素《自敘帖》無論是否為懷素真跡,它的承載已經被視了懷素風格代表性的杰作,也成為了大草審美倫理。黃坤生的大草用心盤扎在《自敘帖》上,有三方個面全面改造了他之前的大草。

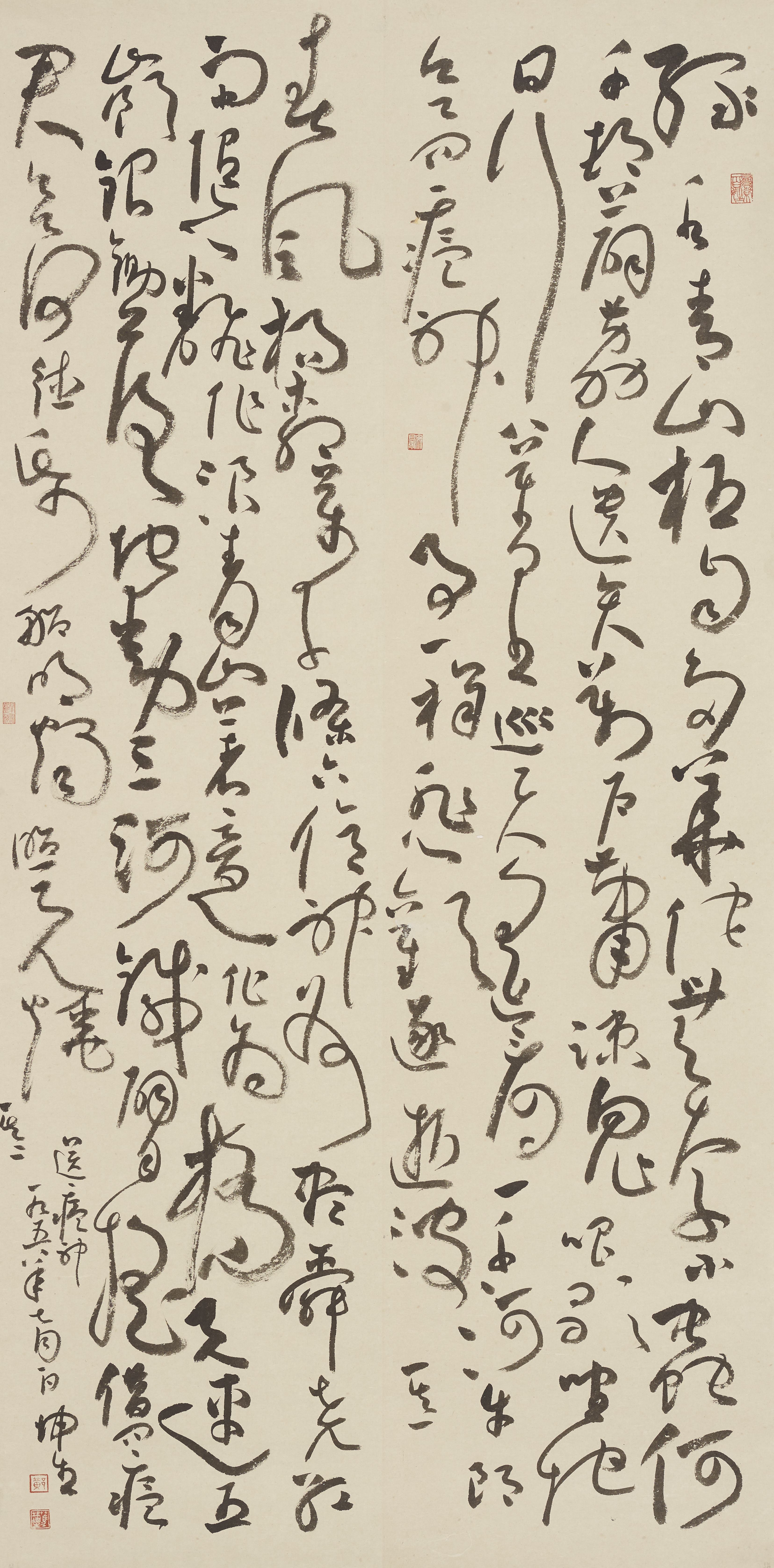

其一,大草字法的轉向。他近期的大草作品,越來越成熟地應用《自敘帖》的草書符號。草法很容易將讀者迅速帶入經典的審美記憶中,調動起相關的審美體驗。大量懷素印象的草法,一改他之前明清大草字法的自由,甚至稍感松散的結構得到了極大的改善。草法的轉變使他獲得經典審美的支撐,根連著歷史的縱深感。但是他的草法并不是《自敘帖》直接移用,而是經過吸收、變化、強化等手法,讓你覺是從懷素來,卻很難指認具體字形有多像。他的草法通融能力很強,表現得也相當出色。透過他的草法,我們還是可以看到他早年對字形變化的那種敏感,對字形空間收放對比的把握,比如《述懷》中的“開”字將上半部分放開,下半部分收緊,《立冬日野外行吟》中的“氣”也是同樣的處理方式,有些字反過來上收下放。這些字形空間變化形成的節奏,使得整個草法通透而富有變化。在立足經典,陶冶氣質中,因強化了現代空間的變化意識,就有了現代性的意味。

其二,大草線質上的轉向。同樣,他在大草線質上從懷素中吸收到了很多的營養,特別是中鋒圓勁的用筆方式,大量細而快表現手段,改變了早期肥、厚、實的線質。懷素細勁,飛白帶空靈的線質意味,給大草意境帶有許多筆勢想象的空間。黃坤生的大草大量帶著渴筆的飛白,細勁的線質,大草虛處的營造,很大程度是作者審美理念的升華,大草品味就有不同凡響的質地。我們看到許多大草作者,技法周全,線質強實,卻落入俗品,很大程度就是不會留空、造虛,抵達不了大草的通透處境,讓人沒有想象呼吸的空間。實際上黃坤生在大草線質的上除了虛實節奏之外,還有長線短點的長短節奏,粗細節奏,使他大草的表達有了豐富的指向。

其三、大草體勢的轉向。他在懷素大草的體勢中尋找到了奧妙,深化他對大草體勢的感悟。《自敘帖》大草的氣象是由體勢得以呈現,由“曲”、“直”形態,使轉的運筆獲得了“驚蛇入草”意象的經典品質。黃坤生深解其中奧義,大量弧形圓轉在作品中應用,同時又不動聲色的“直”線穿插在作品中,使轉帶方折,長線連短點,體勢與筆勢相生相映,使得作品精神煥發。這些體勢,都是從《自敘帖》中拆解出來,打破后重新組織。不是簡單的原帖搬運或模擬。我們看到他在傳統的吸收中,有非同一般的轉化能力。實際上在傳統的學習中,我們很難把握“度”的關系,比如太像經典文本看不到自己,不像又得不到經典審美的支撐。這看似是一個“度”的問題,其實是對傳統理解有沒有找到自己的有效視角而已。黃坤生在《自敘帖》中帶來的視角,無疑極富啟發意義。

黃坤生的書寫轉向,轉向了一個有內在辨析力的書法家,所以他的書寫變得有存在感,他的創作轉向,代表了他對書法意義的不懈追索,構成了當代書法的精神基石。而今日的書法,之所以追逐著獲獎潮流、缺少探索,無法有效解讀自我的內心,更不能引起讀者在精神上感動,很重要的原因,就是書法被實證的技法僵化,做了技法的囚徒,不再逼視自我精神存在的真實境遇,遠離了書法家那個真實的自我。黃坤生還在做自我的辨析,還在不斷的成熟,對他的期待同他的探索一樣在延伸。

(本文由藝術家提供)

黃坤生藝術簡介

黃坤生,1968年生,福建漳浦人。現為福建省書法家協會駐會副秘書長、中國書法家協會會員、漳州市書法家協會主席,閩南師范大學藝術學院、文學院客座教授,省文旅廳美術書法專家庫成員,福建省畫院特聘畫家,省人大書畫院特聘畫師。出版有《黃坤生書法作品集》、《丁酉墨痕·黃坤生草書作品選》、《“遒勁偉美——重溫毛主席詩詞”黃坤生書法作品集》等。

主要作品