“畫為心印”——敦煌系列作品創(chuàng)作有感

姚莉芳

眾所周知,藝術(shù)來源于生活,而生活包含兩個(gè)層面,一是物質(zhì),二是精神。有的藝術(shù)家熱衷于描繪自身所處的自然及物質(zhì)世界,并通過對(duì)客觀物象的描繪來表達(dá)其內(nèi)心的情感體驗(yàn)及審美追求;有的藝術(shù)家則更傾向于直面自己的內(nèi)心,通過對(duì)精神符號(hào)的重組、自由的想象,運(yùn)用更為意象甚至抽象的藝術(shù)表現(xiàn)手法來傳達(dá)自己的藝術(shù)觀念和人文精神。自然及物質(zhì)世界所構(gòu)成的蕓蕓眾物可以在形態(tài)或狀貌上給人以美感,進(jìn)而結(jié)合藝術(shù)家的個(gè)人生活體驗(yàn)引申出境外之情;若傾注于表現(xiàn)自我內(nèi)向性的精神訴求或意象表達(dá),則更多地貫穿了藝術(shù)家個(gè)人的思想、理想或是追求。二者并無高下之分,只是藝術(shù)表現(xiàn)的選擇不同。于個(gè)人的創(chuàng)作而言,我更偏愛于精神性的表達(dá)和意象式的繪畫實(shí)踐,“畫為心印”,藝術(shù)作品最能表達(dá)藝術(shù)家個(gè)人的心路歷程。

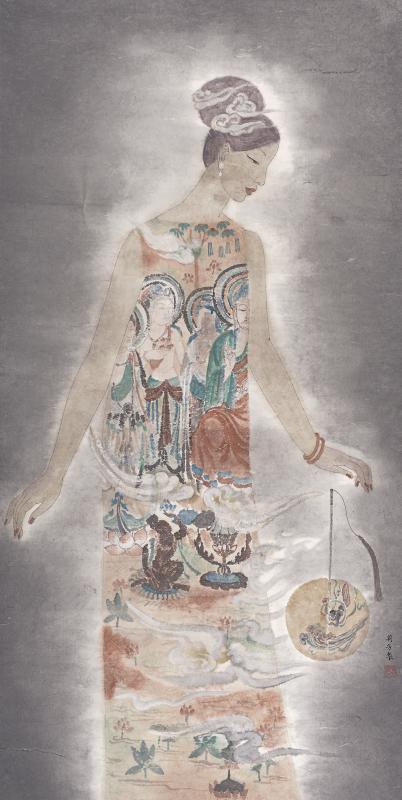

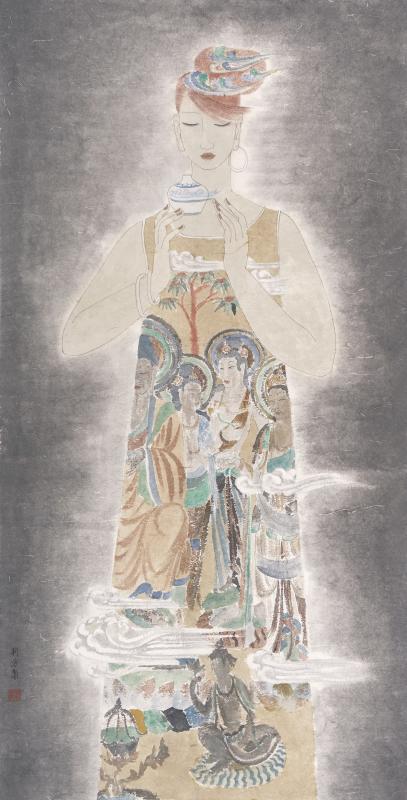

我對(duì)敦煌藝術(shù)有著長久的偏愛,而初見敦煌則是在2012年的夏天。當(dāng)我置身于幽暗神秘的敦煌洞窟之中,當(dāng)那些畫冊上的瑰麗壁畫真實(shí)地呈現(xiàn)在眼前,那莊嚴(yán)的菩薩造像、衣袂飄飄的飛天、形形色色的眾生訴說著佛國世界的悲苦與極樂,那歷經(jīng)千年的色彩、沉著的線條、斑駁的肌理無不體現(xiàn)出歲月的力量和滄桑的美感,這種令人震憾的美在歲月的洗禮中變得日漸強(qiáng)大,不受時(shí)空所限,體現(xiàn)出人類審美和精神的共鳴。近年探索的敦煌系列作品正是源于我在敦煌壁畫瑰麗壯美而又滄桑神秘的藝術(shù)感染下體驗(yàn)到的穿越時(shí)空之感及歷經(jīng)歲月帶給我的心靈震撼。在創(chuàng)作敦煌系列之初,思考最多的是如何脫開敦煌壁畫自身強(qiáng)大的藝術(shù)感染力,如何運(yùn)用現(xiàn)代的藝術(shù)表現(xiàn)手法將古老的敦煌藝術(shù)與當(dāng)代人的情感聯(lián)系在一起,使得作品在呈現(xiàn)我想表達(dá)的情感的同時(shí)還具有當(dāng)代的審美元素,體現(xiàn)出應(yīng)有的時(shí)代感。于是,我著意選擇現(xiàn)代仕女的人物形象作為畫面的主體,運(yùn)用現(xiàn)代構(gòu)成圖式擷取壁畫元素為畫面背景,形成現(xiàn)代與古典對(duì)話的穿越感。畫面中的現(xiàn)代仕女舍去鉛華,身著純白衣裙,或高挽發(fā)髻,或秀發(fā)披肩,十指纖纖,心往朝圣,意在呈現(xiàn)既有現(xiàn)代氣息而又兼具古典沉靜之美的仕女形象。背景中的壁畫則來自對(duì)敦煌壁畫的節(jié)取和重構(gòu),以求得與主體形態(tài)之間的呼應(yīng)。《古韻流香》就是這一思路下創(chuàng)作的系列作品,意在表達(dá)敦煌壁畫流傳千年的藝術(shù)古韻。在這一系列作品中,通過現(xiàn)代人物與敦煌壁畫的對(duì)比與反襯,形成壁畫色彩之斑斕與人物服飾之素潔的對(duì)比,構(gòu)成之繁與簡的對(duì)比,線條之疏與密的對(duì)比,造型之現(xiàn)代與古典的對(duì)比,進(jìn)而通過意象性的繪畫語言表達(dá)意象性的東方精神。

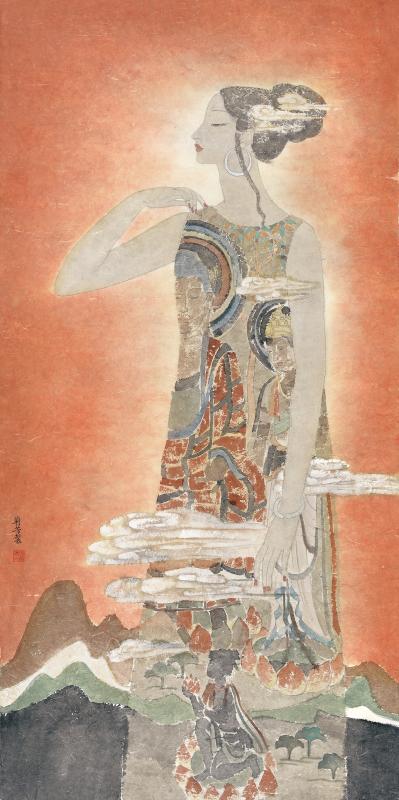

在創(chuàng)作了系列《古韻流香》作品之后,我不滿足于現(xiàn)有的人物主體在前、壁畫元素襯托于背景的畫面形式,開始進(jìn)一步思考如何更好地將人物主體和壁畫元素進(jìn)行結(jié)合。佛曰“人是未來佛”,每個(gè)人都有佛性和追求善良美好的一面,這種心性如何更好地通過繪畫進(jìn)行傳達(dá)?于是,在《觀自在》系列中,我嘗試進(jìn)一步將古老的敦煌壁畫與現(xiàn)代仕女形象融為一體,將人物置于畫面的中心位置,并簡化人物的外輪廓以達(dá)到外形極簡的構(gòu)成感和形式感,進(jìn)而把壁畫元素與人物的服飾結(jié)合在一起。壁畫、飛天、山水、祥云在人物的服飾和發(fā)絲之上虛實(shí)相間,背景采用漸變的渲染手法,體現(xiàn)出一種神秘的光感和視覺效應(yīng)。人物神態(tài)自若,或捧青花,或執(zhí)團(tuán)扇,若即若離,形態(tài)翩然,仿佛忘卻了一切憂愁!因而我將此系列作品命名為“忘憂-觀自在”,即觀心得自在,忘憂得自在,“畫為心印”是也!

《古韻流香》系列之六

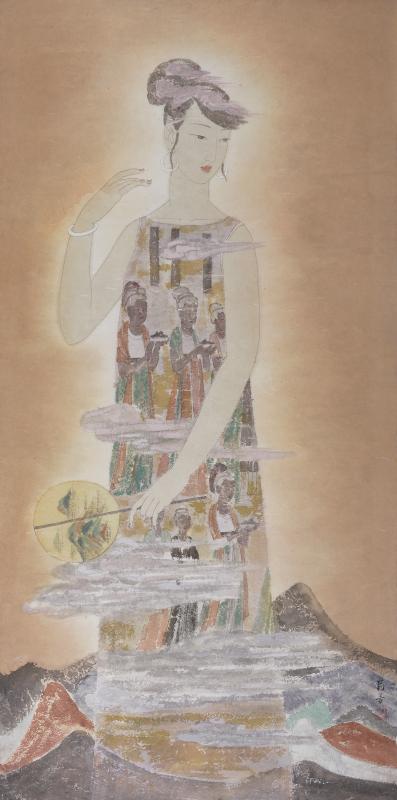

為國家藝術(shù)基金項(xiàng)目創(chuàng)作的作品《絲路之情-朝圣敦煌》亦是以敦煌壁畫為母題。作品高185cm,寬170cm,近于正方形構(gòu)圖。以五位從畫面右側(cè)款款步入的現(xiàn)代東方仕女為主體,背景表現(xiàn)的是初唐時(shí)期敦煌壁畫第57窟中的釋迦牟尼佛和菩薩像,莊嚴(yán)地俯視著眾生。畫面左側(cè)描繪了敦煌第45窟的唐代經(jīng)典菩薩塑像,一束白光照耀著莊嚴(yán)的菩薩,柔和的光線在形體空間上閃爍起伏,莊嚴(yán)的眉目神情和手勢姿態(tài),仿佛在對(duì)人們娓娓講述唐朝的佛教文化和時(shí)代人文精神。人物腳下穿插著綿延起伏的抽象山水,象征絲綢之路的源遠(yuǎn)流長。畫面取垂直線構(gòu)圖,以浪漫主義的表現(xiàn)手法打破時(shí)空布局,將人物、山水、壁畫、雕像、流云等元素進(jìn)行意象式的構(gòu)成組合,背景的大面積垂直塊面襯托出壁畫瑰麗的佛像造型,菩薩垂順而下的衣紋飄帶、站立的菩薩塑像、人物長裙的衣紋線條無不加強(qiáng)了垂直線構(gòu)圖的形式意味,烘托出畫面浪漫而又莊嚴(yán)肅穆的藝術(shù)氛圍。在造型及藝術(shù)語言的處理上,五位東方仕女身著白裙,雙手合十,體態(tài)統(tǒng)一中有變化,衣紋垂順而有曲直構(gòu)成,營造出線條的節(jié)奏韻律美感。衣裙的白色采用正面蛤粉著色,通過白色的厚薄處理及筆觸的疏密變化表現(xiàn)衣裙的虛實(shí)關(guān)系,反面襯以淡墨及灰赭色系,以取得與敦煌壁畫相互映襯而又色彩協(xié)調(diào)的藝術(shù)效果。五個(gè)人物的頭發(fā)如音符般形成高低不等的節(jié)奏,并通過筆觸的塑造和色彩的深淺變化形成既有對(duì)比又符號(hào)統(tǒng)一的關(guān)系。人物的皮膚則采用薄畫法進(jìn)行中性調(diào)的灰綠赭色的渲染,表現(xiàn)沉穩(wěn)大氣的人物氣質(zhì),同時(shí),采用工筆勾線的方式畫出人物的輪廓及五官、手等細(xì)節(jié)造型。在畫面的整體色彩處理上,以暖赭色系處理背景中敦煌壁畫的色彩關(guān)系并形成畫面的主色調(diào),山水則調(diào)以石青、石綠等色彩,搭配人物衣裙的白色及背景中大面積的灰色,形成色彩的鮮灰對(duì)比。顏料則采用敦煌當(dāng)?shù)夭杉奶烊欢鼗屯痢⑹唷⑹G等天然礦物色,以表現(xiàn)高貴而樸素的質(zhì)感。在畫面的空間處理上,主要以平面性的繪畫語言表現(xiàn)畫面構(gòu)成的空間關(guān)系,而畫面左側(cè)的雕像被塑造出圓雕的立體感受,以增加畫面左側(cè)的份量,同時(shí)營造一定的空間感。在畫面意境的構(gòu)思上,意在描繪現(xiàn)代人在敦煌藝術(shù)寶庫中所感受到的中華民族文化的博大精深,從而表現(xiàn)出崇敬而又靜穆的神情,表現(xiàn)的是現(xiàn)代與傳統(tǒng)的對(duì)話以及現(xiàn)代文明對(duì)傳統(tǒng)文化的一種朝圣精神。

在這些敦煌系列的創(chuàng)作中,主體人物造型并非來源于生活中某個(gè)特定的女性形象,因?yàn)槲也⒉幌M嬅嬷械娜宋锬茏屓水a(chǎn)生某種真實(shí)性的、能代入現(xiàn)實(shí)生活中某個(gè)人物形象的聯(lián)想,因而人物的臉譜甚至有些概念化,更多地是通過人物的神情和體態(tài)集中地表現(xiàn)出人物的心理情狀和精神氣質(zhì)。純白衣裙襯托出人物純凈和素雅的氣質(zhì),衣紋的垂直線構(gòu)成加強(qiáng)了畫面的穩(wěn)定性和莊重感,以表現(xiàn)我心目中典雅端莊、嫻靜內(nèi)斂的當(dāng)代女性形象。對(duì)于敦煌壁畫的形象表現(xiàn)并非是對(duì)壁畫的簡單復(fù)制和臨摹,而是在壁畫原有藝術(shù)風(fēng)貌的基礎(chǔ)上采用意象性的表現(xiàn)手法進(jìn)行重新塑造,或根據(jù)畫面需要進(jìn)行造型元素的重新組構(gòu)。在技法表現(xiàn)上,采用雙面繪制的特殊技法來進(jìn)行繪畫語言的表達(dá)。即將紙張揉皺再攤平后,在畫面正面采用天然礦物色、國畫色等進(jìn)行繪制,反面用墨和水性色彩進(jìn)行襯色。由于紙張經(jīng)過揉皺處理,運(yùn)用適當(dāng)?shù)挠霉P方式,能較好地體現(xiàn)筆觸和肌理,通過筆觸的節(jié)奏和虛實(shí)變化、色彩的厚薄和冷暖對(duì)比、以及線條與色塊的語言對(duì)比,形成正反兩面色彩交融的特殊效果,營造豐富而又統(tǒng)一的繪畫語言形式和視覺藝術(shù)效應(yīng)。這種雙面繪制的表現(xiàn)手法不同于傳統(tǒng)的重彩繪畫技法,而是運(yùn)用“新沒骨”或“隱骨”的表現(xiàn)手法。具體而言,即是在正面運(yùn)用沒骨的手法,直接運(yùn)用筆觸和色塊造型,背面通過色、墨的襯染,將筆觸之間的空隙和色塊之間擠壓而成的“線”透顯出來,這樣的“線”我稱之為“隱骨”;人物的臉部和手等細(xì)節(jié)部分采用傳統(tǒng)的工筆勾線的方法,其他部分則在“隱骨”線條的基礎(chǔ)上,根據(jù)造型和構(gòu)成的需要加上必要的局部工筆勾線,這種用線方式相較于傳統(tǒng)工筆重彩繪畫的用線方式更為自由,相較于沒骨繪畫又增添了線的意味,因而稱之為“新沒骨”。這種以色塊造型、雙面襯色的重彩畫繪畫形式在傳統(tǒng)中國畫“隨類賦彩”的色彩理解基礎(chǔ)上進(jìn)一步拓展了色彩表現(xiàn)領(lǐng)域,并通過對(duì)西方現(xiàn)代繪畫的構(gòu)成圖式的理解和運(yùn)用,探索中國重彩繪畫的當(dāng)代圖式語言,力求找尋既有傳統(tǒng)審美元素又兼具現(xiàn)代圖式的繪畫新形式。

藝術(shù)家簡介

姚莉芳,福建師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院教授,碩士生導(dǎo)師,美術(shù)學(xué)博士,綜合繪畫教研室主任,中國美術(shù)家協(xié)會(huì)會(huì)員,中國工筆畫學(xué)會(huì)會(huì)員,福建省美協(xié)青年藝委會(huì)副主任,福建省畫院特聘畫家,福州市首批“文藝名家人才”,美國北亞利桑那大學(xué)訪問學(xué)者,中央美術(shù)學(xué)院訪問學(xué)者。

作品連續(xù)入選第十、十一、十二屆全國美術(shù)作品展,并獲第十屆全國美術(shù)作品展銀獎(jiǎng),中國畫作品《絲路之情-朝圣敦煌》獲2015年度國家藝術(shù)基金青年項(xiàng)目及2017年度滾動(dòng)資助,創(chuàng)作《閩構(gòu)華章——2013中國印花稅票》一套九枚(排名第二,全國發(fā)行6550萬枚),大型作品《三步走發(fā)展戰(zhàn)略》入選“紅船頌——慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年全國美術(shù)精品創(chuàng)作工程”,連續(xù)獲得第五、六、七、八屆福建省文藝百花獎(jiǎng),作品被中國美術(shù)館、中國體育博物館、南湖革命紀(jì)念館、國家稅務(wù)總局、福建省文聯(lián)等機(jī)構(gòu)及國內(nèi)外友人收藏,多篇學(xué)術(shù)論文及作品發(fā)表于國家級(jí)專業(yè)核心刊物。

主要作品