伊秉綬(1754-1815),字組似,號墨卿,晚號默庵, 清代著名書法家,福建汀州府寧化縣人,故人又稱"伊汀州"。乾隆四十四年舉人,乾隆五十四年進(jìn)士,歷任刑部主事,后擢員外郎。

嘉慶四年任惠州知府,因與其直屬長官、兩廣總督吉慶發(fā)生爭執(zhí),被謫戍軍臺,昭雪后又升為揚(yáng)州知府,1802年(嘉慶七年),伊秉綬54歲時,因父病死,去官奉棺回鄉(xiāng),揚(yáng)州數(shù)萬市民灑淚送別。62歲病逝后,揚(yáng)州人為仰慕其遺德,在當(dāng)?shù)?quot;三賢祠"(祀歐陽修、蘇軾、王士禎三人之祠)中并祀伊秉綬,改稱"四賢祠"。在任期間,以"廉吏善政"著稱。

伊秉綬喜繪畫、治印,亦有詩集傳世。工書,尤精篆隸,精秀古媚。其書超絕古格,使清季書法,放一異彩。隸書尤放縱飄逸,自成高古博大氣象,與鄧石如并稱大家。

八閩大地,人杰地靈,自古名家輩出。在這些燦若星辰的先賢大家中,我最欽佩集人品政聲書道于一身的伊秉綬。

伊秉綬生于清乾隆十九年(1754),病逝于清嘉慶二十年(1815),字組似,號墨卿,福建寧化人,因當(dāng)時寧化屬汀州府,故人又稱其“伊汀州”。自春秋時魯國大夫叔孫豹提出“立德”“立功”“立言”這“三不朽”,在中國漫長的歷史長河中,能達(dá)到這一中國道統(tǒng)追求最高標(biāo)準(zhǔn)的人鳳毛麟角,伊秉綬是其中當(dāng)之無愧的一個。

先說立德。所謂立德,即成為一個高尚的人,垂范社會,世所敬仰。宋代大文豪蘇軾晚年曾作一首小詩回顧自己坎坷的一生:“心似已灰之木,身如不系之舟。問汝平生功業(yè),黃州惠州儋州。”考查伊秉綬平生功業(yè),則大抵汀州惠州揚(yáng)州。而在惠州、揚(yáng)州,百姓出于對他的愛戴,都為他立祠奉祀。在揚(yáng)州,嘉慶七年伊秉綬因父病故,去官扶槨回鄉(xiāng)丁憂,數(shù)萬百姓灑淚相送,在他身故后,將他和歐陽修、蘇東坡、王士禎奉為“四賢”并祀,永久懷念他;在惠州,百姓更在其離任后建了生祠,還是多年之后伊公故地重游,認(rèn)為自己身為知府,利國利民是份內(nèi)事,受頌則有愧,在其堅(jiān)請之下這個生祠才撤去。建祠奉祀在封建時代是對道德楷模的最高標(biāo)榜,可見伊秉綬德望之隆。伊秉綬在生活上清廉耿介,屏謝聲色,“每食必具疏”“藉以清吾心耳”。常自警:“人生也,直即天地之性,無少回邪,行則正”。正因?yàn)橐帘R為人正大溫厚,光風(fēng)霽月;為官剛直不阿,愛民如子;為藝氣象宏闊,獨(dú)標(biāo)高格,品德官德藝德兼善,才會為萬民欽敬、古今同表。

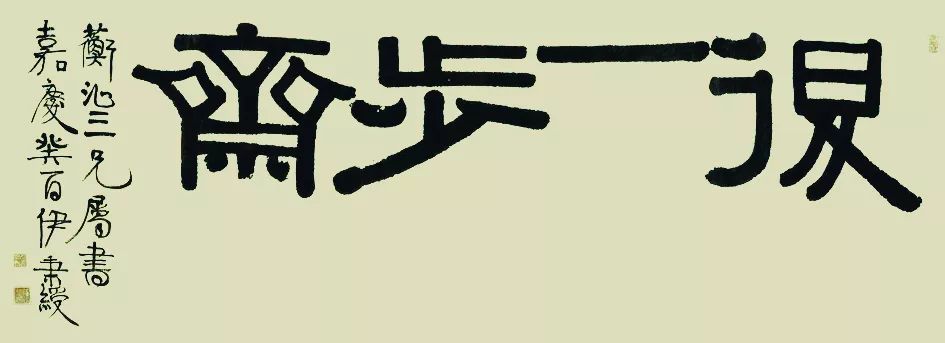

伊秉綬 退一步齋 隸書橫披

上海博物館館藏

次說立功。所謂立功,即治國平天下,為天下人謀永福。被譽(yù)為清代“三朝元老,九省疆臣”的阮元在給伊秉綬寫的墓志銘中,稱他“學(xué)宗儒、多善政、心精敏、能任事、扶節(jié)義、抑豪右”,應(yīng)該說很好概括了伊秉綬的為人為學(xué)為官之道。伊秉綬的立功,集中體現(xiàn)在其為官一任造福一方上。雖然伊秉綬任惠州知州時,惠州已不是蘇軾當(dāng)年的遠(yuǎn)謫之地。但也是積弊叢生,遠(yuǎn)非繁庶。上任伊始,他就手書一聯(lián)掛于府署大堂以自勉:“合惠循為一州,江山并美;種竹梅為三友,心跡雙清”。《清史稿》記述:其“問民疾苦,裁汰陋規(guī),行法不避豪右。故練刑名,大吏屢以重獄委之,多所矜恤。”同時,他致力于地方文化建設(shè),獎掖后學(xué),創(chuàng)辦書院,重用人才,為惠州長遠(yuǎn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。嘉慶十年(1805),揚(yáng)州水災(zāi),兩江總督鐵保舉薦伊秉綬出任揚(yáng)州知州。他受命于危難之際,“饑咽脫粟飯,渴飲濁流水”,與百姓同甘共苦,設(shè)置粥廠,安置災(zāi)民,動員富商捐錢捐物,共渡時艱,親自核發(fā)賑災(zāi)錢糧,嚴(yán)禁胥役克減,派兵剿匪安民等,取得很好效果。《清史稿》載“民雖饑?yán)В捕聼o惶惑”。第二年,揚(yáng)州風(fēng)調(diào)雨順,百廢皆興,百姓無不稱頌。伊秉綬回鄉(xiāng)丁憂期間,屢出善舉,造福桑梓。寧化城墻坍塌,他出千金維修;家鄉(xiāng)遭逢饑荒,不僅自己捐糧捐物,而且游說商家平價糶米;籌措錢糧萬兩倡修廣濟(jì)、龍門二橋等等。

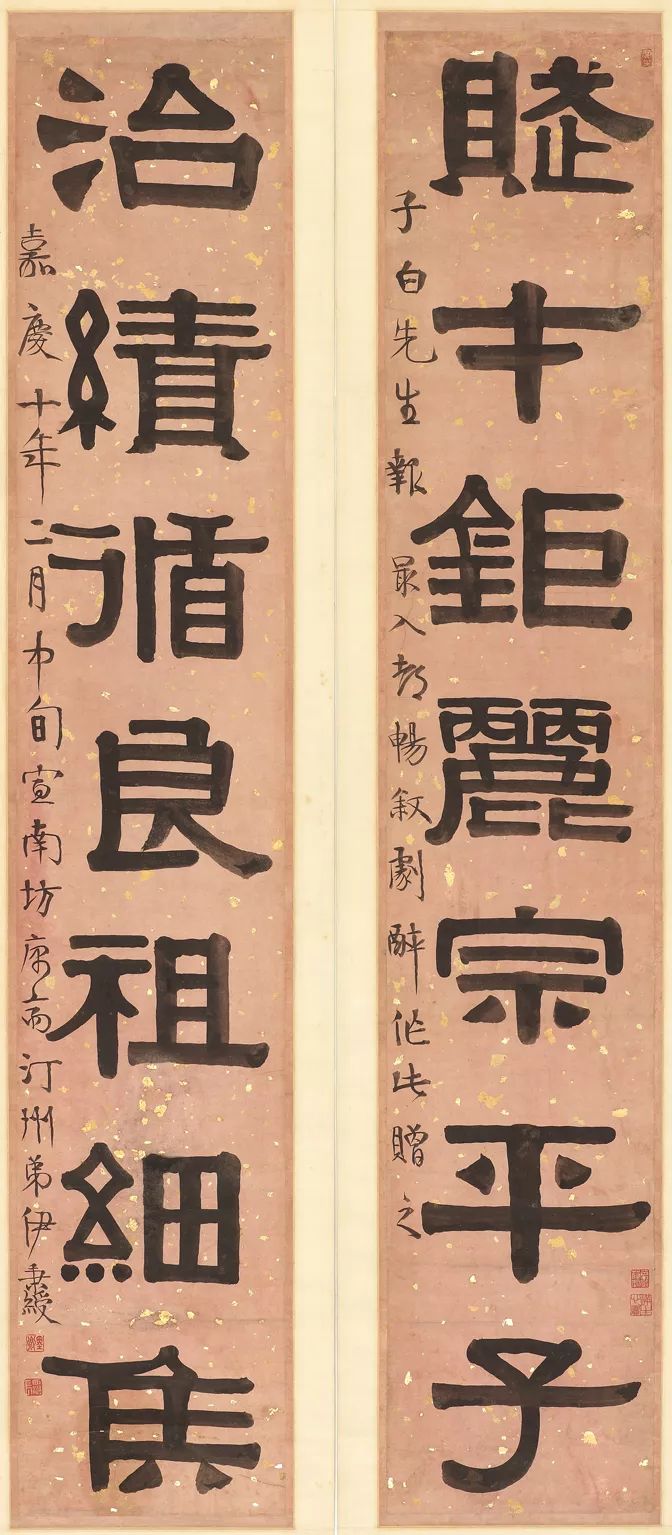

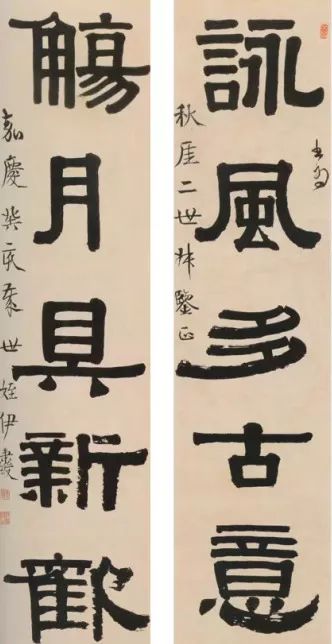

伊秉綬 隸書七言聯(lián)

無錫市博物館館藏

其實(shí),伊秉綬宦游之時,是康乾盛世之末,社會亂象已現(xiàn),官貪吏墨,天災(zāi)民變,豪強(qiáng)邪教層出不窮,做個好官,并不容易。伊秉綬之所以能夠在政治上有所作為,與其豐厚的政治資源不無關(guān)系。其父伊朝棟官至光祿寺卿,曾參加乾隆八十壽辰的“千叟宴”;嘉慶帝師大學(xué)士朱珪對他很器重,“目之為國士”;他的文章師傅是“鐵嘴銅牙”紀(jì)曉嵐,書法老師是“宰相劉羅鍋”劉墉。可以說乾嘉兩朝的達(dá)宦碩儒,伊秉綬非師即友。伊秉綬在惠州知府任上,曾因得罪兩廣總督吉慶,被誣謫戍軍臺,但能很快昭雪,與其朝中有人不無關(guān)系。曾有研究者指出,以伊秉綬的官聲、才干、學(xué)問、資源,天若假年,功名事業(yè)當(dāng)不止于此。

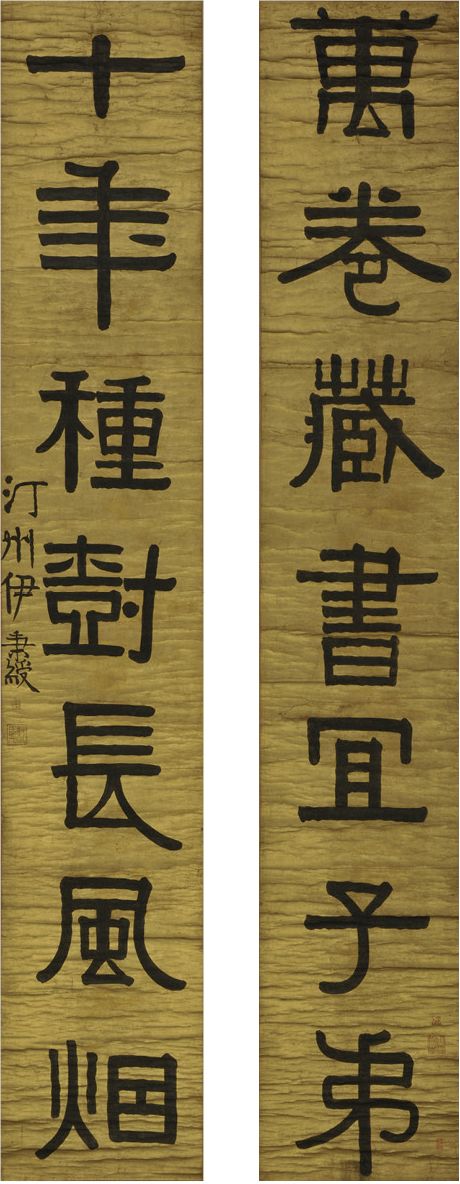

伊秉綬 隸書七言聯(lián)

安徽博物院藏

再說立言。所謂立言,簡而言之就是著書立說,弘道育人。伊秉綬雖然也有不少詩文集傳世,但無論是名重當(dāng)時,還是蜚聲后世,都首推其書法藝術(shù)莫屬。伊公的書法藝術(shù)和成就,代有公論。康有為的《廣藝舟雙楫》,標(biāo)舉四大家伊秉綬(伊汀洲)、鄧石如(鄧頑伯)、劉墉(劉石庵)與張?jiān)a摚◤埩洌椤凹糯蟪伞钡牡浞叮岩帘R放在第一位,認(rèn)為其書乃集分書之大成,與鄧石如堪稱清季碑學(xué)的兩大鼻祖。沙孟海的名文《近三百年的書學(xué)》對他更是推崇備至:“伊秉綬是隸家正宗。康有為說他集分書之成,很對!其實(shí),他的作品無體不佳,一落筆就和別人家分出仙凡的界限來。除出篆書是他不常寫的外,其余色色都比鄧石如境界來得高。”晚清書法大家何紹基《東洲草堂詩抄》稱贊伊秉綬:“丈人八分出二篆,使墨如漆楮如簡。行草亦無唐后法,懸崖溜雨弛荒蘚。不將俗書薄文清,覷破天真關(guān)道眼。”據(jù)說乾隆常命其題寫匾額,還特許他在所書殿名旁側(cè)署名,現(xiàn)北京故宮中尚存的“崇禧門”即是伊氏手跡,民間亦有“一字一兩黃金”之說,可見伊秉綬書名之盛。

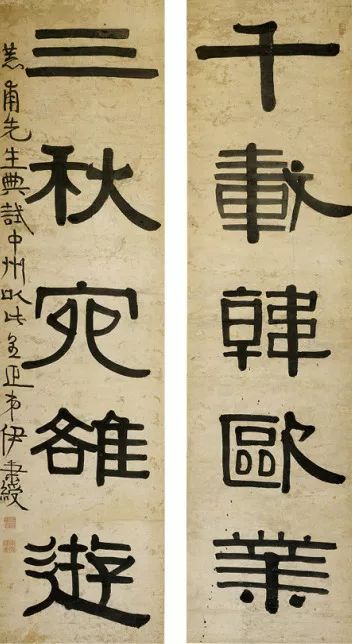

伊秉綬 隸書五言對 30.9x120.6cmx2

首都博物館藏

伊秉綬以擅長隸書著名,其早年從晉唐楷書和行書入,及至中年在碑學(xué)思潮的影響下確立了以碑書為主的隸書創(chuàng)作道路,廣涉博收,融冶一爐,尤以《衡方碑》《孔宙碑》《張遷碑》《裴岑記功碑》等碑浸淫最深,善于在取神遺貌中,遙接漢隸精神,繼而拓漢隸以大,開創(chuàng)了雄朗樸茂、大氣古拙的隸書風(fēng)格。其隸書點(diǎn)劃省卻了漢隸蠶頭燕尾的特征,橫平豎直圓起圓收,富有裝飾性。體勢四圍撐滿,方嚴(yán)寬博中不失奇肆恣縱。《國朝先正事略》謂其“隸書愈大愈見其佳,有高古博大氣象。”后代以伊秉綬的隸書作為取法對象的書家不少,福建已故的老一輩著名書家如黃葆戉、謝義耕、章友芝等,都受到了伊氏的影響。

除隸書外,伊秉綬的行書亦戛戛獨(dú)造,獨(dú)樹一幟。其行書受到了二王、顏真卿、李東陽、劉墉書法的影響,尤其善于把顏真卿的篆籀用筆,和漢隸的體勢巧妙結(jié)合,形成疏朗清逸、古拙奇警之風(fēng)格,與當(dāng)時規(guī)模趙董的書風(fēng)有仙凡之別。

伊秉綬 五言聯(lián)紙本隸書 123×20cm×2

山西博物院藏

作為八閩書壇的后學(xué),我對伊秉綬長存高山仰止之情。早年我于楷書、行草著力頗多,近年專攻隸書,獨(dú)服伊秉綬,對其心摹手追,深深為其雍容典雅和正大氣象所迷醉,也常常為其人品官德所折服。我專門拜訪過伊秉綬故居,就在寧化縣翠江鎮(zhèn)花心街,經(jīng)兩百多年風(fēng)雨、兵燹、人禍,保存還算完好,明清古韻猶存。走在故居的小雨坪、小茶廳、正廳、臥室、天井、花臺,細(xì)細(xì)品賞大門的“卿大夫第”、正廳的“父子進(jìn)士”與“子孫拔萃”花廳的“書香舊舍”等額匾,就像是完成了一次與伊公的穿越時空的對話。

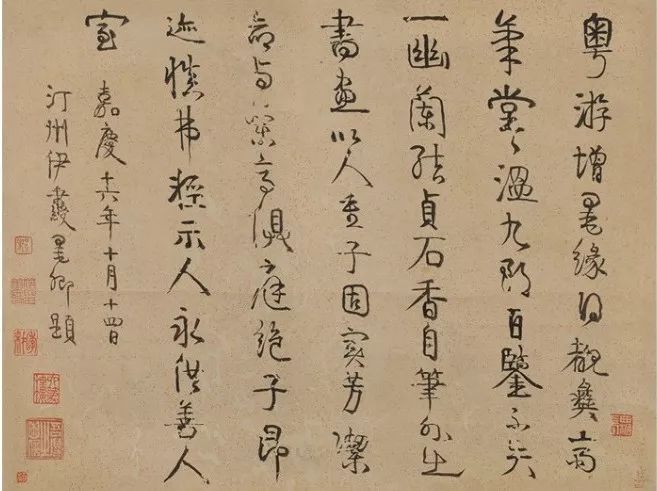

伊秉綬 行書題趙孟堅(jiān)墨蘭圖詩跋 52.5X40cm

習(xí)總書記在《在中國文聯(lián)十大、中國作協(xié)九大開幕式上的講話》中,號召“廣大文藝工作者要把崇德尚藝作為一生的功課,努力追求真才學(xué)、好德行、高品位,做到德藝雙馨,成為先進(jìn)文化的踐行者、社會風(fēng)尚的引領(lǐng)者,在為祖國、為人民立德立言中成就自我、實(shí)現(xiàn)價值。”我理解,這是我們這個偉大時代對像伊秉綬這樣“三不朽”的偉大人物的呼喚吧!我衷心希望,我們福建文化界的同仁們,要站在這些先賢巨人的肩膀上,登高望遠(yuǎn),為中華文化、中華民族的偉大復(fù)興努力立德立功立言,俯仰無愧天地,再創(chuàng)百代風(fēng)流!

(作者:陳吉,中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)協(xié)會副會長,中國藝術(shù)研究院中國書法院研究員,中國書法家協(xié)會會員,第四屆福建省書法家協(xié)會副主席。)