近十幾年來,王來文潛心于寫意花鳥創作,成果斐然,尤其是獨具個性的大寫意墨荷系列作品得到畫界的廣泛關注,熟不知他的白描藝術同樣引人入勝。即將在廈門展出近期創作的六十余幅寫意性白描,也將呈現王來文藝術探索道路上不為人知的另一面精彩。

其實,王來文長期以來從未間斷過白描寫生,他將其作為探索筆墨語言的重要途徑,將寫生與創作視為不可分割的整體。白描既是一門獨立的畫科,又是在中國哲學與審美體系觀照之下,形成的一種獨特繪畫語言。中國文學借用“白描”一詞,指用最少的筆墨語言,勾畫出事物或人物的獨特形態或動態,以傳神寫照地表現人物或事物的外貌特征和精神特征的文學表現手法,簡潔和傳神是文學中“白描”的本質特征。白描手法有如馮夢華云“其淡語皆有味, 淺語皆有致”,司空圖亦說:“不著一字,盡得風流”,所謂言有盡而意無窮。因此,在中國藝術系統中,白描與寫意其實是相互依存的整體,前者既是手段亦為形式,后者終為旨歸。王來文認為深入生活,堅持白描寫生,可以更加細致入微地觀察對象,把握對象的自然屬性和本質特征,為大寫意創作提供客觀依據,所以他的寫意花鳥總能看到生動的細節,耐人尋味。另一方面,長期的寫意筆墨實踐又強化了王來文白描藝術的寫意性特質,無論大膽取舍的構圖、凝練簡潔的造型,還是審美意趣表達、人文情懷的抒寫,皆與其寫意藝術一脈相承,相得益彰。他的寫意花鳥向來以水墨為主,少有施色,筆墨凝練傳神,可以視作另一種形式的“白描”。在他的筆下,二者并沒有本質的不同,僅有形式的差異。

王來文是在本土成長起來的畫家,其白描藝術根植于閩派傳統。福建自古以來,就有白描寫意的傳統,如南宋筆下的飛天云龍,鄭思賢的線描簡筆幽蘭;明代更是名家輩出,邊景昭、李在、上官伯達、曾鯨、吳彬等人皆能工能寫,其中吳彬以白描羅漢著稱,被稱為“夙世詞客,前身畫師”;而自清以降,出現了兩位在美術教育史上有著深遠影響的白描高手和兩部堪稱經典的白描范本。其一是清初的上官周及其《晚笑堂竹莊畫傳》,其二是現代的陳子奮及其《陳子奮白描花卉冊》。上官周晚年創作的《晚笑堂竹莊畫傳》,集歷代名家之大成,用白描的手法生動地刻畫了秦漢至明初120位歷史人物,該畫集自乾隆八年(1743)刊行以來,至民國200多年間,多達10余種版本傳世,成為“近一二百年來學習人物畫的重要范本”(葉淺予語)。陳子奮以金石書法入白描花卉,俞劍華評其白描“是含有顧愷之、李龍眠而獨成一格,成其所謂陳子奮的白描”。晚年創作的《陳子奮白描花卉冊》于1959年在上海美術出版社出版印行,至今仍是許多藝術院校國畫專業的指定范本。王來文1987年考入福建師大美術系主修中國人物畫,當時正是85新潮高漲時期,王來文卻沒有隨波逐流,從資料室借來《晚笑堂竹莊畫傳》、《陳子奮白描花卉冊》等范本,書不離手,反復研習,認真揣摩,繼而上溯唐宋諸家,又潛心研究陳老蓮、任伯年的線描造型,深得傳統白描藝術之精髓。

王來文是一位研究型的畫家,他的筆墨語言建構,正源自于對傳統的深刻理解與轉換。縱觀王來文中國畫創作歷程,無論是粗筆潑墨,還是細筆白描,都抓住了一個“寫”字,強調筆墨語言的書寫性。中國畫是一種意象造型,依靠線條的結構組合來完成意象的表現,而線條的質量往往潛藏著畫家對傳統藝術的理解、修養。他始終認為,書法有如西方的素描,是中國傳統造型藝術之母。早在東晉時期,顧愷之就強調“以形寫神而空其時對”,強調“寫”在繪畫中的主導位置。唐張彥遠云:“夫象物必在于形似,形似須全其骨氣,皆本于立意而歸乎于用筆,故工畫者多善書”。唐六如亦云:“工畫如楷書,寫意如草圣,不過執筆婉轉靈妙耳。”王來文學書早于學畫,小學三年級開始習字,從顏體楷書入手,后學漢隸,行書習“二王”、米芾、蘇東坡諸家,從藝二十余年從未間斷對書法的研習。我們發現,王來文并未拘泥于傳統工筆白描用筆,而是從書法的抽象美中吸取技巧和經驗,將書法線條的肥瘦、筋骨、輕重、緩急、穩健、險峻等多樣視覺形態和審美意蘊巧妙地融于筆墨之間,游刃于工寫、形意之間,張弛有度、疏密有致。

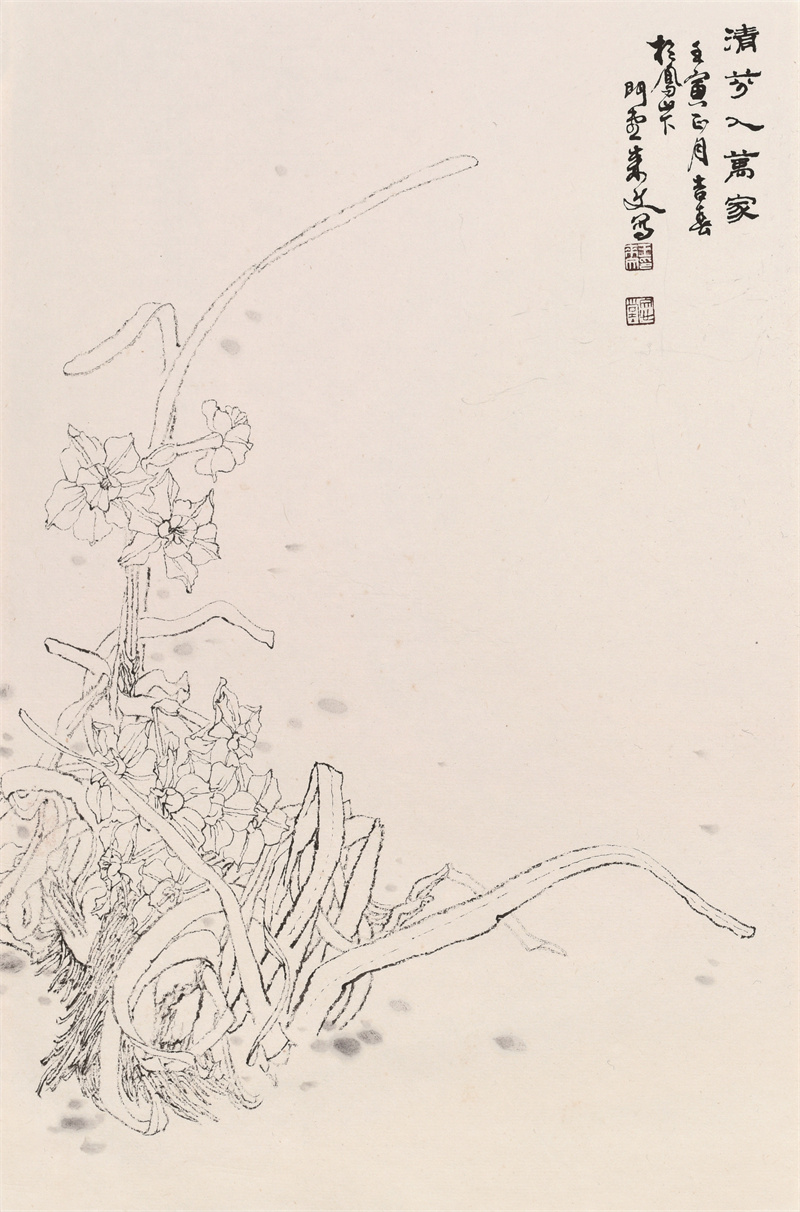

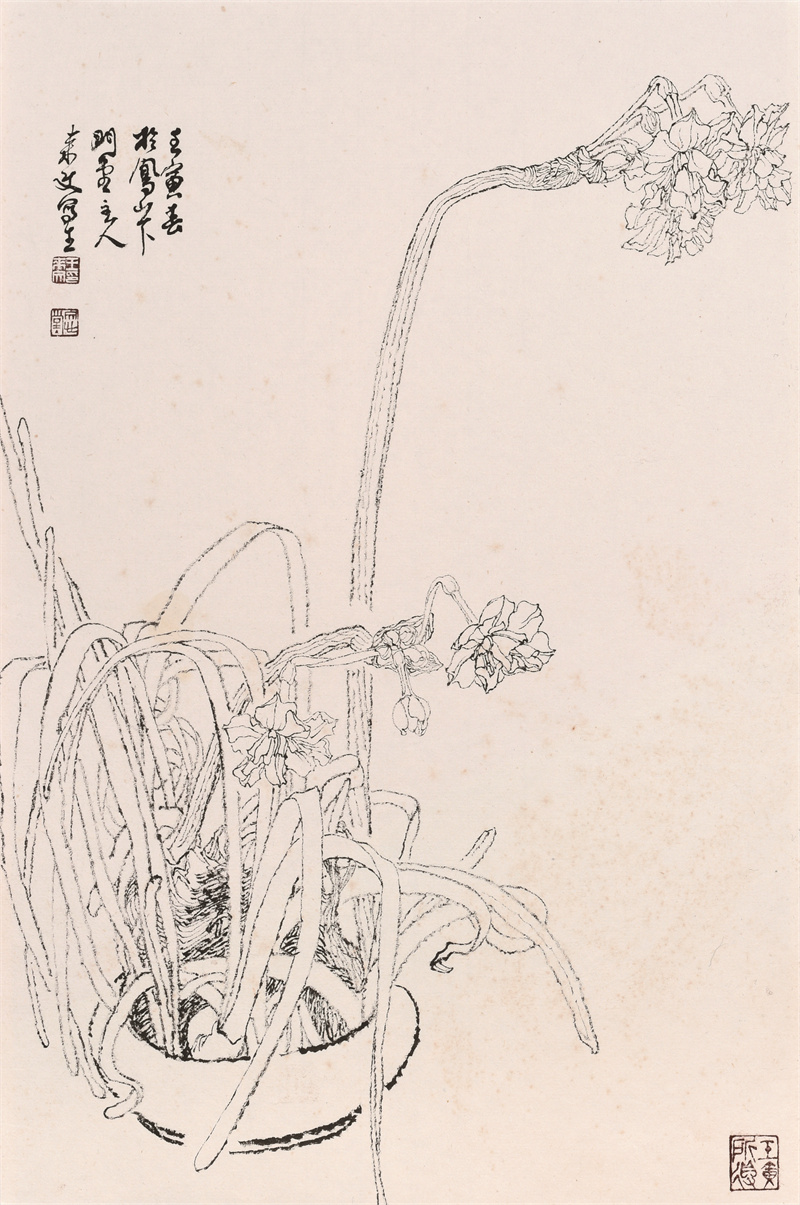

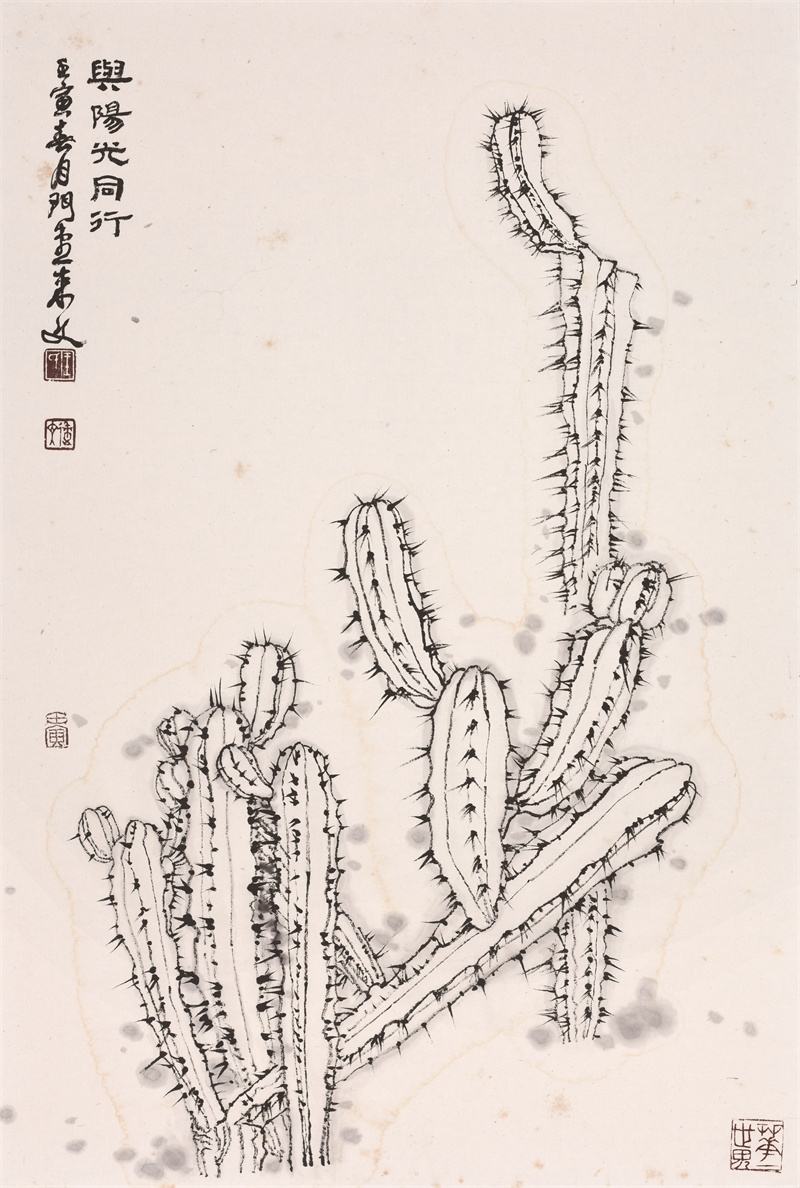

清人方薰批評時人指出:“世以畫蔬果花草隨手點簇者謂之寫意,細筆勾染者謂之寫生,以為意乃意為之,生乃像生肖物。不知古人寫生即寫物之生意,初非兩稱之也。工細、點簇,畫法雖殊,物理一也。”當下的境況何嘗不是如此?方薰告誡我們,無論工筆還是寫意,都不能脫離意象觀物本質。狀物象形固然重要,但寫物之生意,抒胸中丘壑才是藝術的旨歸,就這個層面而言,王來文的白描藝術在當下更彰顯示范性的意義和價值。他筆下的白描取材于日常生活,水仙、荷花、芭蕉、蘭梅、紫藤等具有文人氣質的花草一直都是他的描寫對象,本次展覽又增加了家鄉的特產螃蟹。直接對景寫就,花卉蟲草躍然于紙面;因為忠實于生活與個人體驗,不事雕琢, 勝似雕琢,卻能從飽含情感的線條中感受蘭花的清氣、荷池的溫度、蟹爪的利器; 無意渲染, 勝似渲染,卻能以少勝多, 以簡馭繁,別開生面。

雨果說:“有一種比海更大的景象,是天空; 還有一種比天空更大的景象,那就是人的內心世界。” 如果說古代文人常以“絢爛之極, 歸于平淡”表達人生理想,我卻從王來文的白描作品中分明感受到“淡極始知花更艷”的意象,于平凡中呈現生物的靈性與生命力。枯而不澀、虛而不空的線條洋溢著一股積極入世的正氣與雄渾。

(文章由作者本人提供)

作者簡介

羅禮平,1967年生,福建長汀人。先后就讀于福建師大美術系、北京大學藝術系,獲文學博士學位;中國美術家協會會員、中國文藝評論家協會會員;現任福建師范大學美術學院院長、美術館館長、教授、博導。兼任教育部高等學校美術學類教學指導委員會委員、教育部師范類專業認證專家、福建省美術家協會理論委員會主任、福建省文藝評論家協會副主席。

藝術家簡介

王來文,福建漳浦人。畢業于福建師大美術學院,教育部首屆中國畫博士課程班進修。現為中國美術家協會理事,中國美術家協會中國畫藝委會委員,福建省文聯副主席、書記處書記,福建省美術家協會主席,福建省美術家協會花鳥畫藝委會主任,第十二屆、十三屆全國美展評委,長期擔任各有關全國美術展評委,福建省美術大展評委會主任、中共福建省委、省政府百花文藝獎總評委等職。