作者|練春海 中國藝術研究院美術研究所

原文刊于《藝術學研究》2023年第4期

原文刊于《藝術學研究》2023年第4期

玉舞人是中國古代玉器中非常獨特的一個品類,集中出現在戰漢時期。2011至2015年,在對江西南昌海昏侯墓的發掘中,出土了一件非常精美的玉舞人佩飾,頗受學界關注,但相關研究不多。筆者不揣淺陋,粗陳鄙見,以向方家求教。

一、海昏侯墓出土玉舞人概況

海昏侯墓呈“甲”字形,方位坐北朝南,形制為槨室墓,主要由主槨室、回廊形藏槨、甬道和車馬庫構成。回廊形藏槨根據方位又可以分為北、東、西藏槨,北藏槨自西向東依次為錢庫、糧庫、樂器庫、酒具庫,西藏槨從北向南依次為衣笥庫、武庫、文檔案庫、娛樂用具庫,東藏槨主要為廚具庫。

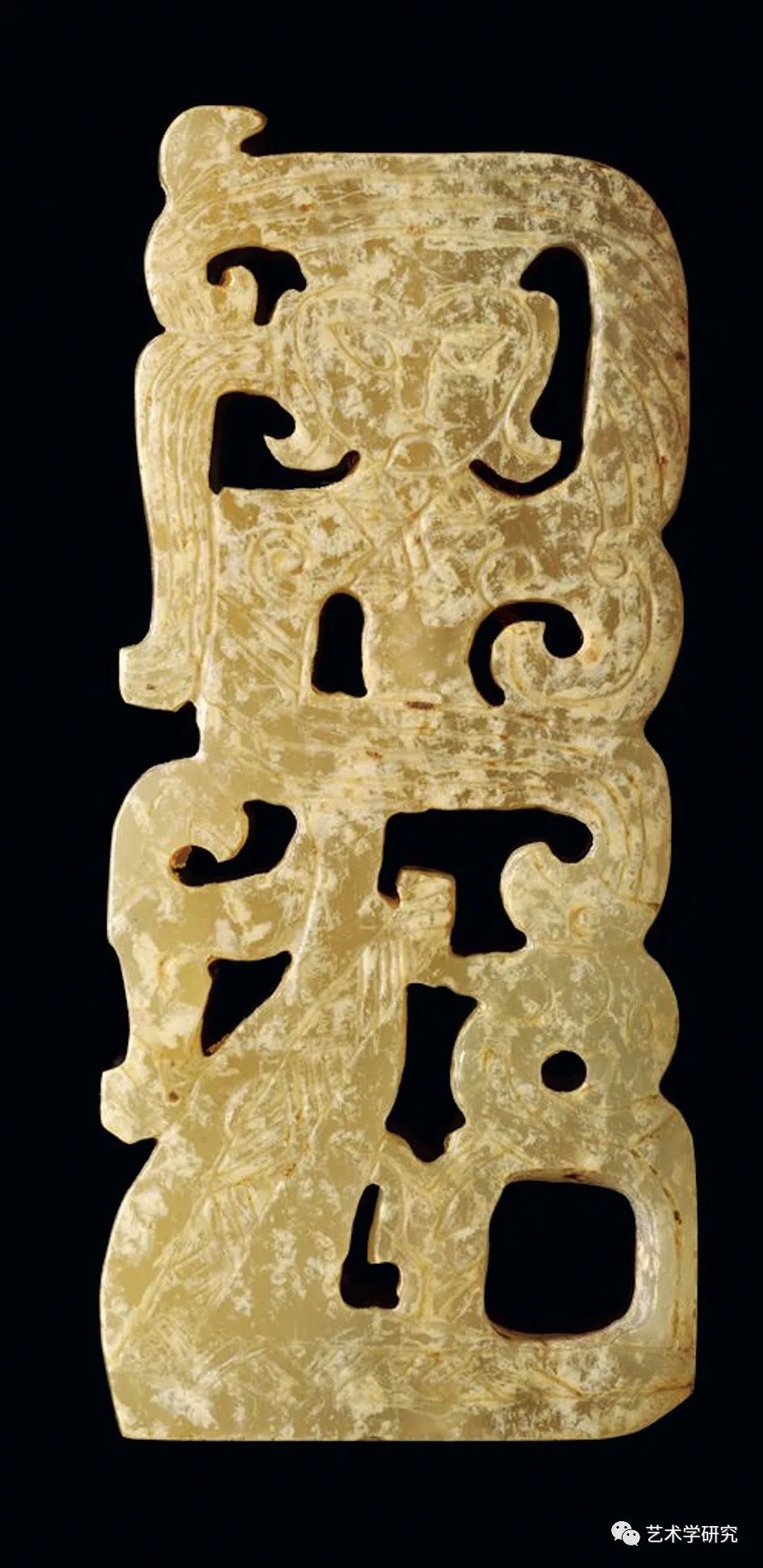

海昏侯墓玉舞人(圖1)出土于娛樂用具庫的一個漆盒中,同出的還有雙龍首玉珩、石管(圖2),它們“被認為是組玉佩”。玉舞人在考古發掘中的標號為M1:727-3,以片狀和田玉琢制而成,略微受沁,局部呈淡黃色,雙面透雕,器表經打磨和拋光,高9.3厘米、寬3厘米、厚0.4至0.42厘米。舞女長著鵝蛋形臉,前有扇形覆額,兩鬢盛鬋;身著右衽袍服,袖口、衣緣均有緣飾,長裙曳地,腰間束寬帶;左臂上舉,揚袂于頭上作舞狀,右臂橫置于腹前,袖子殘斷。細部以陰線刻劃,上、下各出一個半圓形的凸起結構,鉆有小孔可供系佩。

圖1 海昏侯墓出土的玉舞人,圖片引自江西省文物考古研究院、廈門大學歷史系:《江西南昌西漢海昏侯劉賀墓出土玉器》,《文物》2018年第11期。

圖2 海昏侯墓出土的玉舞人組合,圖片引自南昌漢代海昏侯國遺址博物館:《金色海昏——漢代海昏侯國歷史與文化展》,文物出版社2020年版。

二、海昏侯墓玉舞人的斷代問題

關于海昏侯墓出土玉舞人的斷代問題主要有兩種觀點:一種觀點認為它屬于戰國晚期作品,例如任楷通過把海昏侯墓出土玉舞人與其他形制相近的玉舞人,尤其是美國弗利爾美術館所藏傳為洛陽金村出土的雙聯玉舞人(圖3)進行對比,認為它們具有“家族類似性”的特點,屬于同時期(即戰國時期)的作品。另一種觀點則認為是“西漢早期晚段”的作品,主要依據是:作為進行比較“標準器”的雙聯玉舞人不是科學考古發掘文物,玉舞人所表現的舞姿不會出現在戰國。孫衛東指出,“目前出土的所有戰漢女俑,不見兩鬢散開的頭發發型”,認為雙聯玉舞人及相關玉舞人的造型非常獨特,所表現的舞姿為戚夫人所首創的“翹袖折腰之舞”,這些元素不會出現在戰國時期。圍繞海昏侯墓出土的玉舞人,學界出現兩種不同的斷代,而且現有研究尚不確定它在墓葬中的功能為何,因而對海昏侯墓出土的玉舞人進行深入研究是有必要的,這將有助于我們加深對墓室隨葬器物、墓葬的整體內涵乃至對劉賀本人的認識。

圖3 傳為洛陽金村出土的雙聯玉舞人,美國弗利爾美術館藏。

要確定海昏侯墓出土玉舞人的制作年代,就須對戰漢時期出土的玉舞人有一個整體的認識。以往的研究在討論玉舞人時雖然注意到了一些重要的細節,如發飾、舞姿等,但不夠深入,比如人物身份的問題——舞姬與一般女性舞者在著裝上可能會有所不同;對玉舞人的制作工藝和藝術水準的探討,也是非常含糊地一語帶過;對出土戰漢時期玉石或其他材料制成的舞俑與玉舞人之間的關聯、差異以及變化亦較少關注;對相關出土的玉舞人實物以及文獻掌握都非常有限,等等,上述問題都影響了對玉舞人斷代的可靠性。

三、金村玉舞人的文化特征

從以上研究來看,之所以出現對海昏侯墓出土玉舞人的不同斷代問題,根本原因在于對作為“標準器”的雙聯玉舞人的認識不同。因此,需要重新考察雙聯玉舞人及其文化特征,并分析其所屬的時代。

美國弗利爾美術館所藏的這件雙聯玉舞人,據傳出自洛陽金村戰國大墓,依據懷履光的判斷,這個墓葬群擁有8座墓。該大墓在20世紀20年代末甫一被發現就受到廣泛關注,盡管懷履光告訴那些倒賣文物的開封古董商們,他希望能將該墓(群)出土的所有文物收入囊中,但仍然有不少精品流入美國弗利爾美術館、哈佛大學藝術博物館、洛杉磯郡藝術博物館、英國大英博物館、德國柏林博物館和瑞典國立博物館等各大藏館,以及私人收藏家手中。同時,由于盜掘者有著嚴格的保密措施,以致外界完全不了解盜掘狀況,因而該墓出土文物的市場交易十分混亂,許多“不屬于金村大墓、出自其他時代和地點的洛陽文物也張冠李戴被賦予金村的名頭,為的是賣個好價錢,滿足趨之若鶩、蜂擁而來的中外買家及其代理”。沈辰認為,即便是藏于弗利爾美術館的那些“金村文物”,也含有20世紀20年代末至30年代初洛陽地區出土的戰國至西漢時期的文物組合。

雙聯玉舞人是組玉佩中的一件,除玉舞人之外,該組玉佩還包括玉管、連體雙龍佩、卷體龍形佩,以黃金鏈穿綴而成。雙聯玉舞人長7.5厘米,白玉材質,片狀,鏤雕,以精細的陰刻線描五官和衣紋,除了一些蝕坑和蝕斑,整體品相較為完好。另有一件A.W.巴爾(A. W. Bahr)舊藏的玉舞人(圖4),據說也出自金村大墓。作品高8.3厘米,除右手袖子的后半截(可能連帶其附近的發飾)殘斷外,在細節設計與制作上與雙聯玉舞人的左側舞姬造型幾乎完全一致。

圖4 A. W. 巴爾所藏玉舞人。

弗利爾美術館收藏的另一件右手袖子殘斷的玉舞人據說也出自金村大墓(圖5)。關于它的組合情況不詳,它在造型上與雙聯玉舞人有明顯的不同,比如兩鬢齊耳而不卷曲,左手下垂而不置于腹前,袖口呈筒狀而非馬蹄狀,腰部右側伸出兩根飄帶,裙擺距離地面較高,露出雙足,足下尚有承托。整體來看,這件玉舞人的雙足與腰部的飄帶顯然是畫蛇添足,舞姬左手的袖子與右手的袖子不對稱,并且左手的袖子還多了一截(刻劃直線紋的部分)。此外,從舞姬的正面看時,其身著曲裾,背面看其身著卻為直裾,可見這是一件低劣的贗品。上海博物館也收藏了一件據說出自金村大墓的玉舞人(圖6),這件玉舞人右手上舉,其品相雖然比較完好,但是袖子下垂并且袖口寬大無形,刻劃的線條魯鈍而生硬,衣袂、裙裾肥厚而不輕盈,結構也不像雙聯玉舞人那樣能反映舞姬身形的變化,甚至肩頸不分。美國賽克勒美術館收藏了一件形制與上海博物館的這件藏品幾乎一模一樣的玉舞人(圖7),疑為同一工匠或作坊所制,二者皆為雜糅了戰漢時期玉舞人特點的偽作。此外,美國哈佛大學博物館藏有一件玉舞人(圖8),高4.3厘米、寬1.9厘米,這件玉舞人兩鬢卷曲,但不做鏤空;身著曲裾,但上下身錯位;右臂袖子末端異變為鳥首,紋飾風格與漢代永城壁畫中的圖案及斯基泰動物紋樣類似,在造型的一些細節上與江西省博物館所藏南昌東郊永和大隊畜牧場漢墓出土的一件玉舞人相近。總之,年代上不會早于漢初,應是一件漢代仿戰國風格的玉舞人佩飾。

圖5 美國弗利爾美術館所藏玉舞人。

圖6 上海博物館所藏玉舞人。

圖7 美國賽克勒美術館所藏玉舞人。

圖8 美國哈佛大學博物館所藏玉舞人。

上文提及的幾件所謂金村大墓玉舞人,只有前兩件有可能來自金村戰國大墓,這兩件的形制接近,與湖北荊門沙洋塌冢楚墓(圖9)、江陵馬山一號楚墓出土的戰國中期漆木俑造型也神似。沙洋塌冢楚墓出土的木俑頭部制作非常精細:從頭飾上來看,它的假發造型正面與雙聯玉舞人幾乎一致,呈扇形狀展開并覆于頭頂,前額發際線為水平直線,至兩側沿顳線折成階梯狀(或齒狀);發飾背面處理稍有不同,雙聯玉舞人是一薄片的梳子狀結構,漆木俑則為發絲纏繞其上的狀態。沙洋塌冢楚墓的木俑很可能是楚國貴婦形象的真實寫照,寄托了墓主人對亡母的哀思,這對判斷戰國玉舞人的形象具有重要的參考意義。

圖9 戰國漆木俑,圖片引自湖北省文物局、湖北省南水北調管理局編著:《南水北調中線一期工程文物保護項目·湖北省考古發掘報告·第6號:沙洋塌冢楚墓》,科學出版社2017年版。

金村大墓出土玉舞人的外觀反映了戰國玉舞人的一些基本特點:

首先,在造型上。很顯然,戰國玉舞人的造型重點在于頭部。舞姬的臉型被雕刻為典型的鵝蛋形,上半部分偏圓,下半部分略尖。面部精心雕刻杏仁狀的眼睛、細長的眉毛、直鼻梁、櫻桃小口。舞姬腰肢纖細、修長,符合當時的風尚,正所謂“楚王好細腰,宮中多餓死”(《后漢書·馬廖傳》)。在人物造型方面,舞姬下半身呈紡錘造型,小腿部位內收,至裙底又外張成喇叭狀,體現出裙裾遮罩下鞋子的結構特征,這點極易為研究者所忽略,但這個特點是戰漢玉舞人的主要區別之一。

其次,在修飾上,包括發飾和服裝上的紋飾。發飾是戰國時期玉舞人的一個重要特點——發型及發飾較為復雜,玉舞人頭戴帽狀假發,假發整齊地沿前額向腦后梳理,發際線中部表現為水平直線,兩端呈階梯狀(或齒狀),兩鬢“卷發如蠆”,腦后下垂編發一束,這也是戰漢玉舞人顯著的區別之一。服裝紋飾方面,玉舞人身著曲裾,博袖中出水袖,袖口飾紋,袖口通常表現為斜切的直線,腰間束寬帶,帶上飾紋。

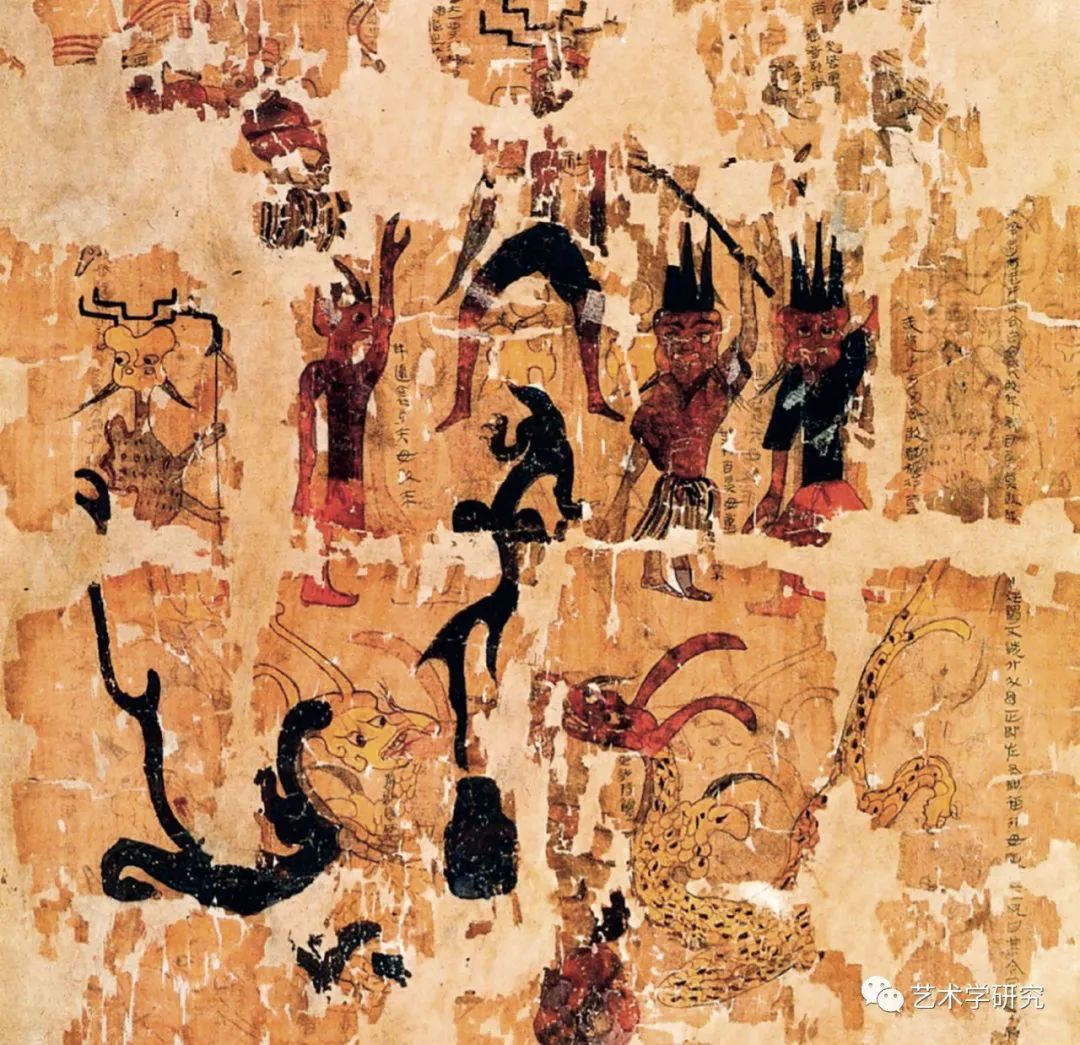

最后,在舞姿上,主要包括身體和手兩部分。舞姬的下肢微曲,形成婀娜的身姿,鞋頭向一側起翹,增加了曼妙的色彩。舞姬一手甩袖上揚——這是戰國玉舞人最重要的一個特征,另一手平置腹前,水袖自然下垂,這種向相反方向舒展的手勢在當時可能有特殊意義,劉建認為它或與通天達地的禮儀有關。此說可信,馬王堆三號漢墓出土的一件被命名為《太一祝圖》的帛畫作品可為佐證(圖10)。該作品雖已殘破,但經過專家的仔細拼合,還是能夠大致看出圖像的內容:畫面的上方有5位神人正在進行諸如祛儺逐疫之類的儀式,其中3人的姿勢可以明確判定為一手(執物)上揚,一手下垂,體現出手勢與儀式之間的關聯性。

圖10 馬王堆三號漢墓出土的《太一祝圖》,圖片引自湖南省博物館編:《長沙馬王堆漢墓陳列》,中華書局2017年版。

四、其他漢墓出土的玉舞人

對于海昏侯墓出土的玉舞人,根據“家族相似”的特點,可確定它和雙聯玉舞人一樣,都制作于戰國時期。漢墓出土的玉舞人中,還有兩件形制與海昏侯墓出土的玉舞人近似,也應該制作于戰國時期。一件是廣州西村鳳凰崗M1漢墓出土的玉舞人(圖11)。玉舞人殘高6.9厘米、寬2.5厘米、厚0.4厘米,足根部位穿孔。左臂袖口及水袖部分殘斷,斷口附近補鉆一孔供穿系使用。此器形與海昏侯墓出土的玉舞人近似,但是右臂水袖緊貼身前裙擺,而不是懸于體側。另一件是湖北鄢城跑馬堤墓地M26出土的玉舞人(圖12)。玉舞人高9.7厘米、寬3.1厘米,頭亦戴假發,兩鬢卷發如蠆,與前者的不同之處在于其身著直裾,裙底部表現為曲線而非直線,未反映舞者所穿舞鞋的特征。舞姬足底雖少了直線與曲線對比所產生的張力,但多了幾許立體感。這些細節設計基本符合前文所述戰國玉舞人的主要特征。

圖11 廣州西村鳳凰崗M1漢墓出土的玉舞人,圖片引自古方主編:《中國出土玉器全集》卷11,科學出版社2005年版。

圖12 湖北鄢城跑馬堤墓地M26出土的玉舞人,圖片引自宜城市博物館編:《楚風漢韻——宜城地區出土楚漢文物陳列》,文物出版社2011年版。

廣州南越王趙眜墓是一座漢代諸侯王級別的墓葬,墓中出土了6件玉舞人,其中有兩件比較特殊。第一件(圖13)造型罕見,作跽姿,高3.5厘米、寬3.5厘米、厚達1厘米,可視為圓雕。舞姬頭部右側綰著螺髻,口微張,眼鼻刻畫立體,身著曲裾,扭腰并彎膝成跽姿,左臂長袖上揚至頂,垂于身后的地面,右臂長袖輕展,末端上卷,袖子上針刻云紋,腰帶較窄。作品強調圓轉的曲線造型,以此凸顯人物表演的婀娜多姿。第二件(圖14)雕刻得比較輕盈靈動,系組佩中的一件,高4.8厘米、寬2.2厘米、厚0.5厘米,作品受沁嚴重,呈雞骨白色。舞姬頭近圓形,發際線中部平直,兩端沿顳線折成齒狀,腰帶系一串玉佩,上環下璜,尾垂流蘇。右手高揚,舞袖過頭頂后微揚起,袖上結花形飾,左手置于腹前,舞袖下垂,造型作翩翩起舞狀。整件作品從頭至腳有一貫穿孔。這兩件作品顯然都是精雕細琢之作,似為實用器,且從紋飾來看,與戰國時期的玉舞人非常神似,但在細節處理如側綰螺髻、花形飾、動態夸張等方面又獨具特色,或與南越國自秦末以降便割據一方、但在文化上又沿襲戰國時期的中原風格有關。同墓另外4件玉舞人的制作則非常糙劣,甚至可以說只是粗具形狀,它們與上述兩件玉舞人的品質大相徑庭,或來源不同。

(左)圖13、(右)圖14 廣州南越王趙眜墓出土的玉舞人,圖片引自古方主編:《中國古玉器圖典》,文物出版社2015年版。

另外,還有兩件圓雕玉舞人也有可能制作于戰國時期,或其所采用的技術源于戰國時期。一件是出土于漢宣帝杜陵的圓雕連體玉舞人,采用和田青白玉治成,高10.5厘米。另一件為故宮博物院所藏的漢代玉舞人圓雕,高4.9厘米、寬1.3厘米,舞姬拱手直立、長裙曳地、環形發髻,古方認為“其動作姿態與常見漢代舞人、翁仲不同”。因此,這兩件圓雕玉舞人或許有更早的淵源。

以上玉舞人中,出土于海昏侯墓、廣州西村鳳凰崗M1漢墓和湖北鄢城跑馬堤墓的均為薄片狀,形制較為單一;而出土于南越王墓的除了片狀玉舞人,還有圓雕玉舞人,它們的形制多樣,品質、造型也各不相同。同為圓雕玉舞人,廣州南越王墓所出與漢宣帝杜陵所出差別也極大。

廣州南越王墓和其他漢墓出土的玉舞人所呈現的這些差異,給了我們一個啟示:要認識海昏侯墓出土的玉舞人的功能,也同樣要把它與其他漢代墓葬中出土的玉舞人進行橫向比較。

較之戰國玉舞人而言,漢代玉舞人的藝術水平較低,工藝較為粗糙,造型上乏善可陳,只能說稍具其形,細節無從辨識,更毫無美感可言。同為片狀的玉人雕刻,有一些戰國時期制作的作品雖然體積很小,但并不影響其制作上的精雕細琢。如1976年在河北平山中山國3號、6號墓出土的幾件玉人,大小只有2.5至4厘米左右,仍能看出其工藝的精美——玉人橄欖型的眼睛、突出的鼻子、牛角狀的發髻,以及腰間的大帶、網格狀裙擺的紋飾等清晰可辨;而漢代玉舞人在同等單位面積的玉片上刻劃的線條比戰國玉舞人大幅減少。根據漢代玉舞人所呈現的制作特征,可將之概括為兩種發展趨勢:一種是制作趨于簡勁化,以西漢前期的玉舞人為代表,作品用線疏朗,造型簡潔洗練;另一種是制作趨于拙劣化,以東漢時期的玉舞人為代表,線條魯鈍生硬,造型粗糙。

五、海昏侯墓出土的玉舞人的本質與功能

要探討漢人究竟出于何種目的隨葬一件精美的物品,需要先厘清該物品在墓葬環境中有什么作用。同理,要想了解制作精美的戰國玉舞人在海昏侯墓中的功能,就要先查明漢墓中同樣精工細作的人形雕刻在其中所承擔的功能。

墓葬中出土的玉(舞)人按來源大致可分為兩種:一種是墓主人生前的實用物(包括具有鑒賞與裝飾功能的佩飾或收藏品),作為墓主人珍愛之物進入墓葬;另一種是明器。陜西咸陽周陵新莊的人物雕刻殘件、滿城1號漢墓玉人、江蘇揚州老虎墩東漢墓的辟邪形玉壺等,都設計精良、工藝精湛,應該都是墓主人生前的實用物。漢代巫風盛行,從上述作品的制作水準與造型特征來看,它們很有可能是作為具體人物或其靈魂,以及某種神靈的象征,而不是一件單純的器物或者明器。

縱觀早期人形玉雕的發展狀況,玉人的應用應存在等級差異:最高等級的是圓雕玉人,其次是精雕細刻的平片式玉人,最后是雕刻粗劣的平片式玉人。漢代墓葬中出土的戰國玉舞人,形制接近于第二等級的作品,它們在進入墓葬之前,是墓主人的收藏品,為某種具有實用意義的物品。但制作這些玉舞人,最初目的可能并不是為了欣賞或者裝飾佩飾等實用目的,而是可能與溝通天地有關,或者是作為儀式中的道具而存在。楊培鈞曾介紹過一件戰國雙出廓璧(圖15),這件玉璧高18.6厘米、璧徑12厘米、厚0.6厘米,內出廓為一螭龍,龍首位于正中心,足、翼、尾及鬣毛觸接璧環;外出廓沿對稱線向外伸出一虎首,虎首兩側各侍一舞人,舞人頭部似戴冠的造型,與劉恩伯在《中國舞蹈文物圖典》中所收錄的一件傳世戰國玉舞人相似;舞人一手拂袖上揚,另一手橫置腹前,長袖垂于體側。這件玉璧的重要意義在于,不僅在它的外廓璧上雕刻有舞人形象,而且它建立了玉舞人與玉璧之間的聯系——“蒼璧禮天”,玉璧溝通天地的功能,在舞人象征“通天達地”的舞蹈動作(可能還同時伴隨著某種巫樂)中被激活。楊培鈞認為這件作品當屬于“戰國早中期的器物”,比前面所提到的幾件戰國玉舞人都要早。

圖15 戰國雙出廓璧,圖片引自楊培鈞:《精妙出廓璧 翹袖舞人媚》,《文博》2005年第6期。

后期的玉舞人沒再有這種玉璧或與之相關的環境,但是其所代表的意義卻因符號化的動作而被固定下來,這種具有特殊意義的符號在某種程度上被視為祥瑞,在秦漢時期與社會普遍盛行的升仙觀念相結合。如出土于漢宣帝杜陵的圓雕雙聯玉舞人,從形制上看,它與通常所見的漢代玉舞人區別較大:首先它是圓雕,而漢代的玉舞人基本上都是薄片狀的;其次,這件聯體玉舞人體量巨大;最后,跟它一起出土的還有一件玉杯。同樣的玉杯,目前僅發現于廣州南越王墓中,其出土時置于銅制承露盤之中,《史記·武帝紀》載,柏梁臺上置承露盤,以“承云表之清露”,以“和玉屑飲之”。由是可知,杜陵出土的這件玉杯很可能也具有類似的功能,蘊含著升仙觀念。

當然,海昏侯墓出土的玉舞人,或許與升仙觀念并無關聯,這一點可由海昏侯墓大量出土的與音樂有關、而與升仙信仰無關的實物可知。通常情況下,在漢代貴族墓葬中,死者口中都會放置一枚與升仙觀念有關的蟬形玉琀,而劉賀口中卻是一件與音樂有關的镈鐘形玉琀。從考古發掘的情況來看,玉舞人(不論是戰國時期制作的,還是漢代制作的)大多數出自漢墓,因此很有可能是戰國玉舞人在漢代的墓葬中衍生出新的功能。漢代玉舞人除了極少數制作稍微精致一些外,大多較為粗陋。漢代玉舞人本質上是玉偶人,雖在形制上可能承襲了戰國玉舞人的部分特點,但在制作觀念上另有淵源,與其最接近的或為秦代的人形玉俑,這種玉俑也為薄片狀,除在頭部勾畫出基本的面部特征以及玉片中部刻出表示腰帶的線條外,四肢全部省略(圖16)。秦代人形玉俑同出玉器皆為祭祀用玉,而且玉俑也沒有穿孔,表明其功能不是(組)玉佩中的飾件,所以能夠肯定是為祭祀所用。王倩也認為,漢代玉舞人中有一部分“很可能表演的是巫舞,這些人并非普通人,而是漢代常見的巫者”。漢代玉舞人有兩個特點非常突出,但常常被研究者忽略:漢代玉舞人的舞袖動作與戰國玉舞人不同,前者雙袖末端皆下垂,后者橫過頭頂之袖通常上揚;前者有一袖分叉。這兩個特征或許表明了漢代玉舞人舞姿的寓意與戰國玉舞人是完全不同的。

圖16 人形玉俑,圖片引自古方主編:《中國古玉器圖典》,文物出版社2015年版。

有研究者認為,海昏侯墓出土的玉舞人非常特殊,因為漢代隨葬(女性)玉舞人的墓主人多為女性,因此推測海昏侯墓所出玉舞人乃漢武帝寵妃李夫人相贈之物,原主為李夫人。這種說法并非毫無根據,李夫人出身音樂世家,其兄李延年更是西漢著名音樂家,李夫人本人也精通樂舞,這件玉舞人倒也與其身份相符。不過,僅憑這一點就推斷玉舞人系李夫人贈予皇孫劉賀之物,恐有過度揣測之嫌,因為類似的玉舞人,在湖北鄢城和廣州鳳凰崗漢墓都有出土,后者同樣也是殘件。至于劉賀如何得到這件玉舞人,它對于劉賀來說有什么意義,目前還無從知曉。

結語

海昏侯墓所出土的玉舞人為戰國玉舞人,其斷代的參照為洛陽金村出土的雙聯玉舞人。據傳為金村大墓出土的玉舞人很多,但實際上真正可靠的只有兩件,它們與戰國楚墓出土的漆俑在細節上有許多共通之處,其他所謂的金村玉舞人或為偽造,或為后代的仿制品。

戰國玉舞人的舞姿與漢代玉舞人不同,前者當與溝通天地有關,這種舞姿在漢代或衍變出有助于升仙的功能,但玉舞人的這種功能在海昏侯墓中并沒有得以呈現,因為該墓葬中未營造出與升仙相關的情境。與戰國玉舞人相比,漢代玉舞人多數制作比較粗糙,且在舞姿上也存在顯著的差異,它們本質上是玉偶人,主要用于辟邪。海昏侯墓出土的玉舞人為死者生前所藏的喜愛之物,是具有特殊意義的物品,承載著劉賀獨特的情感,因此它在墓葬中便兼具情感寄托與辟邪的雙重功能。

通過對海昏侯墓出土的玉舞人的研究,發現不能將海昏侯墓所呈現的文化和禮儀現象簡單地納入漢代文化大背景中去解讀,例如劉賀口中不放置蟬形玉琀,而放置了一枚镈鐘形玉琀,是一種飽含個體意識的獨特行為。因此,討論海昏侯墓出土的具體文物時需要結合墓主人個體命運、時代特征、傳統習俗等多元視角,進而解讀它的功能與意義。

本文系中國藝術研究院基本科研業務費項目“我國考古新發現的美術考古研究”(項目批準號:2021-1-3)階段性成果。

練春海 教授

本科、碩士畢業于福建師范大學美術學院;2010年畢業于北京大學,博士;加州大學伯克利分校、斯坦福大學訪問學者。中國藝術研究院美術研究所研究員、博士生導師,福建師范大學“閩江學者”講座教授,中國美術家協會會員。

主要從事美術考古學、中國美術史、物質文化研究。出版《漢代壁畫的藝術考古研究》《重塑往昔:藝術考古的觀念與方法》《器物圖像與漢代信仰》《漢代車馬形像研究——以御禮為中心》等專著多部,在《美國東方學會志》《文物》《美術研究》《民族藝術》等A&HCI、CSSCI雜志上發表論文70余篇。承擔國家社科基金課題、文化部課題、中國藝術研究院課題等多項。