國家藝術基金2023年度藝術人才培訓資助項目《新時代美術館公共美育人才培養》在福建師范大學美育研究中心展開。福建師范大學美術學院藍泰華教授應邀為項目學員展開了主題為《“工不可沒、藝不可失”—開啟非遺的美好生活》的專題講座。

藍泰華教授首先闡明“什么是非遺”,三個關鍵點:第一,某種文化傳統能不能被認定為非遺,需要符合一系列的條件和標準嗎?并不是,只要是傳統就是非遺。判斷一個思想是不是非遺,要具備四個要素,一是世代相傳,二是社區和群體,三是互動和再創造,四是認同感和持續感。第二,非遺是一個文化現象的整體,不只是一件件體現文化傳統的產品或作品,更是可見和可參與的生活。第三,非遺是實踐的傳承。非遺需要通過生動的實踐來實現和體現,離不開實踐傳承。

藍泰華教授認為,當前非遺面對的機遇和挑戰: 一是環境的變化,包括人口的快速流動。二是信息,目前獲取信息的渠道極大豐富。三是大眾生活品質和審美觀念的提升,不少傳統工藝產品不能適應當代需要。四是部分非遺得以生存的特殊條件發生了根本改變。五是有的非遺與當代價值不符合,缺乏發展的可持續性。

所以非遺在當今面臨挑戰的情況下,應該更多地和我們的生活空間融合在一起。當下的設計師也應該多關注在地的非遺技藝,如何讓它和我們的生活空間相融合在一起。

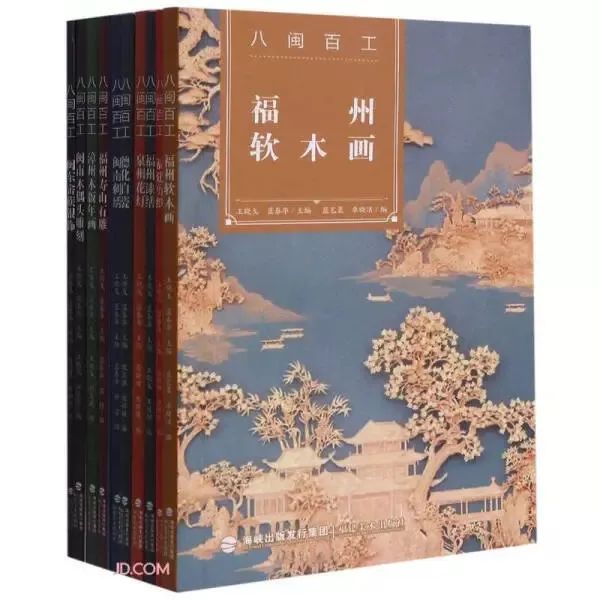

藍泰華教授介紹了其主編的《八閩百工》的主要內容:福建省的非遺技藝門類眾多,無論是石雕、陶瓷、木雕,還是竹編、漆器等,這些都是空間設計當中很好利用的載體。在空間設計當中,功能性的設計逐步在弱化,如何體現設計的文化屬性,一定要通過在地化的因素來體現。通過在地化的非遺技藝作為設計的載體,可以很好地詮釋空間設計的文化屬性。

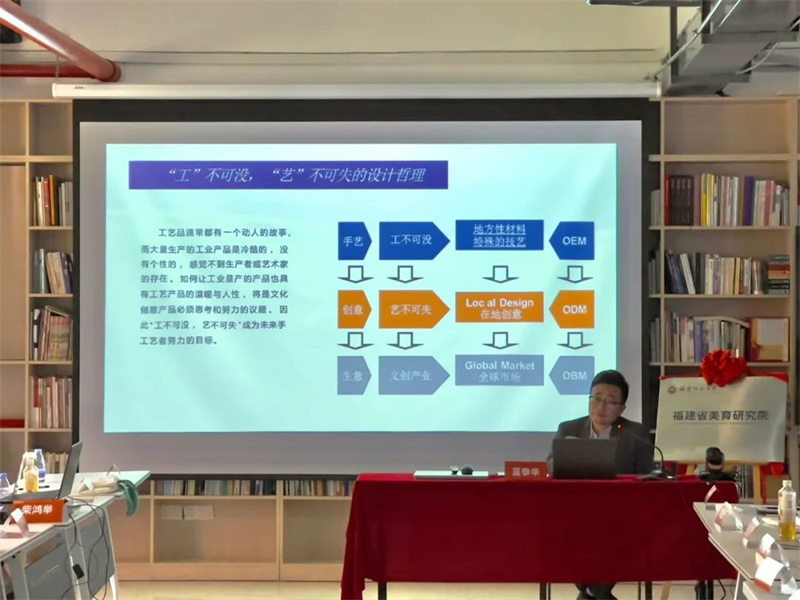

藍泰華指出,“工不可沒,藝不可失”,有兩個層面的含義。“工”代表著工藝,代表著匠心傳承;“藝”代表著藝術性的表達方式,文化屬性的藝術性表達。所以只有把兩者結合在一起,才是我們未來設計師共同努力的方向。下面這張表格給大家作為參考,如何把地方性的材料和特殊的技藝,加上載體創意,融合到空間設計當中,使這樣的設計產生全球市場的品牌效益。

藍泰華指出,文化創意的商業模式是“三位一體”的模式,這在設計內容中是要體現出來的。這里的三個遞進關系,源于文化、形于產品、用于生活,文化創意轉換體現在設計層面。有三種層次,一種是外在的層次,主要體現在色彩、質感、造型、線條、表面紋飾、細節處理、構建等組成。往上是中間層次,包括操作性、安全性、功能性、使用便利結構性等關系的組成。文化層次的設計是意識形態無形精神中的內在層次,這是最高的設計層次。包括我們設計的產品空間是否有特殊的含義,是否有故事性,是否有感情,是否具備某種文化特質。

藍泰華強調,非遺保護與傳承是不斷融入人文智慧、才藝和創造力的生動實踐。要用現代的產品去傳播我們悠久的民族文化,用更接地氣的民族文化產品去引領這個時代的設計潮流,演繹非遺新時代、新生活、新傳承的生動實踐,體現“見人、見物、見生活”的保護理念。一個充滿中華文化時尚魅力的新時代正向我們快步走來,讓我們一起探索非遺進入美好生活空間設計的更多可能。