東南網11月9日訊(通訊員 倪可風)

當鄉愁漫上額頭,原味便成為最佳滋味;“原味”書法展就順勢而生了。

解碼中國數千年的文化基因,書法藝術不可或缺。甲骨之清峻、金文之蒼古、小篆之潤雅、隸書之厚勁、楷書之遒正、行書之流美、草書之雄奇,不一而足,又各自精彩。

透過歷史的洪荒之掌,我們會發現,書法的表達方式,無非兩種,一是鐫刻在大地(金石)上,一是寫在各種材質上。前者厚重,偏于陰;后者飄逸,偏于陽。一陰一陽之謂道。書法的原味,就在于陰陽,就在那一幅太極圖中,陰中有陽,陽中有陰。黑白、虛實、大小、粗細、枯潤、收放、疏密、方圓、斷連、輕重、寬窄、長短、正欹,等等,這些書法創作的元素,不離陰陽。

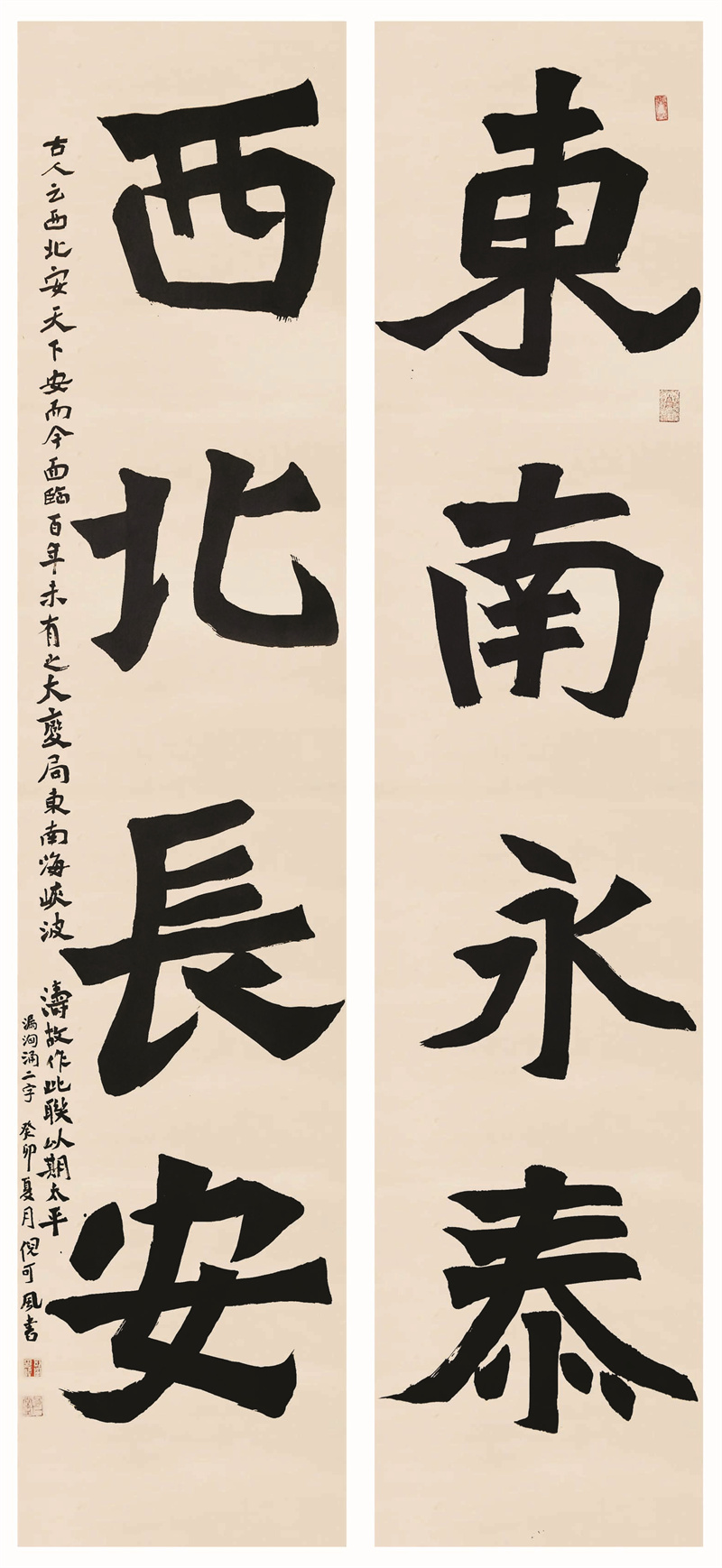

原味書法六人展 藝術家供圖

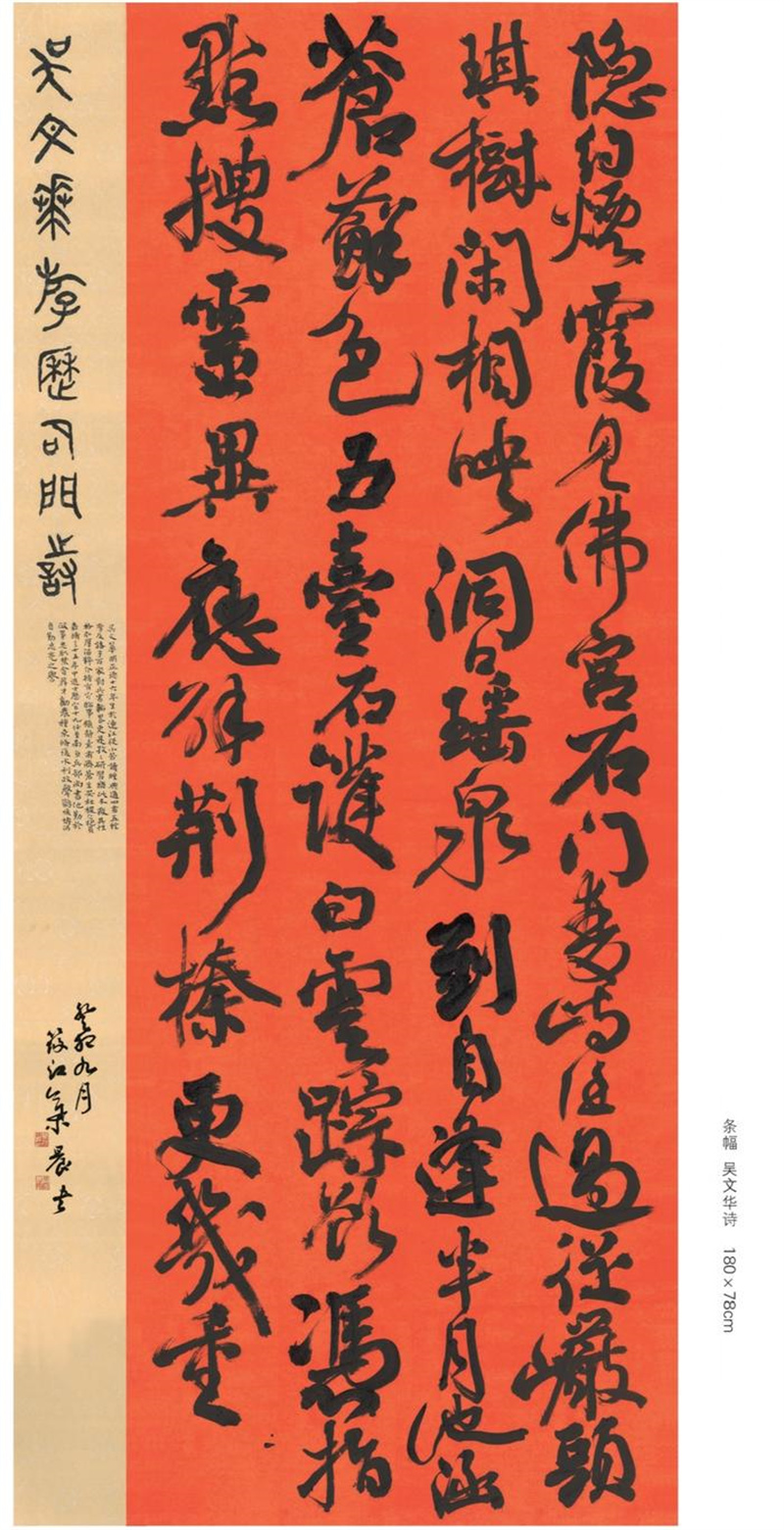

本次“原味”書法六人展將于11日在福州畫院正式亮相,展至15日,由福建省書法家協會主辦,書協主席陳奮武先生還專門為此題簽。展覽計劃展出書法家們新近創作的近百幅作品,涵蓋篆書、隸書、行書、草書、楷書等五大種類。我們嘗試著在陰陽里,讓原味鮮活;在書法里,讓個性游淌。六人中,除了我,都是中國書法家協會會員,且出名甚早。武慶兄是老大哥,書法創作依然激情四溢,本次展出多為八尺整張大作品,其作品以禮器為內核,上下求索,終于百煉成鋼繞指柔。鐵畫銀鉤般的質感在五體書法中隨處可見,其味在剛韌。方希兄早年由晉唐入手,頗負盛名,近年醉心懷素小草,篆籀筆法揮運自如,一手瀟灑俊逸的行草, 動中寓靜,草而不亂,其味在勁健。正華兄最有個性,他曾說過,“自我”如果不“傳統”,創新就沒有高度,“傳統”如果不“自我”,個人創作就沒有意義。他書法諸體皆擅,篆刻自見心源,又長于造線造面,一根線條風華絕代,計白當黑時見機鋒,其味在綿厚。方明兄是謙謙君子,不激不厲而風規自遠。他的作品,無論楷書、行書還是草書,都讓人如沐春風,守正執中厚植根源,內在的溫潤感以及骨里子的書卷氣最讓人流連忘返,其味在和潤。葉晨老弟年富力強,其書法以漢唐為基,深得顏魯公中正大氣,探賾索隱,意與古會,筆法一道豁然開朗,筆勢飛逸灑脫,擒縱有度,能熔鑄百家面目,其味在沉雄。而我,則將自己定位為書法界的媒體觀察員,在觀察諸多師友的作品時,能以心度心,以金針度我,并不斷汲取力量,于北碑及宋四家、明清一脈多有涉獵,味在清拙。剛韌、勁健、綿厚、和潤、沉雄、清拙,這既是風格,也是風味,更是“意味”。

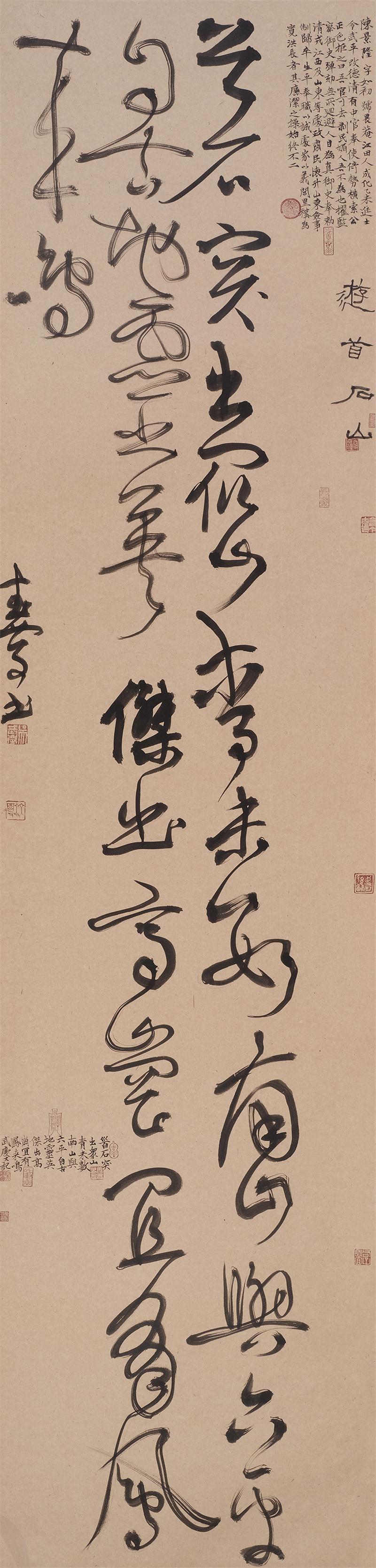

吳武慶作品

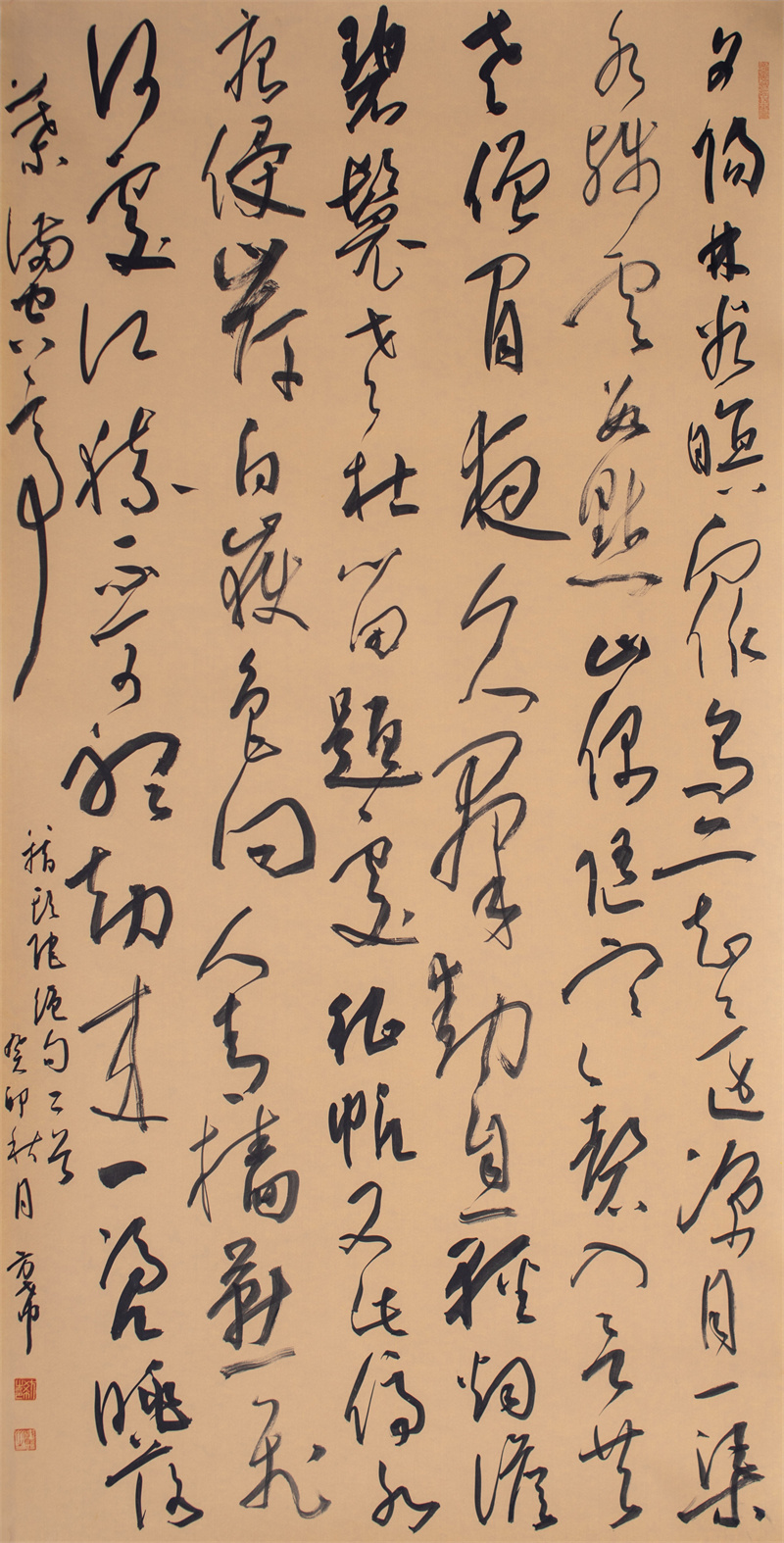

方希作品

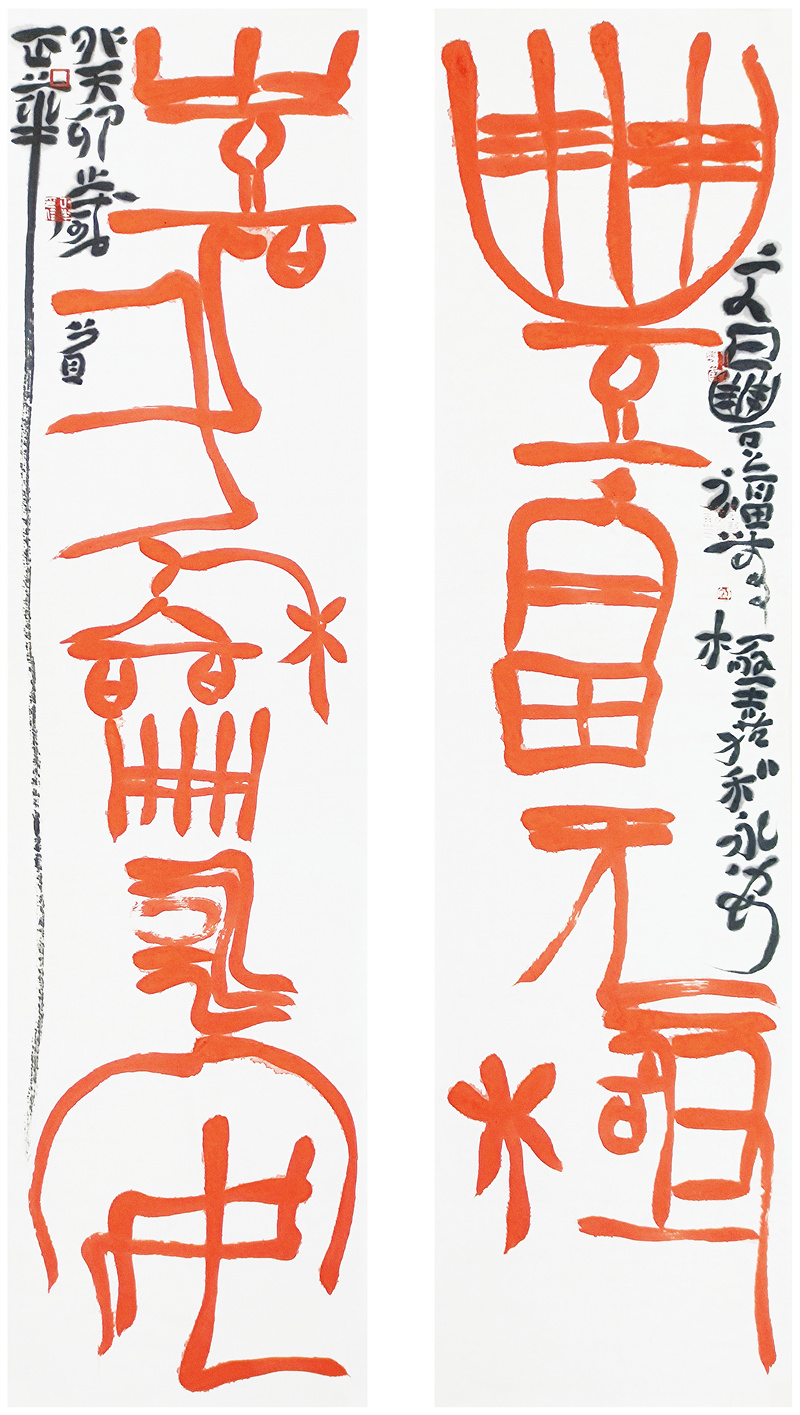

莊正華作品

黃方明作品

倪可風作品

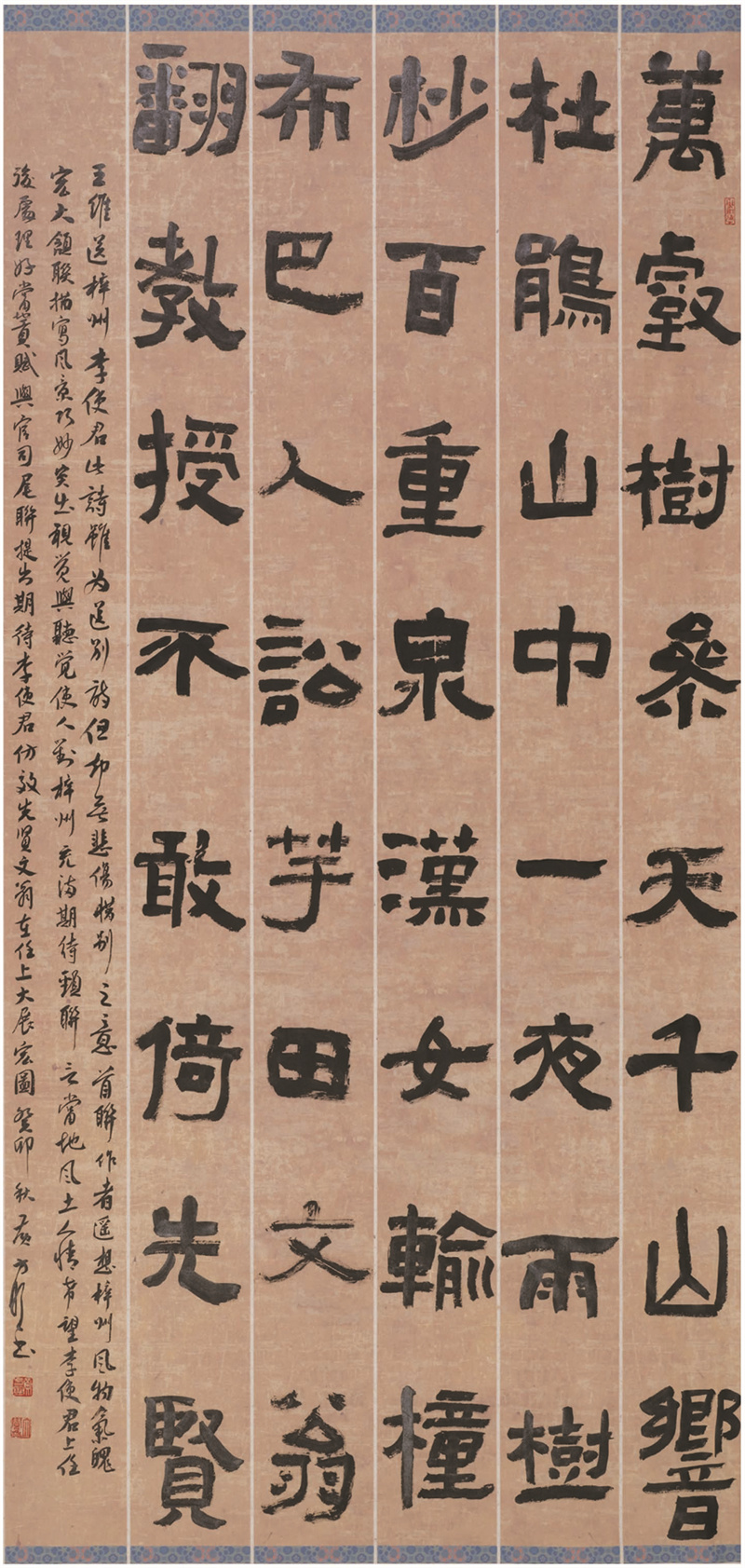

葉晨作品

(作品圖片由藝術家提供)

“原味”書法,一為原滋原味,即字法、筆法、墨法、章法等皆有章可循,傳承有序;二為探源書法之味,正如英國著名美學家克萊夫?貝爾的美學命題所述,美是一種“有意味的形式”,原味,意味無窮。

作者簡介

倪可風,福建連江人,生于1971年,畢業于北京大學。現為海峽都市報社副社長、北京大學校友書畫協會理事、福建省書法家協會會員、福州市書法家協會理事。作品曾多次參加全國及省級書法展,并赴日參展。2013年、2014年與畫家林深在福州、泉州舉辦過兩屆“風深水起書畫展”。個人專訪見于《海峽都市報》、《福州晚報》海外版等。書法作品被北京大學、福建省美術館及海外友人收藏。