盛世青綠繪就時代華章

——觀楊東平《閩山閩水神州福地》

文/鄭珊珊

王國維論詩時說,一切景語皆情語。這句話也適用于評論山水畫,畫家繪畫,多少有托物言志的色彩,其藝術旨趣和審美追求必然蘊于創作構思之中,再呈現于畫面之上。因而,畫上的山川景色,也是畫家胸中的丘壑。觀賞楊東平老師的青綠山水畫《閩山閩水神州福地》,我被氣象磅礴的畫面所震撼的同時深深感受到,這位畫家胸中大有丘壑,他對繪畫藝術、對時代理想的表達,都有著卓然不凡的追求。

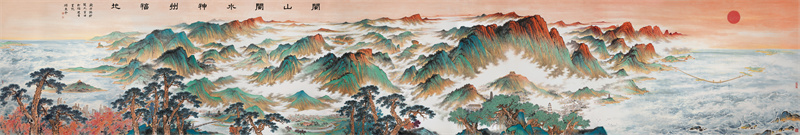

《閩山閩水神州福地》是東平老師2023年新創作的巨幅青綠山水畫,長達8.5米。此畫以工筆重彩的青綠來全景式地展示秀美多姿的福建山水,以概括精練的手法、絢麗明艷的設色和工細精當的筆致濃縮浩瀚千里于一卷,布置宏遠,氣勢開闊又細膩精到。畫中青山、白云、蒼松、綠水、碧海相互牽引,深具張力,營造出山嶺逶迤、煙嵐升騰、大海蒼茫的壯美景象,仿佛祝允明的形容:“物物有一種生意,造化之妙,勃如蕩如,不可形容也。”在右上角噴薄的紅日照耀下,高山之巔的深紅色、天空的淺絳色和群山腳下的金色又進一步豐富了畫面的色彩表現力和視覺沖擊力,增添了富麗與輝煌之感。畫家精巧地采用遠距離俯視、散點透視的視覺構圖,讓觀者既感到群山巍峨,油然而生高山仰止之情,又有登高望遠,一覽眾山小之感。畫中沒有一個人,但顯現的是福建人民創造的新時代幸福美好生活,還特別提煉了福建省九地市和平潭綜合實驗區標識性的自然和人文景象,突出了福建特色的福文化理念,是一幅富有新時代新氣象的瑰麗畫卷。

作為山水畫的主體,山在此畫中占據了最主要的篇幅。世界文化與自然遺產地武夷山如一條巨龍盤桓于畫幅中心上方,主峰黃崗山如龍首高高昂起,沐著金色日光朝向天空,展現了“華東屋脊”的雄姿。有“八閩第一峰”之稱的金鐃山被精心安排在畫題的“閩”字下方,表現出與黃崗山一爭高下的姿態。東南沿海規模最大之山脈戴云山,還有福建其他重要山脈如莆田壺公山、福州五虎山,也連亙在畫中的醒目位置,靈秀又不失雄偉。

具有特別意味的是,福州市內的鼓山、鼓嶺、屏山、烏山、于山占了約1/4的畫面。這當然不符合實際比例,卻恰恰是畫家的匠心獨運。習近平總書記說過,一生中最好的年華在福州度過。福州市內的這些山雖不大,但都留下了他重要的足跡。鼓山是他關心和支持開展全民登山健身活動的重要見證之一,他曾經擔任福建省登山協會會長,在他的親自關心下,全國首屆萬人登山大賽1999年在鼓山舉辦。鼓嶺留下了他推動中美民間友好交流的佳話,1992年,在時任福州市委書記習近平的邀請下,美國的加德納夫人到訪她丈夫密爾頓?加德納生前魂牽夢縈的故園鼓嶺,實現了她丈夫的遺愿。2023年6月,習總書記向在福州舉行的“鼓嶺緣”中美民間友好論壇致賀信時還強調:“希望大家把鼓嶺故事和鼓嶺情緣傳承下去、發揚光大。”于山是習近平同志剛任福州市委書記時首創“于山季談”的地點,每季度在這里召開一次中共福州市委與各民主黨派、工商聯負責人的座談會,廣開言路,暢通民主黨派參政議政的渠道。屏山和烏山則是他曾經的辦公地點之所在,可以說見證了習近平同志在福建省委、省政府和福州市委工作期間的重要理念和重大實踐。

福建重要的江河湖海也在《閩山閩水神州福地》中有著精彩呈現。畫面兩側都是碧浪滔滔的臺灣海峽,環抱著福建的秀美山川。畫面左邊是福建南端的漳州東山島和廈門鼓浪嶼,兩座島上標志性的風動石和八卦樓清晰可見;右側是福建第一大島平潭島,以宏偉壯觀的平潭海峽公鐵大橋與陸地相連,不遠處隱約是寶島臺灣。這種構圖,充分體現了福建獨特的地理環境和區位優勢。閩江、洛陽江、木蘭溪、大金湖、九鯉湖等河流湖泊在畫中或蜿蜒或閃耀,與連綿的群山岡巒相連綴,既描繪了豐麗秀雅的山光水色,也述說著習近平同志與這些水系有關的生態治理和文化保護傳承的故事。而綺麗的霞、縹緲的霧、鼓蕩的云……在重巒疊嶂中繚繞,生機涌動,又為這幅青綠山水增添了幾分空靈、飄逸、高遠的意味,令人想起沈周的題畫詩“疏云古木蒼蒼筆,猶出龍跳虎臥間”。

圖畫之美不僅僅在于畫面,更來自其所指向和喻示的景象。《閩山閩水神州福地》的畫面之美毋庸置疑,金碧山水和燦爛煙霞交相輝映,各色林木和特色建筑點綴其中,意態生動,構成一幅雄渾而絢麗的福建華章。但更美之處,在于其融思想性和藝術性于一體,展現錦繡山河美麗圖景的同時,也喻示了新時代國盛家興的高華氣象。福建是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要孕育地和實踐地,這是福建最大的“福氣”。楊東平老師正是緊緊圍繞這一最大福氣進行創作,抽象而突出地表現了《閩山閩水神州福地》的題眼之“福”。如上文說到,畫中重點描繪的福州市內的山和福建重要的江、河、湖,都留下了習近平同志的足跡和故事。同樣的,畫中掩映于自然山水間的人文景觀,也都經過畫家的精心擇取,均有著深刻的歷史文化內涵,如龍巖的古田會議舊址和土樓,廈門的世茂海峽大廈雙子塔和東渡碼頭、泉州的東西雙塔和洛陽橋、寧德的壽寧下黨鄉鸞峰橋和文昌閣、武夷山的燕子窠茶園,等等。當然,最濃墨重彩的還是福州:黛瓦相接、古厝連片的三坊七巷,產業云集、高樓林立的濱海新城,重檐飛角、沖霄凌漢的鎮海樓……這些都是對福建最大的“福氣”的著意表現。在這幅長卷中,畫家既關照山水大局的鋪陳,也注重具體物象的描摹,所繪實景與虛境相互生發、有機聯系,充分展示了山川清新與人文蓊蔚的福建氣象。這樣精巧的構思與構圖,呈現了“道游于藝,藝合乎于道”的美學境界,讓該畫成為主旋律作品藝術表達的典范之作。

毋庸置疑,繪畫不僅是一門手藝,還反映了畫家的眼光、胸懷和精神境界,山水畫更是如此。林風眠在《東西藝術之前途》中說:“西方藝術是以摹仿自然為中心,結果傾向于寫實一方面。東方藝術是以描寫想象為主,結果傾向于寫意一方面。”作為中國獨特的一個繪畫門類,山水畫在傳統上始終強調以山水為師,但不著意于描摹自然景物,而是立足于情志,融合中國傳統哲學、文化和審美觀念,超越景物形態而追求意境深遠。從這一角度而言,楊東平老師傳承了傳統山水畫的精華,加上他轉益多師的吸納和個人天賦的創造,經過不懈的鉆研,最終形成了“青綠為文,盛世為質”的“盛世青綠”創作理念。在敷色方面,他以石青、石綠等礦物質為主要顏料,間以赭色、紅色、金色等,再施以變化的手法,讓色彩或渾厚,或輕盈,畫面層次清晰,富有韻律感。在內容底蘊方面,他熔鑄傳統文化與現代性與一爐,將青綠色彩的優勢發揮到極致,賦予傳統山水以鮮明的時代氣息,咫尺之間盡顯盛世氣象。這樣的創新,讓他的青綠山水獨樹一幟,形成個人風格,也為當代青綠山水創作提供了新的色彩解決方案,既富麗堂皇又溫柔敦厚,展示出超越傳統的絢麗多姿和光華燦爛。他對盛世青綠的藝術追求與他胸襟廣博、銳意創新的內在精神相一致,兼融了北方的雄渾和南方的秀潤,表達了獨特的中國精神和蓬勃的盛世氣象。

楊東平老師說過,作為福建的山水畫家很幸福。他自十幾歲起就踏遍祖國大好河山,不斷地法自然、師造化。北地的峻厚峭拔、南方的清幽秀潤,都為他的山水創作提供了滋養。經過多年的探索,他發覺,還是福建的山水最契合他的藝術理想,還是青綠山水最適合他的個性表達。這種感悟,既源于他特殊的個人志趣,也源于他珍貴的鄉愁情懷,最終塑造了他個人的藝術風格。因而,他的青綠山水畫,飽含了他對家鄉山水的深情,也蘊含了對大自然和新時代的深刻領悟。正是這樣豐富的精神內涵,使得他的畫超越國界、超越時代,不斷帶給人們更多感動。

藝術家簡介:

楊東平,福建省政協常委、福建省畫院執行院長(法人)、福建省美術家協會副主席、福建省政協書畫院副院長、中國美術家協會會員、國家一級美術師、書畫頻道中國書畫藝術研究院研究員、國家藝術基金專家評審、福建省藝術系列高級職稱評委等。

文章來源 | 《福建文藝界》第四期

作者簡介 | 鄭珊珊,東南學術雜志社副總編輯