漢代民宅中的壁畫問題

文 / 練春海

【內(nèi)容摘要】關于漢代民宅及相關建筑的文字記錄、圖像遺存與實物遺跡均較為罕見,對于其壁畫情形的討論更是闕如。本研究通過對一些出土的相關器具實物、圖像展開剖析,指出漢代建筑畫像中具有“畫中畫”特點的局部圖案其實表現(xiàn)的正是民宅壁畫。一些陶倉樓也是對民宅及其附屬建筑的模仿,上面的畫像具有辟邪、裝飾和代替實物等功能,有些圖像甚至脫離民宅語境,獨立出現(xiàn)在墓葬空間。

【關 鍵 詞】漢代 民宅壁畫 功能 演變

一

盡管沒有多少實物遺存可以讓我們直接領略漢代皇宮禁苑中所裝飾壁畫的華麗精美,但從漢長安宮、秦咸陽宮遺跡中所出土的壁畫殘片(圖1)仍然可以管窺一斑。[1]在文獻中,也可以找到大量相關的記載,比如《漢書·蘇武傳》記錄了未央宮麒麟殿中規(guī)模宏偉的壁畫:“上思股肱之美,乃圖畫其人于麒麟閣,法其形貌,署其官爵、姓名。唯霍光不名,曰大司馬大將軍博陸侯姓霍氏,次曰衛(wèi)將軍富平侯張安世,次曰車騎將軍龍額侯韓增,次曰后將軍營平侯趙充國,次曰丞相高平侯魏相,次曰丞相博陽侯丙吉,次曰御史大夫建平侯杜延年,次曰宗正陽城侯劉德,次曰少府梁丘賀,次曰太子太傅蕭望之,次曰典屬國蘇武。皆有功德,知名當世,是以表而揚之,明著中興輔佐,列于方叔、召虎、仲山甫焉,凡十一人,皆有傳。”[2]這些壁畫的繪制作為一項國家工程,其創(chuàng)作的目的顯然具有為當時最杰出的將相人才樹碑立傳,弘揚其豐功偉績的性質(zhì)。在一些地方性的宮殿中也同樣可以看到諸如此類異彩紛呈的壁畫,令人印象深刻的莫過于《王文考魯靈光殿賦》中的精彩描述:“圖畫天地,品類群生。雜物奇怪,山神海靈。寫載其狀,托之丹青。千變?nèi)f化,事各繆形。隨色象類,曲得其情。上紀開辟,遂古之初。五龍比翼,人皇九頭。伏羲鱗身,女媧蛇軀。鴻荒樸略,厥狀睢盱。煥炳可觀,黃帝唐虞。軒冕以庸,衣裳有殊。下及三后,淫妃亂主。忠臣孝子,烈士貞女。賢愚成敗,靡不載敘。惡以誡世,善以示后。”[3]賦文所描述的圖像與漢代壁畫墓、畫像石墓、畫像磚墓中所鐫刻或繪制的諸多形象都可以進行對應,這也是人們普遍認為漢代墓室壁畫、祠堂畫像是對當時的地上建筑壁畫進行模仿的依據(jù)之一。除此之外,在一些地方官府的衙門和傳道授業(yè)的學宮等建筑中也有壁畫:“成都府學有周公禮殿及孔子像在其中。其上壁畫三皇五帝及三代以來君臣……其屋制甚古,非近世所為者,相傳以為秦、漢以來有也……其門屋東西畫麟鳳,蓋取‘感麟嘆鳳’之義。其畫甚精,亦不知何代所為。”[4]可見,為建筑裝飾壁畫之風在漢代非常興盛,皇家禁苑、貴族府第、府衙館閣中不乏壁上丹青,但是在漢代普通老百姓所生活居住的民宅中是否也存在“雕梁畫棟”的傳統(tǒng)或習俗呢?這是筆者感興趣的問題。

圖1 秦咸陽宮車馬出行圖

之所以會產(chǎn)生這樣的疑問,還有一個很重要的原因,即從已知出土或傳世文獻材料來看,漢代建筑中的裝飾,等級最高者實為物飾,比如用青銅制作建筑梁架轉(zhuǎn)角和連接構(gòu)件、以玉璧飾城首、用鋪首飾門扉等,因此以物飾建筑可能會存在較為嚴格的禮制規(guī)范。而作為等而次之的壁畫裝飾建筑,顯然較少與禮制建筑相聯(lián)系,或許會存在更為寬泛的表達空間,包括非禮制建筑和民間宅第,都可能屬于其默許的范疇。

二

要進一步展開對漢代民宅中是否存在壁畫問題的探討,首先要界定何為民宅。有研究者把大將軍梁冀等上層社會人士的府第稱為民宅,[5]如果把民宅的范圍擴展到這個階層的住所,那么要從文獻記載中找到關于民宅中壁畫的記錄便輕而易舉了。實際上梁冀之流在漢代屬于上流社會的精英,他們的居所絕非普通民宅可以比擬,這些宅第無論規(guī)模還是裝飾在當時均屬鳳毛麟角。中國古代的貴族以及不同社會等級的官員,他們的宅邸通常都由皇家賜建或者政府出資督造。如漢哀帝就為佞臣董賢在未央宮北面(即北闕)造了一座豪宅,“重五殿,洞六門,柱壁皆畫云氣華花,山靈水怪,或衣以綈錦,或飾以金玉”。[6]霍光因為在“昭宣中興”中立下了“汗馬功勞”,所以漢宣帝甫一即位,立即在北闕的黃金位置賞他“甲第一區(qū)”。[7]故此,筆者以為,所謂民宅,當首先排除此類貴族、官僚的宅第,只有那些民建、民用的建筑,包括普通百姓勞作、生息、休憩的場所及相關的附屬建筑才能稱為民宅。然而,由于古代史官與文人所關注的焦點通常都是上層社會的重大問題,影響歷史進程的重大事件和與事件相關的人物;而蕓蕓眾生中的絕大多數(shù),以及民間社會的風俗,街頭巷尾發(fā)生的瑣事和相關的器具、痕跡可能被注意到的情形微乎其微,尤其是在惜墨(當然也包括紙、帛或簡牘)如金的時代更是如此。受此影響,當代研究中關于民宅壁面裝飾的思考和探討亦是極為罕見。[8]

然而,漢人奉行“事死如生”的喪葬觀念,實際上為我們提供了進一步探討民宅壁畫的可能性。中國古代的墓葬形制,從周代開始,發(fā)展到漢代,出現(xiàn)了一個根本性的變化,主體墓葬的形制由周制(以向地下開挖的豎穴墓為代表)轉(zhuǎn)變?yōu)闈h制(以向山體內(nèi)掘進的橫室墓為代表),“事死如生”的觀念在這個過程中起到了決定性的推動作用。換句話說,漢代墓葬擺脫了以“藏納死者尸身,不欲其暴露”為根本目的的先秦喪葬觀,在一定程度上轉(zhuǎn)變?yōu)槟7律沃频氖夷埂h代的畫像石墓、畫像磚墓墓主社會等級并不高,即便是官吏,其祿秩通常也不會超過兩千石,更多的時候他們僅是有一定經(jīng)濟基礎的富戶而已,因此,他們生時的住所也就是我們所謂的民宅,而他們的墓葬則可能模仿民宅。不過,漢代人“事死如生”的觀念實際上并不只是簡單地再現(xiàn)或延續(xù)死者生前的生活狀態(tài)。他們的墓葬空間顯然是在模仿當時的生宅,但是是哪一種生宅,是墓主所“向往的”,還是墓主生前“實際的”宅第?這是值得商榷的。從很多考古出土的漢代墓葬材料可以看出,墓葬中的圖像所反映出來的“現(xiàn)實”,在很大程度上都是虛構(gòu)出來的,并不是他們在世的生活寫照,而是一種“理想”。因此,即使是在社會地位不高的墓主的畫像石墓、畫像磚墓中,所出土的建筑中的圖像也可能不是模仿自民宅,而是在模仿現(xiàn)實中的貴族宅第中飾壁的行為。因此,對待有關的圖像仍然需要審慎地對其屬性加以研判。

三

近年來我國有關秦漢文明的學術展覽日益豐富,許多長期堆放在庫房中的出土文物得以與觀眾見面;而新出版的漢代出土圖像、器物圖錄也受益于復制、印刷科技的發(fā)展,可以更為清晰地呈現(xiàn)文物的精美細節(jié)。二者為我們創(chuàng)造了更好的條件來近距離地對考古發(fā)掘出土的漢代文物加以詳細考察。不難發(fā)現(xiàn),有一些建筑模型、仿建筑器物造型上面的壁畫痕跡較為獨特,它們所表達的樸素觀念和信仰與文獻中所描述的王公貴族府第中的壁畫內(nèi)容相去甚遠,說明在當時的民用建筑中可能的確存在一些壁畫。韓長松在研究出土的漢代陶倉樓時說:“陶倉樓外部采用繪畫、雕刻、線刻等手段進行裝飾,使陶倉樓外觀雕梁畫棟、絢麗多彩。”認為它可能“反映了我國漢代輝煌的建筑藝術成就,對研究中國古建筑傳統(tǒng)裝飾手法具有重要的意義”。[9]顯然這樣的一概而論并不是十分確切。首先,雖然漢代的陶倉樓基本出土于墓主社會地位不是很高的墓葬中,但是它們的制式卻是繁簡不一,所以我們尚不能準確地判定它們模仿的是上層社會的宮院建筑,還是普通民宅建筑。其次,不能簡單地用“輝煌”來概括陶倉樓所取得的藝術成就。它上面的裝飾多數(shù)時候只是賦了彩的線條與塊面,圖像表現(xiàn)難度也參差不齊。有些很明顯是當時社會上普遍流行的紋飾,造型和色彩都較為簡單,而有些則是具有獨特構(gòu)思與表達的主題形象,因此有必要區(qū)別對待。

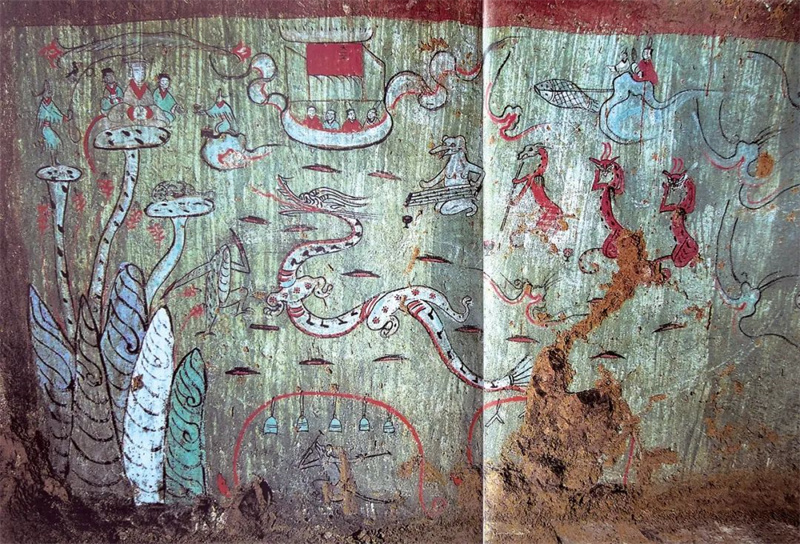

我們不妨從2003年在陜北定邊郝灘發(fā)現(xiàn)的一座東漢壁畫墓說起(圖2)。筆者比較關注的是這座漢墓中壁畫的制作方式。這座墓并不大,形制也比較簡單,但是內(nèi)部充滿了壁畫,最特別的地方是,其壁畫的制作方式不同于其他壁畫墓,壁畫被直接繪制在泥土基底上。從墓中壁畫創(chuàng)作的整體情況來看,它至少要求繪制者有兩個方面的準備:其一是對于泥土的土質(zhì),包括保濕性、黏合性等特質(zhì)非常稔熟;其二是對于在這種土洞壁面上繪制壁畫的技術非常熟練。陜北地區(qū)的地質(zhì)特征,相對于周邊地區(qū)而言是比較獨特的,其地表為歷經(jīng)千萬年的滄海桑田演變而成的直立性很強的黃土,因此當?shù)氐南让駛儽銊?chuàng)造出頗具地方特色的建筑。在這種特定自然與社會條件下,要想找到能夠勝任壁畫繪制工作的畫工,首要的一點就是,畫工必須土生土長,對在這種基底上繪制壁畫非常稔熟,符合這種條件的畫工并不容易找。實際上,迄今為止陜北定邊及周邊地區(qū)發(fā)現(xiàn)的漢代壁畫遺跡極少,這種情況似乎與關中地區(qū)一樣,關中地區(qū)的漢代壁畫墓發(fā)現(xiàn)得也不多,但是二者不是一回事。關中地區(qū)的漢墓涉及帝陵保護的問題,目前帝陵周圍的陪葬墓很少被發(fā)掘。換句話說,關中地區(qū)的漢代壁畫墓可能在事實上要比目前已知的多得多,因此在當時定然存在一批為墓葬繪制壁畫且技術嫻熟的畫工。相比之下,陜北地區(qū)出土的漢代壁畫墓總數(shù)并不多,可能并不存在專事墓室壁畫繪制的畫工,因此只有一種可能性比較大,即那些繪制墓室壁畫者是當?shù)孛裾ㄔ煺呒娈嫻ぁ|S土高原上人們的居住場所不同于其他地區(qū),早在新石器時期人們就已經(jīng)開始鑿洞穴居了。排除結(jié)構(gòu)設計上的差異,這種地下或半地下的生宅與墓穴的營建原理其實是完全一致的。這些窯洞型的民宅墻面很有可能在經(jīng)過簡單處理后會在上面畫一些圖案作為壁飾。造墓的工匠與窯洞的建造者或窯洞的畫工是同一批人,他們因地制宜,也在墓室內(nèi)照搬窯洞繪制壁畫的經(jīng)驗。

圖2 陜北定邊郝灘東漢壁畫墓局部

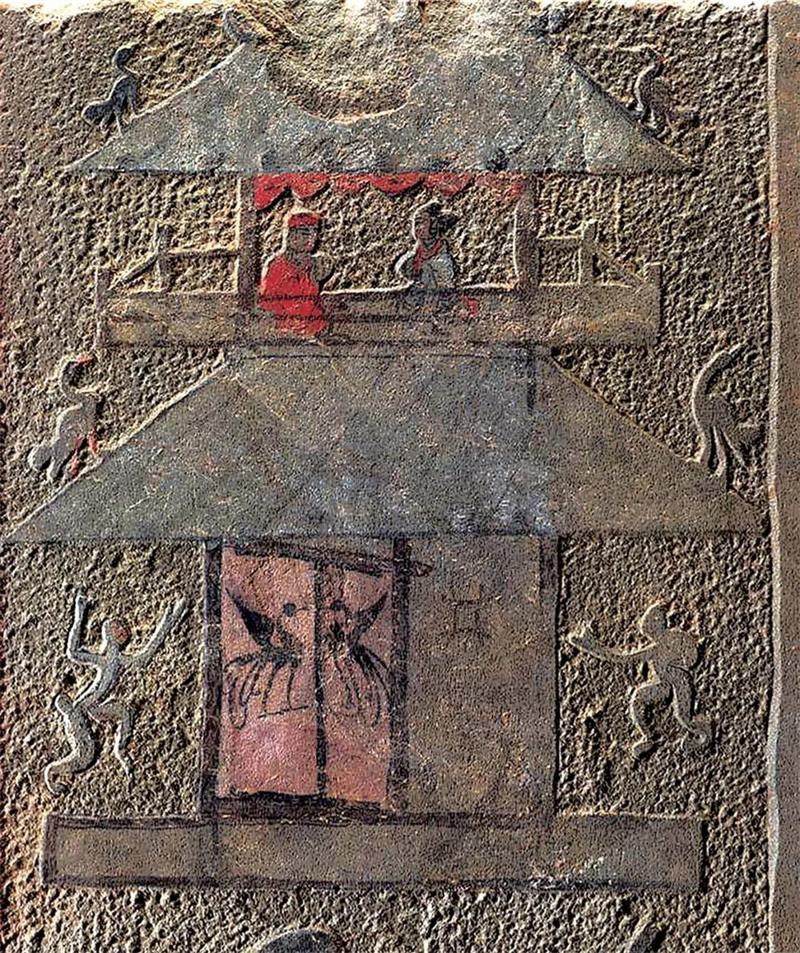

在陜北神木大保當出土的一座彩繪畫像石墓(M11)中我們也找到了一些線索。該墓墓門的兩塊門柱石上分別繪有伏羲和女媧像,在右門柱的上方,是一幅以兩層閣樓圖為主的畫像。在閣樓的第一層,左半邊畫著兩扇關閉的門扉,以粉色為底,以中縫為對稱線,在每扇門上均墨畫一只朱雀,它們與閣樓兩側(cè)的猴子、閣樓屋頂?shù)娜给B形象不一樣,后者周邊都做了減地處理,可見屬于實體形象,而門上的朱雀則明顯是作為“畫中畫”來呈現(xiàn)的。由此可以佐證在陜北地區(qū)的民宅中確實存在繪畫類壁飾(圖3)。

圖3 陜北神木大保當 M11 漢墓出土畫像石局部

類似的圖像表現(xiàn)在時代稍早一些的河南地區(qū)出土的畫像磚中也可以找到實物圖例,如河南博物院收藏的一件名為《庭院》的漢代模印畫像磚(圖4)。這塊畫像磚出土于河南鄭州,高119厘米、寬49厘米、厚15厘米,屬于畫像磚中比較特殊的一種類型——條形磚。與我們通常所見的畫像磚不同,這種畫像磚模印圖案的工藝不是一模直接成型,而是用一系列的戳模戳出一個組合圖案。因此,即便是根據(jù)同一幅畫稿來制作,在細節(jié)上也會因工匠戳制時用力的不同、模子的微量位移而各有千秋。所以實際上那些戳模所起到的作用,相當于可以畫出不同痕跡的畫筆。從畫面的構(gòu)圖來看,《庭院》畫像包含了樓閣、院子和院外三個部分,分別由闕門與宅門連通。院外叢林和雀鳥密布,院內(nèi)除了沿著墻根種植的一排樹及偶見的鳥兒之外(這只鳥的安排體現(xiàn)了創(chuàng)作者的智慧,它解決了樹不能堵在門口,同時又不欲畫面留出空白的矛盾,因為鳥是有生命且能動的,當騎者抵達門口時,它便可以飛走從而讓出道路),還有一隊狩獵者正策馬歸來。宅門口有迎賓一人,閣樓中也正襟危坐著墓主夫婦。這些圖案大多用印模較為用力地壓印而成,痕跡非常清晰。相比之下,闕門與宅門所連接的院墻上眾多疑似戈戟和盾牌的圖案則處理得非常淺淡,幾乎可以忽略不計。毫無疑問,這些細節(jié)其實是作為修飾院墻,或者包含著某種宗教意義的“畫中畫”出現(xiàn)在畫像中的。

圖4 河南鄭州出土《庭院》畫像磚

四

除了“畫中畫”,我們還可以在一些近似縮微模型的漢代陶器或者木器上找到證據(jù)。

1956年3月,在甘肅武威磨嘴子一座東漢中期至晚期的大型古墓群中,考古發(fā)掘者挖掘出了一套木制院落,如果把這個院落看成是真實民宅的縮微版仿制,那么我們或許可以從中得到一些有價值的啟示。制作院落的部分木料已朽,故院落未能完全復原。據(jù)殘存部分觀察,它系一處長方形院落,長50厘米、寬40厘米。院內(nèi)中部有簡單的懸山形屋頂,頂面另置細木條,表示屋脊和筒瓦,全部涂黑色。頂為方形,長寬各為29厘米、高23厘米。院內(nèi)后部兩角各豎立一個高達34厘米的長方形木柱,未發(fā)現(xiàn)屋頂,可能是角樓一類建筑物。院墻也用木板制作,墻面涂白粉底,繪紅色花紋。[10]而在武威磨嘴子53號墓中,出土了一件造型更為簡潔的木屋模型,它顯然是對民宅的模仿,但在上面我們卻發(fā)現(xiàn)了內(nèi)容非常豐富的壁畫。木屋四壁涂了一層很薄的白粉,在前、后、左壁上有用墨線繪制的畫。前壁木板下部微殘,殘高10.5厘米、寬27.5厘米。左側(cè)畫有門,門右側(cè)有一男子,手中持棍狀物,似在喂養(yǎng)面前的蹲犬。后壁高10.3厘米、寬28.5厘米,繪有一女子伸手作喂豬狀,豬甚肥壯。木屋左壁畫桔槔井一座(圖5)。[11]這件木屋上的圖像可能有兩種意義。一是作為墻面的裝飾;二是為表現(xiàn)屋子周圍的情景再現(xiàn):屋前屋后墓主夫婦在飼養(yǎng)牲畜,屋側(cè)有水井,非常立體。木屋上的圖像,反映了民間老百姓的日常生活、人生追求與風俗信仰,圖像上所描述的內(nèi)容不大可能源自上層社會或?qū)ι蠈由鐣埠脠D像的模仿,而是底層社會現(xiàn)實的直觀寫照,也有可能是當時底層社會共同理想的反映。從壁畫上都涂白粉作底這個特點來看,它們顯然是在模仿現(xiàn)實宅第中帶有粉白基底的壁畫。這個現(xiàn)象說明了至少東漢中晚期以后,壁畫已經(jīng)不是權(quán)貴階層用來裝飾宅第的特權(quán),有條件的普通老百姓也可以用壁畫來裝飾墻面。從宮殿壁畫的裝飾情形來看,壁畫并不是建筑的最高等級裝飾,因此在應用上,可能來自禮制方面的約束也會少一些。

圖5 武威磨嘴子 53 號墓出土木屋模型上的壁畫

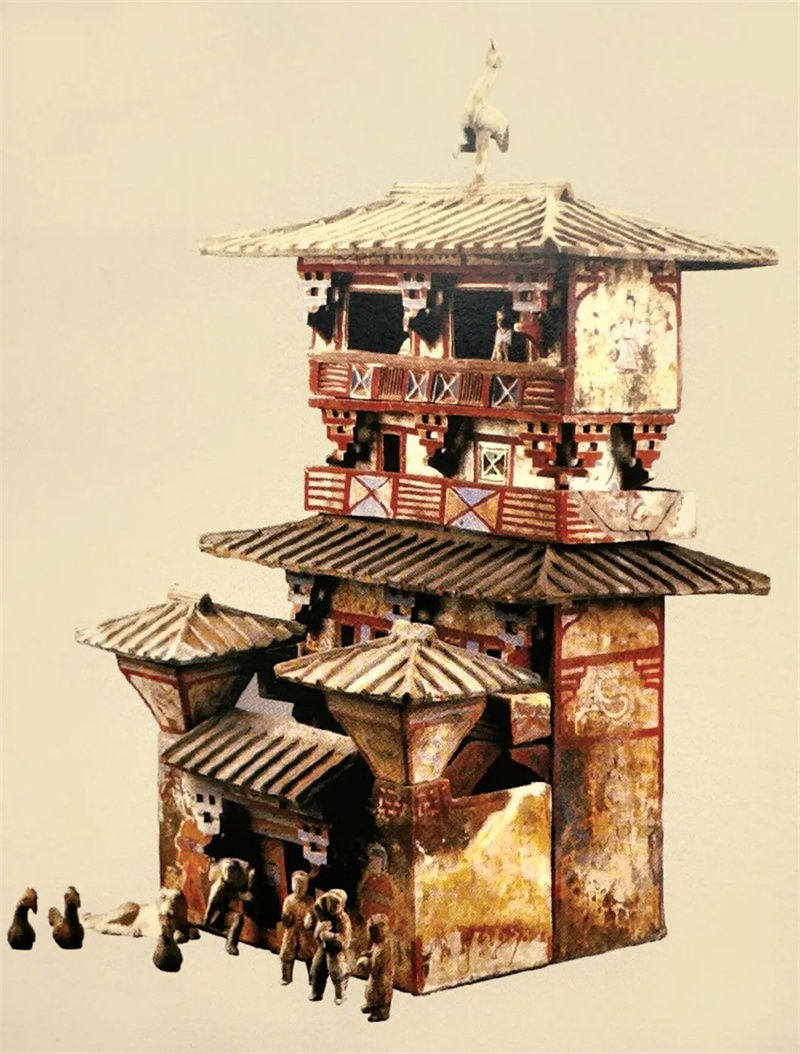

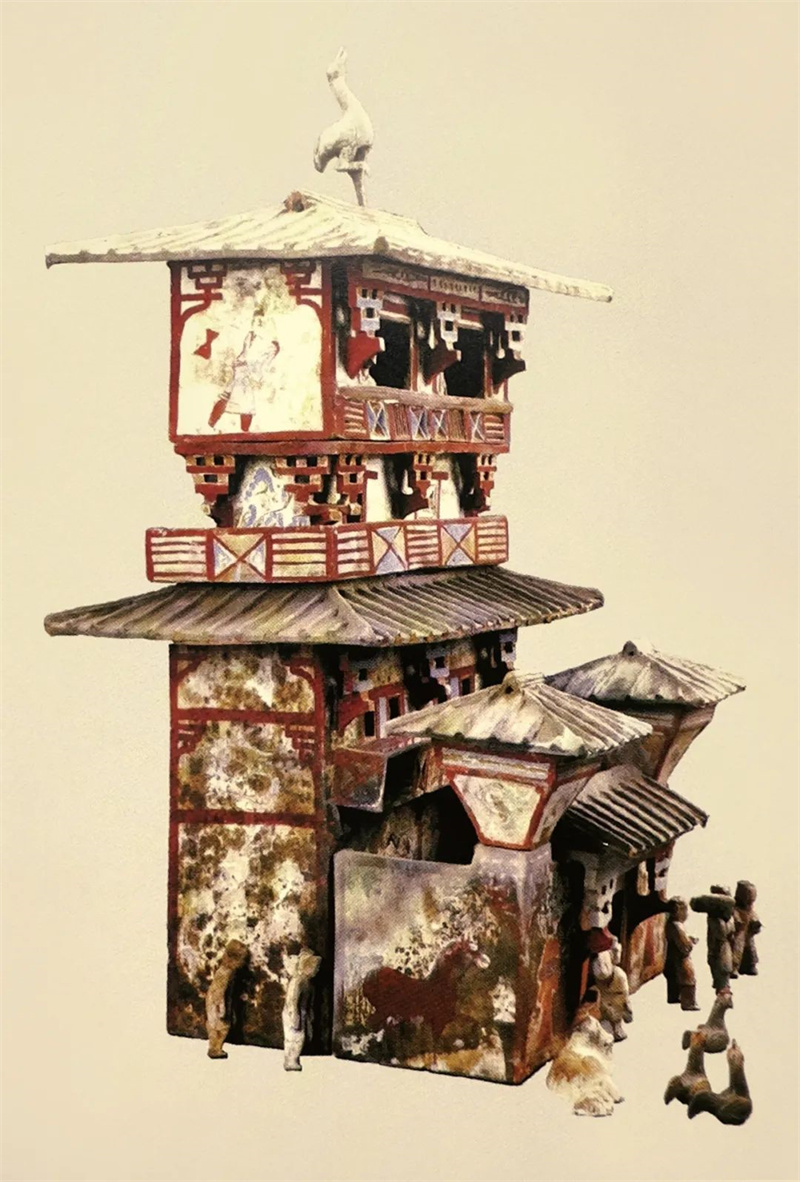

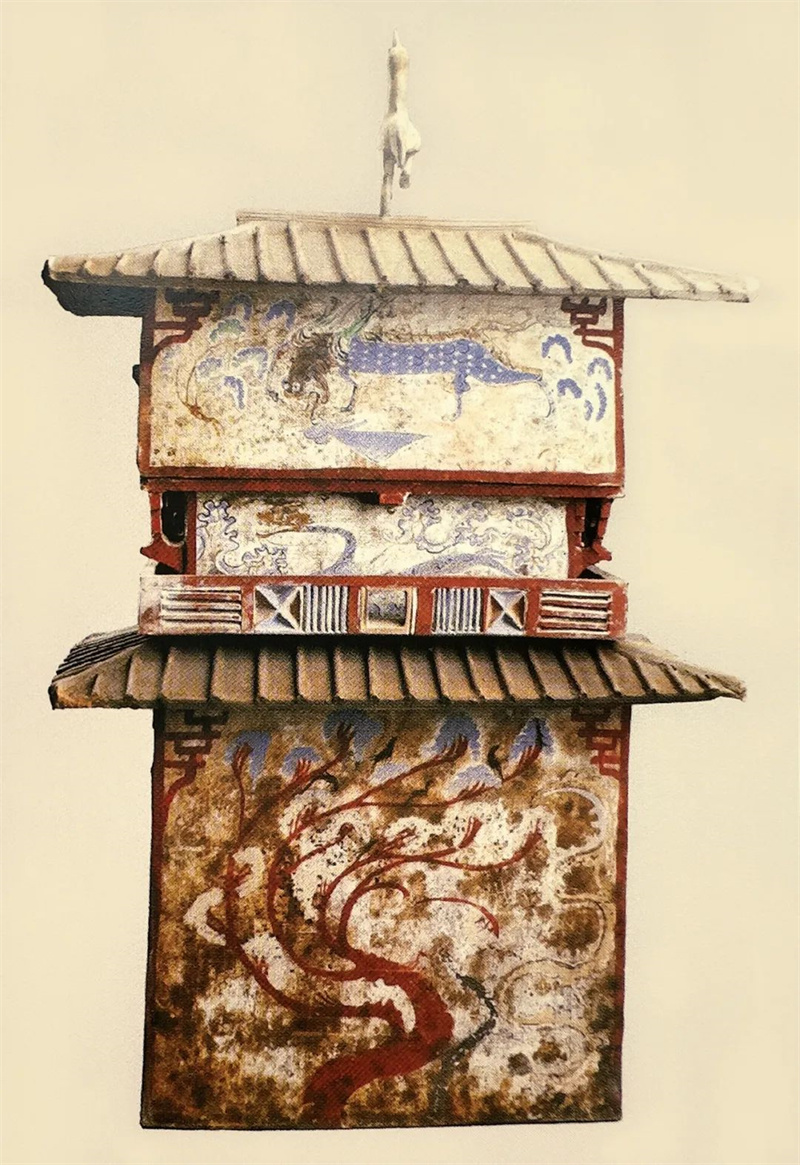

除木屋模型之外,陶制明器屋子上的壁畫在考古發(fā)掘中也時有發(fā)現(xiàn)。簡單的如焦作白莊墓區(qū)M14墓出土的一件多層陶倉樓(圖6),壁面上畫了一些樹紋或者幾何形(及其組合)的紋飾。

圖6 焦作白莊墓區(qū) M14 墓出土五層彩繪陶倉樓

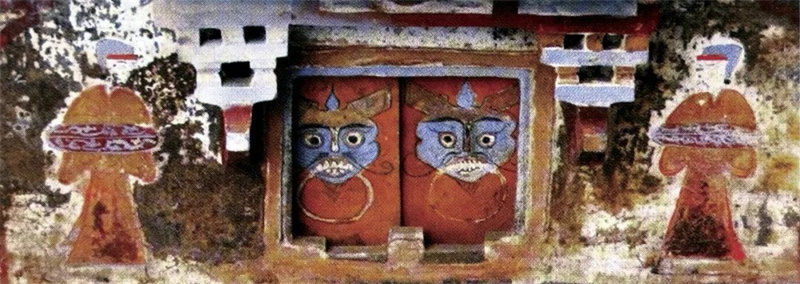

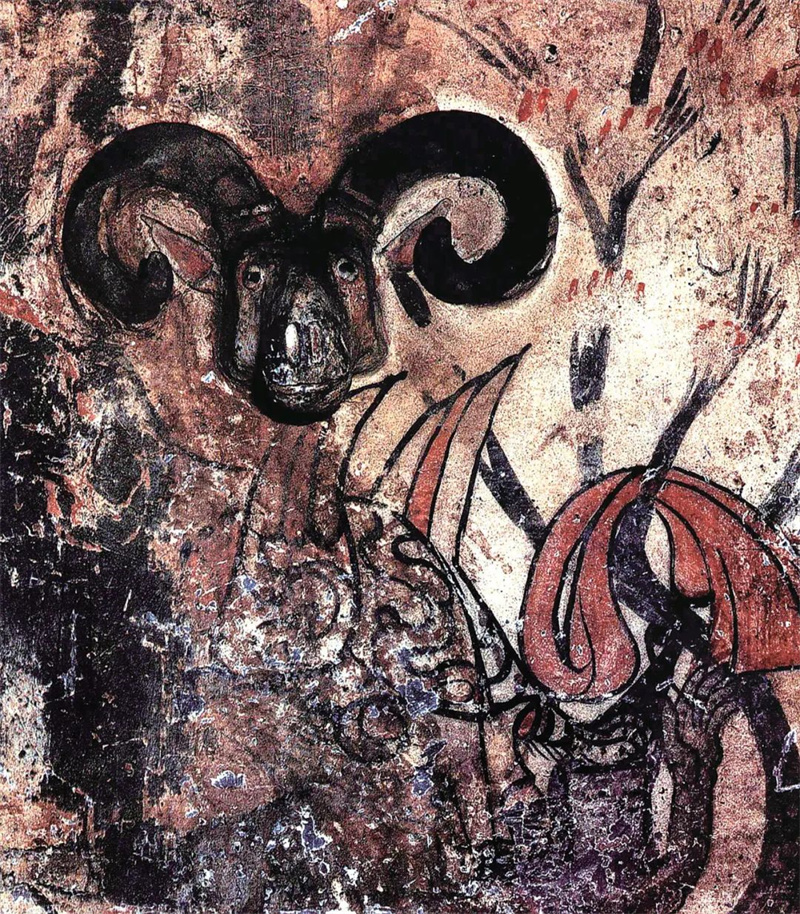

2009年8月在焦作馬村一建設工地發(fā)現(xiàn)了一處古墓,最后清理出土了兩座西漢晚期(M121)至東漢初期的墓葬(M122)。[12]在這兩座墓葬中,各出土了一件彩繪陶倉樓(圖7),比較值得關注。其中M122墓出土的五層陶倉樓上的彩繪稍微簡單一些,只有網(wǎng)狀紋、幾何紋、圓點紋、青鳥及常青樹幾種圖案。這里著重介紹一下M121出土的陶倉樓。這座陶倉樓通高112厘米、長66.5厘米、寬43厘米,由院落、倉體、樓體組成,各部件之間可以拆卸組合。與陶倉樓一起出土的,還有各種陶人俑、陶雞、陶狗等多件,散落在陶倉樓前。院落位于主樓前,三面包圍著圍墻。前墻中部建有長方形大門,門寬的尺寸大于門高,門上飾巨大的彩繪鋪首,大門兩側(cè)外墻面上繪有著橘色長袍的捧盾門吏(圖8)。[13]院落兩側(cè)墻上繪駿馬,通體朱紅,其中左側(cè)墻面的一幅受污較為嚴重,僅能看到馬蹄。主樓為四層,重檐結(jié)構(gòu)。第一層和第二層是連體結(jié)構(gòu)的倉體。倉體前墻繪制了兩個男子形象。倉體兩側(cè)山墻用紅線分隔出上下兩層,右側(cè)山墻下層繪有一人持杖急行,左側(cè)山墻下層的圖案無法辨識,山墻兩側(cè)的上層均繪云龍紋圖案。倉體背面未分樓層,通體繪制了一株高大的樹,枝蔓扶搖而上,青鳥數(shù)只散落其間,樹右繪一條升龍。第三層樓體兩側(cè)山墻上繪制樹紋,背面繪龍及云彩組合的圖案。第四層樓體兩側(cè)的山墻上繪制了肩扛竹竿或竿挑竹簍的漁民圖案,樓體背面畫了一幅比較典型的虎食旱魃圖(圖9)。[14]此圖具有顯著的漢代風格,筆者曾經(jīng)在一篇關于“人虎母題”的文章中對此圖案的源流作了較為詳細的探討,認為其來源與先秦時期的“虎噬人”母題有關。[15]在與“虎噬人”母題相關的諸多圖案中,人(通常是巫師)通過虎(神)實現(xiàn)與天(或祖先)進行溝通的目的,人與虎是和諧共處、天人合一的關系,但是由于漢人的自我覺醒程度較先秦時期要高,同時在文化觀念上也與先秦之人存在斷層,這種圖案經(jīng)過漢人的重新釋讀、附會與發(fā)揮,最后演變成了漢代的虎食旱魃圖。[16]圖案中的“人”或者“巫師”演變成了“旱魃”,“虎”成了“翼虎”,人虎之間的關系也從和諧走向了對立和不可調(diào)和,成為當時社會上所流行的這類人獸母題所表達的主流觀念。[17]這種圖案在漢代畫像石中比較多見,壁畫僅見于洛陽老城西北燒溝村南發(fā)現(xiàn)的一座西漢壁畫墓(M61),墓室門楣的上額浮雕了一個羊頭,羊頭左邊為淡墨描繪的一棵樹,樹杈上掛著紅色的衣物,樹干下橫躺著一個裸身女子,頭發(fā)纏于樹干上,右臂上伸。形象以墨勾輪廓,并施填灰色。一只翼虎以右爪抓按她的頭部,張口噬咬(圖10)。[18]構(gòu)圖方式與彩繪陶倉樓背面的圖案幾乎一致。它或者也啟發(fā)了我們?nèi)ニ伎歼@樣一種可能,即漢代墓葬中虎食旱魃圖在現(xiàn)實社會中的來源可能與谷倉之類的建筑(壁畫或裝飾)有關。這種圖案在墓葬中一般來說可以起到辟邪的作用。追根溯源,這類圖像其實在當時的社會環(huán)境中,本來的功能是攘除旱災,祈禱風調(diào)雨順、五谷豐登,所以在當時的谷倉(作為民宅的附屬建筑)上經(jīng)常會看到此類具有辟邪色彩的畫像。總的來說,焦作出土的這件通體彩繪的漢代陶倉樓十分罕見,它無論在藝術欣賞層面,還是在學術研究層面都具有很高的價值。

圖7 焦作馬村西漢墓 M121 出土四層陶倉樓

圖8 焦作馬村西漢墓 M121 陶倉樓捧盾門吏

圖9 焦作馬村西漢墓 M121 陶倉樓虎食旱魃圖

圖10 洛陽燒溝西漢墓 M61 壁畫局部

通過前文的釋讀,我們大致了解了陶倉樓上圖像的類型(包括建筑結(jié)構(gòu)、人物、雀鳥、青龍、白虎,以及虎食旱魃等)與分布特點。帶有彩繪的陶倉樓有很多,全國范圍內(nèi)(如山東、山西、河北、陜西、湖北、江蘇、天津、北京等地)均有出土。其中無論是數(shù)量,還是質(zhì)量,都以河南焦作出土的最具代表性。焦作出土的陶倉樓多數(shù)為五層,如1981年武陟M94漢墓的陶倉樓、1983年新焦鐵路白莊墓M41漢墓出土的陶倉樓等,均屬于此類,[19]只有少部分是四層,這里就不一一展開討論。在這些精致的陶倉樓中,墻面上繪制有大量的壁畫,它們可能與現(xiàn)實之間存在一種模仿關系。在現(xiàn)實中,這種繪畫(或它所代表的事物)與實體建筑之間可能存在如下三種關系:一是壁畫為建筑細節(jié)的刻畫。作為明器的建筑通常采用陶制或木制,不論哪種類型,它們都是縮微的模型,因此很多細節(jié)無法表達,而采用圖像的方法既可以彌補制作上的不足,也可以大大降低成本。二是壁畫或為建筑周邊景致的反映。如焦作市西漢墓M121一樓壁面上的樹形圖案就有可能是房屋周邊風景的再現(xiàn),但在壁面上所繪人物形象出現(xiàn)于此就比較特別了,因為他不大可能是作為“真人”而存在,即他不屬于“房屋周邊的景致”。該墓未遭盜掘,發(fā)掘時陶倉樓前方發(fā)現(xiàn)放置負糧袋俑、侍女俑、磨面俑,以及陶碓、陶磨等物,說明房屋周邊活動著的“真人”形象是以陶俑形式出現(xiàn)的,那么陶倉樓上的彩繪人物只能是作為圖案,而不是在樓房周邊活動的“真實”人物的寫照。三是對現(xiàn)實建筑中同類裝飾圖案的模仿。這最后一點,非常有意義,它的成立說明漢代民宅中不僅存在著壁畫,還會根據(jù)建筑性質(zhì)的不同(居住或囤糧)而使用不同的繪畫題材。

結(jié)語

通過對文獻、文物的梳理,尤其是對幾個比較有代表性的實例的深入分析,我們發(fā)現(xiàn),受上層社會雕梁畫棟的影響,漢代普通民宅中其實也存在以畫飾壁的現(xiàn)象。而在當時流行的“事死如生”喪葬觀的影響下,以平民墓葬為主體的畫像石墓、畫像磚墓的墓室壁面,以及部分殉葬器具表面裝飾上也出現(xiàn)了一些反映“生前記憶”的圖案,其中就有對宅第壁面的繪畫裝飾,這些圖案主要集中在各類門區(qū)附近或者是一些帶有特殊需要的地方(如糧倉),其功能主要為辟邪或裝飾。少數(shù)圖案甚至還脫離其原有的情境,演變?yōu)槟乖嶂械囊活惇毦咛厣膱D像母題,如虎食旱魃圖,這是非常值得關注的一個現(xiàn)象。

由于文字記錄的缺失,以及漢代圖像系統(tǒng)中民間社會盛行的喜聞樂見的圖像,與上層社會所接納或禮制化的圖像之間存在著轉(zhuǎn)化關系,因此不易區(qū)別二者,或不易有效地將前者從歷史原境中剝離出來并加以系統(tǒng)整理。但是很顯然,漢代民間社會體系中發(fā)展出來的圖像系統(tǒng)又是很重要的,未來這方面還有待于更進一步展開研究。

注釋:

[1]漢長安城的長樂宮是由秦代的興樂宮改建而成,同樣由秦宮改建的還有未央宮(秦章臺)和桂宮(秦甘泉宮)。在長樂宮的遺址中發(fā)現(xiàn)不少壁畫碎片,1980年在秦咸陽宮三號宮殿遺址倒塌堆積層中發(fā)現(xiàn)了車馬出行、麥穗、闕門等圖案。參見尹申平主編《中國出土壁畫全集6:陜西(上)》,科學出版社,2012,第1-3頁;中國社會科學院考古研究所漢長安城工作隊:《西安市漢長安城長樂宮四號建筑遺址》,《考古》2006年第10期,第30-39頁及圖版一一八。

[2]班固:《漢書》卷五十四《蘇武傳》,顏師古注,中華書局,1962,第2468-2469頁。《太平御覽》中所引《漢宮殿疏》《三輔故事》中均有相關的記錄,但是均不如《蘇武傳》中詳盡,甚至有訛誤,不贅。原文詳見李昉等:《太平御覽》卷一八四,中華書局,1960,第184.7b(895a)-184.8a(895b)頁。

[3]蕭統(tǒng)編《文選》卷第十一《宮殿》,李善注,上海古籍出版社,1986,第515-516頁。

[4]范鎮(zhèn):《東齋記事》卷四,收入范鎮(zhèn)、宋敏求《東齋記事 春明退朝錄》,中華書局,1980,第32頁。

[5]在文獻中確實可以找到一些類似的說法,比如“安漢公廬”便是一例,參見《漢書·王莽傳》:“十二月,群臣奏請:‘益安漢公宮及家吏……安漢公廬為攝省,府為攝殿,第為攝宮。’”(班固:《漢書》卷九十五上,第4086頁)

[6]葛洪:《西京雜記》卷第四,收入無名氏、葛洪《燕丹子·西京雜記》,中華書局,1985,第24頁。

[7]班固:《漢書》卷六十八《霍光傳》,第2948頁。

[8]莊蕙芷曾在其專文中提道:“壁畫的使用是屬于上層階級與公共建筑的,一般百姓無權(quán)使用。”但在同一篇文章中,她又說:“東漢時期,一般平民居室會(繪)有壁畫也成為普遍風氣。”前后似有矛盾。莊蕙芷:《漢代壁畫墓墓主等級的再思——以兩京壁畫墓為中心》,《南藝學報》2013年第7期,第123-162頁。

[9]韓長松:《焦作陶倉樓》,中州古籍出版社,2015,第52頁。

[10]發(fā)掘簡報僅存描述,無附圖。黨國棟:《武威縣磨嘴子古墓清理記要》,《文物參考資料》1958年第11期,第68-71頁。

[11]張朋川:《河西出土的漢晉繪畫簡述》,《文物》1978年第6期,第59-71頁。

[12]焦作市文物工作隊:《河南焦作白莊漢墓M121、M122發(fā)掘簡報》,《中原文物》2010年第6期,第10-27、46頁與彩版一及二。

[13]韓長松等人在其所撰寫的發(fā)掘報告以及相關文章中稱大門兩側(cè)的男子形象“手捧(圓形)彩繪漆盤”,有誤。此處人物形象通常情況下手捧盾牌或擁彗侍立。從人物手中物件圖像的特點來看,它以中軸線為基準,上下對稱,亦可證明它不是上開口的盤狀物,而是盾牌。參見焦作市文物工作隊:《河南焦作白莊漢墓M121、M122發(fā)掘簡報》,《中原文物》2010年第6期;韓長松、成文光、韓靜:《焦作白莊漢墓M121出土陶倉樓彩繪考》,《中國國家博物館館刊》2014年第4期,第6-16頁。

[14]關于陶倉上的虎食旱魃圖,韓長松等人認為:“圖案中虎為龍和虎的結(jié)合體。頭為龍頭形狀,紋飾為黃黑相間王字形虎紋,上有龍的兩個犄角,為豆綠色。背及尾巴繪制為黃黑相間的虎紋,身子為紫色,其上繪制羽鱗狀,虎腿。”其描述有誤,所謂的“犄角”實際是羽翼。而所謂的龍、虎結(jié)合的形象,很可能是畫工有意處理出來的一種陰陽形象,陽部為黃黑相間的虎紋,陰部為藍紫色帶白色斑點的鱗紋。此種處理手法的目的或許是為了強化翼虎的“神異”色彩。韓長松、成文光、韓靜:《焦作白莊漢墓M121出土陶倉樓彩繪考》,《中國國家博物館館刊》2014年第4期,第6-16頁。

[15]也有人認為它與佛教“舍身飼虎”故事有關,觀點值得商榷。參見袁祖雨、袁子祠:《南陽唐河針織廠漢畫像石:不是“虎食女魃”,而是“舍身飼虎”》,《南都學壇》2020年第4期,第18-23頁。

[16]尹承認為“目前可見的古人所繪旱魃圖像,僅能上追至明清人的《山海經(jīng)》圖”,他對從漢代圖像系統(tǒng)中識別出“旱魃”形象的可能性表示懷疑,認為漢代畫像中所謂的“虎食旱魃”畫像中,“旱魃”形象與“虎食人”圖像中的一般人物相比,除了“袒身”這個特點以外并沒有太大的區(qū)別,很難再找到別的途徑作進一步區(qū)分,而“更重要的是,《神異經(jīng)》所述魃最突出的特點就是身形短小(小兒狀)、目在頂上,也就是識別魃的最主要根據(jù),而兩幅漢畫皆無體現(xiàn)”。其說不準確。如果認真比較,我們還是可以看出,他所提到的兩幅漢畫(分別出自洛陽燒溝M61漢墓和唐河針織廠)中的女性人物形象確實要比一般人物形象瘦小。當然,也確實沒有達到“小兒”的程度,但或許是不同工匠對于“身材短小”這個尺度的理解和把握有差異。又或許《神異經(jīng)》所載的說法只是當時流行的觀點之一,更何況《神異經(jīng)》的成書年代也存在爭議。因此有關說法并不能作為“虎食旱魃”形象辨識的唯一依據(jù)。參見尹承:《“旱魃”形象考辨》,載常建華主編《中國社會歷史評論》第二十二卷,2019,天津古籍出版社,第61-72頁。

[17]練春海:《“虎噬人”母題研究》,載中國社會科學院歷史研究所文化史研究室編《形象史學研究》(2015/下半年),2016,人民出版社,第30-58頁。漢代即使是在一些民間“喜聞樂見”的世俗圖案中所出現(xiàn)的“戲虎”情節(jié)里,其中的人物也是凌駕于老虎之上,虎只是配合者,通常情況下仍以“射虎”之類的題材居多。

[18]河南省文化局文物工作隊:《洛陽西漢壁畫墓發(fā)掘報告》,《考古學報》1964年第2期,第107-125頁,圖版一一八及彩版一一二。

[19]韓長松:《焦作陶倉樓》,第8-18頁。

本文原刊于《美術大觀》2023年第10期第42頁~46頁。

作者簡介:

練春海 教授

本科、碩士畢業(yè)于福建師范大學美術學院;2010年畢業(yè)于北京大學,博士;加州大學伯克利分校、斯坦福大學訪問學者。中國藝術研究院美術研究所研究員、博士生導師,福建師范大學“閩江學者”講座教授,中國美術家協(xié)會會員。

主要從事美術考古學、中國美術史、物質(zhì)文化研究。出版《漢代壁畫的藝術考古研究》《重塑往昔:藝術考古的觀念與方法》《器物圖像與漢代信仰》《漢代車馬形像研究——以御禮為中心》等專著多部,在《美國東方學會志》《文物》《美術研究》《民族藝術》等A&HCI、CSSCI雜志上發(fā)表論文70余篇。承擔國家社科基金課題、文化部課題、中國藝術研究院課題等多項。