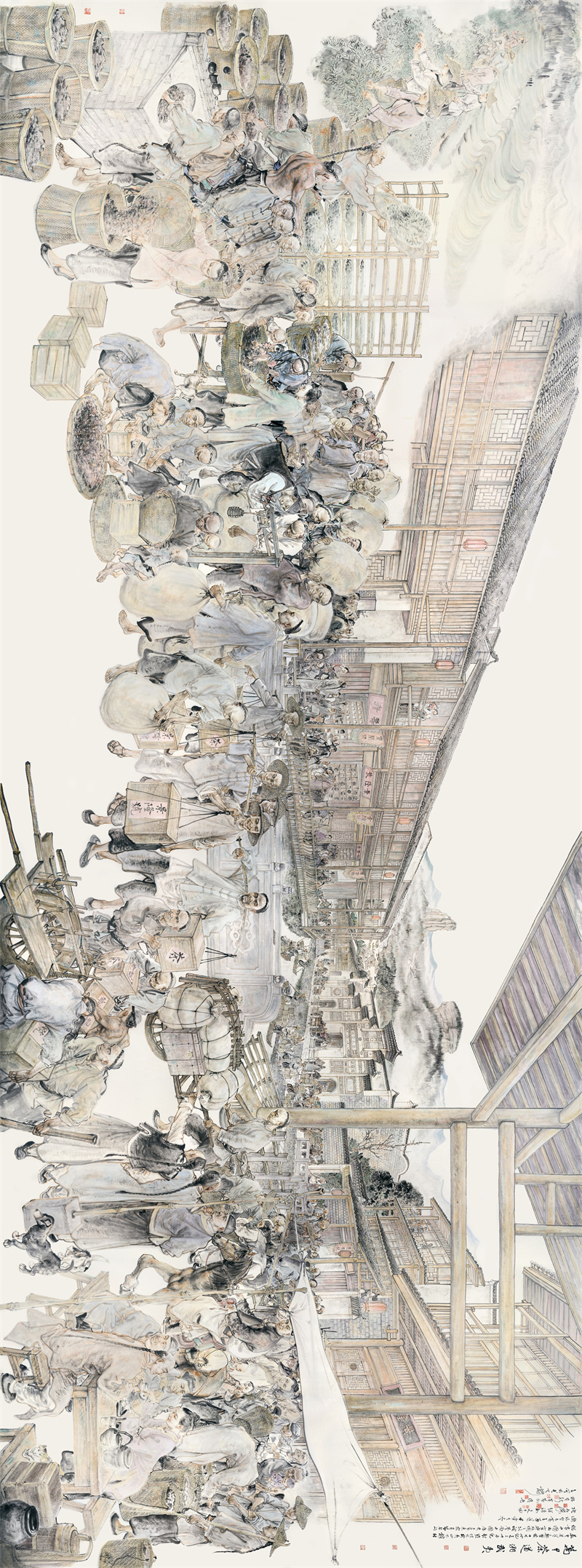

大型歷史畫(huà)作品《萬(wàn)里茶道溯武夷》 張永海供圖

萬(wàn)里茶道,始于武夷。武夷山云霧纏繞,峰奇谷幽,茶樹(shù)叢生。武夷山的茶香能夠飄拂多遠(yuǎn)?可以在地圖上標(biāo)出一條曲折蜿蜒的茶道:江西,湖南,湖北,河南,山西,河北,內(nèi)蒙,穿越沙漠與戈壁,繼而是新西伯利亞,莫斯科,圣彼得堡,中亞和歐洲,全長(zhǎng)約13000公里。一座山制造出如此漫長(zhǎng)的歷史路線。咫尺之間,萬(wàn)里之勢(shì),如此不凡的起點(diǎn)能否凝縮為一個(gè)形象的畫(huà)面?這個(gè)藝術(shù)難題逐漸成為懸念。

哪些因素催促?gòu)堄篮?lái)到前臺(tái),毅然投身于這個(gè)題材?生于斯,長(zhǎng)于斯,腳踏渾厚的土地,氣血旺盛的年齡,《林則徐》等一批成功的巨幅畫(huà)作,豐富的繪畫(huà)創(chuàng)作經(jīng)驗(yàn),教授與畫(huà)院院長(zhǎng)的身份,他擁有接受藝術(shù)挑戰(zhàn)的諸多條件,況且身后還有一個(gè)小小的團(tuán)隊(duì):趙勝利,文亞坤,楊寶新,黃盛剛,傅丹。周圍多少的期待與支持?反復(fù)的策劃、論證、立項(xiàng)以及經(jīng)費(fèi)籌措。一錘定音,大規(guī)模的藝術(shù)戰(zhàn)役終于打響。一次又一次的實(shí)地考察,堆積如山的資料,形形色色的畫(huà)稿,殫精竭慮的構(gòu)思與煎熬,靈感涌現(xiàn)之際的欣喜……歷時(shí)兩年左右時(shí)間,三米高八米寬的巨幅長(zhǎng)卷畫(huà)作《萬(wàn)里茶道溯武夷》終于問(wèn)世。

歷史的瞬間終于駐留在這里,飽滿充實(shí)又透徹流動(dòng)。畫(huà)面之間人頭攢動(dòng),木樓聯(lián)排,溪流清澈,牌樓高聳,第一陣強(qiáng)烈的視覺(jué)沖擊之后,人們很快會(huì)察覺(jué)畫(huà)面隱含的敘事:從采青、曬青、搖青、炒青等諸多制茶工藝流程到包裝、販賣、肩挑背馱、碼頭與竹筏構(gòu)成的水系運(yùn)輸,彎曲的溪流遙遙指向了崇山峻嶺之外的另一個(gè)世界。畫(huà)家采用古典山水畫(huà)的散點(diǎn)透視,不同時(shí)空的景象并置于同一個(gè)畫(huà)面。并置不是僵化的羅列,畫(huà)面隱含自上而下、自左而右、自山而水的內(nèi)在回旋,回旋銜接溪水的流向形成向北而去的開(kāi)放構(gòu)圖。所謂的敘事暗示出前后相隨的情節(jié),這是意義重大的啟程——后繼的故事延續(xù)了13000公里。人們認(rèn)得出,這個(gè)畫(huà)面是武夷下梅村的歷史情景再現(xiàn)。對(duì)于畫(huà)家說(shuō)來(lái),一個(gè)山坳之間的小村莊形成了強(qiáng)烈的震撼。

茶道遙遠(yuǎn),歷史滄桑,《萬(wàn)里茶道溯武夷》卻是凝神回望下梅村親切的煙火人間。可以在八米長(zhǎng)的畫(huà)面之中發(fā)現(xiàn)眾多人群?jiǎn)卧W髠?cè)的人群按照不同的制茶工序分別沉浸于各自的勞動(dòng)團(tuán)體,他們的緊張、專注、顧盼、調(diào)笑等等神情無(wú)一不是與手中的勞作聯(lián)系在一起。畫(huà)面正中的人群正在交易:茶葉過(guò)秤吸引了眾多關(guān)注的目光,負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)奶舴騾s是另一副寬松的表情。半張畫(huà)面的所有人都在忙碌,沒(méi)有人游離于這種整體氣氛,即使那個(gè)穿開(kāi)襠褲的小家伙也專心盯住爺爺手中正在裝箱的茶葉。相對(duì)地說(shuō),畫(huà)面右下方的人群神情松弛,從容而淡定。角落里俯在茶桌上的那個(gè)微笑的老板娘聽(tīng)到了什么?另一個(gè)茶客為什么又警覺(jué)地回首瞻望?茶桌上方騎馬的那一位斜挎包袱,眼神銳利,他是否意識(shí)到背后另一個(gè)帶小孩的婦人正在溫柔地睇視,似乎回想起什么?婦人的身后是一排街頭自發(fā)的茶葉交易集市。購(gòu)買者抓起茶葉評(píng)估成色,旁觀者欲言又止,幾位茶農(nóng)神態(tài)各異:誠(chéng)懇的,自信的,憤然不平的,如此等等。茶桌左側(cè)三個(gè)長(zhǎng)袍馬褂的閑談?wù)叽蠹s是富裕的角色。無(wú)論服飾裝扮還是言談舉止,他們自成一體,無(wú)視周圍的蕓蕓眾生。詳細(xì)品味《萬(wàn)里茶道溯武夷》的各個(gè)局部,仿佛可以聽(tīng)得到滾動(dòng)于街道之上起伏的嘈雜聲浪。

畫(huà)面的上半部分遠(yuǎn)景是梅溪兩岸聯(lián)排的木樓店鋪與鄒氏牌樓。盡管遠(yuǎn)景之中的人物按比例縮小,可是,那兒的繁鬧程度毫不遜色。鄒氏牌樓大門口的一個(gè)老者正在與幾位戴瓜皮帽的客商作揖告別,似乎剛剛談妥一筆大買賣。牌樓右側(cè)銜接那一排街頭自發(fā)的茶葉交易集市,摩肩接踵,喧鬧嘩然,集市上方的三樓上幾位閑人倚欄眺望,他們的悠閑意態(tài)與市場(chǎng)的熾烈氛圍相映成趣。牌樓對(duì)面沿溪一道長(zhǎng)而曲折的美人靠欄桿,欄桿背后的店鋪懸掛各自的牌匾與旗號(hào)。各家店面熙來(lái)攘往,男女老幼,三教九流,喝茶者有之,閑聊者有之,議價(jià)者有之,挑擔(dān)過(guò)秤者有之,另有幾人伏在欄桿上,指指點(diǎn)點(diǎn)溪流之中行駛的竹筏。距離遙遠(yuǎn),他們的對(duì)話模糊含混,可是,市井之間熱騰騰的氣息仍然越過(guò)溪流的撲面而來(lái)。美人靠欄桿旁邊一個(gè)婦人神情落寞,獨(dú)自挑選茶葉;鄰近的另一婦人注目而視,似乎與身邊的男子輕聲議論。她們之間存在哪些故事?一家店鋪樓上的一個(gè)婦人抱著兒子向下窺探,她肯定想不到,窺探者恰恰成為眾目睽睽的對(duì)象——相信人們都不會(huì)忽略畫(huà)面上這個(gè)人物,她的神態(tài)與位置獨(dú)一無(wú)二。

《萬(wàn)里茶道溯武夷》之中出現(xiàn)的各種人物多達(dá)260多個(gè)。他們身形各異,神色不一,或者纖毫畢至,或者寥寥數(shù)筆。張永海的繪畫(huà)擅長(zhǎng)人物,日常反復(fù)揣摩各色人等的形神動(dòng)靜,諸多寫(xiě)生、素描積存種種素材。他不愿意敷衍地放過(guò)畫(huà)面之中的任何一個(gè)人物,而是精心構(gòu)思這些人物承擔(dān)的角色,力求惟妙惟肖。可以看出,畫(huà)家對(duì)于人物的面部再現(xiàn)保持立體的寫(xiě)實(shí)風(fēng)格,眼神、肌肉、皺紋、臉型輪廓的明暗、凹凸、松緊一筆不茍,身形或者服飾則簡(jiǎn)練勾勒,帶有明顯的寫(xiě)意神韻。二者的比照形成畫(huà)面之中張弛有度的內(nèi)在韻律。

退出熙熙攘攘的畫(huà)面后撤一步,或許可以更清晰地察覺(jué)構(gòu)圖之中多種對(duì)比隱含的張力:畫(huà)面外圍清幽的山水與畫(huà)面中央世俗的喧鬧;木樓建筑、石雕橋梁、溪畔欄桿的硬朗直線與與人物身形的俯仰曲伸、千姿百態(tài);山嵐、天空、空地、溪流的通透、疏朗、靈動(dòng)與集市的密密匝匝、擁塞喧鬧,如此等等。整個(gè)畫(huà)面剛?cè)峒鏉?jì),動(dòng)靜相宜,左側(cè)彌漫的山嵐、右側(cè)懸空抖動(dòng)的布簾與畫(huà)面上方的玉女峰、大王峰構(gòu)成一個(gè)隱蔽的三角,既錯(cuò)落有致又穩(wěn)定均衡。

武夷山是閩地茶葉的發(fā)源地。閩人嗜茶,可謂“不可一日無(wú)此君”。萬(wàn)里茶道是向全世界介紹閩地的武夷山。武夷山下梅村茶商云集,采茶的茶農(nóng)與運(yùn)茶的竹筏匯集在梅溪碼頭,莫道山高水遠(yuǎn),此地銀貨兩訖。一方水土種植的農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)始脫離地域的限制進(jìn)入商業(yè)網(wǎng)絡(luò),遠(yuǎn)赴天涯海角。當(dāng)時(shí)又有多少人意識(shí)到,這是農(nóng)業(yè)文明與商業(yè)文明的一個(gè)歷史性交接?《萬(wàn)里茶道溯武夷》重現(xiàn)了這個(gè)交接的歷史場(chǎng)面。無(wú)利不起早,茶葉集市之間熱切涌動(dòng)的商業(yè)氣氛隱藏了巨大的歷史動(dòng)力。這種動(dòng)力不僅造就13000公里的運(yùn)輸線,給世界帶來(lái)沁人心脾的茶香,而且附送虛靜、優(yōu)雅、洗塵清心的茶文化。《萬(wàn)里茶道溯武夷》的畫(huà)面將這種動(dòng)力追溯至每一個(gè)人物的形體造型——顯現(xiàn)于這些人物的制茶、論價(jià)、過(guò)秤、挑擔(dān)、撐船乃至噓寒問(wèn)暖、談天說(shuō)地。這時(shí),青山綠水之間的風(fēng)俗畫(huà)與漫長(zhǎng)的歷史形成有機(jī)的銜接,二者之間的呼應(yīng)甚至決定了畫(huà)面色彩的選擇。張永海的創(chuàng)作札記提到,為了轉(zhuǎn)述歷史的厚重之感,曾經(jīng)傾向使用純墨色構(gòu)圖。然而,丹山碧水,春茶漫坡,古人難道就沒(méi)有絢爛的風(fēng)光?他改變了主意,以藍(lán)、綠、紫為基調(diào),輔以橙、褐、黃等?色。這時(shí),《萬(wàn)里茶道溯武夷》不僅是再現(xiàn)歷史,而且強(qiáng)調(diào)了交織在歷史之間的春色。

原文刊發(fā)于《中國(guó)藝術(shù)報(bào)》2024年1月15日

作者系當(dāng)代著名學(xué)者、作家,福建省政協(xié)原副主席,福建省社會(huì)科學(xué)院原院長(zhǎng),福建省文聯(lián)原主席