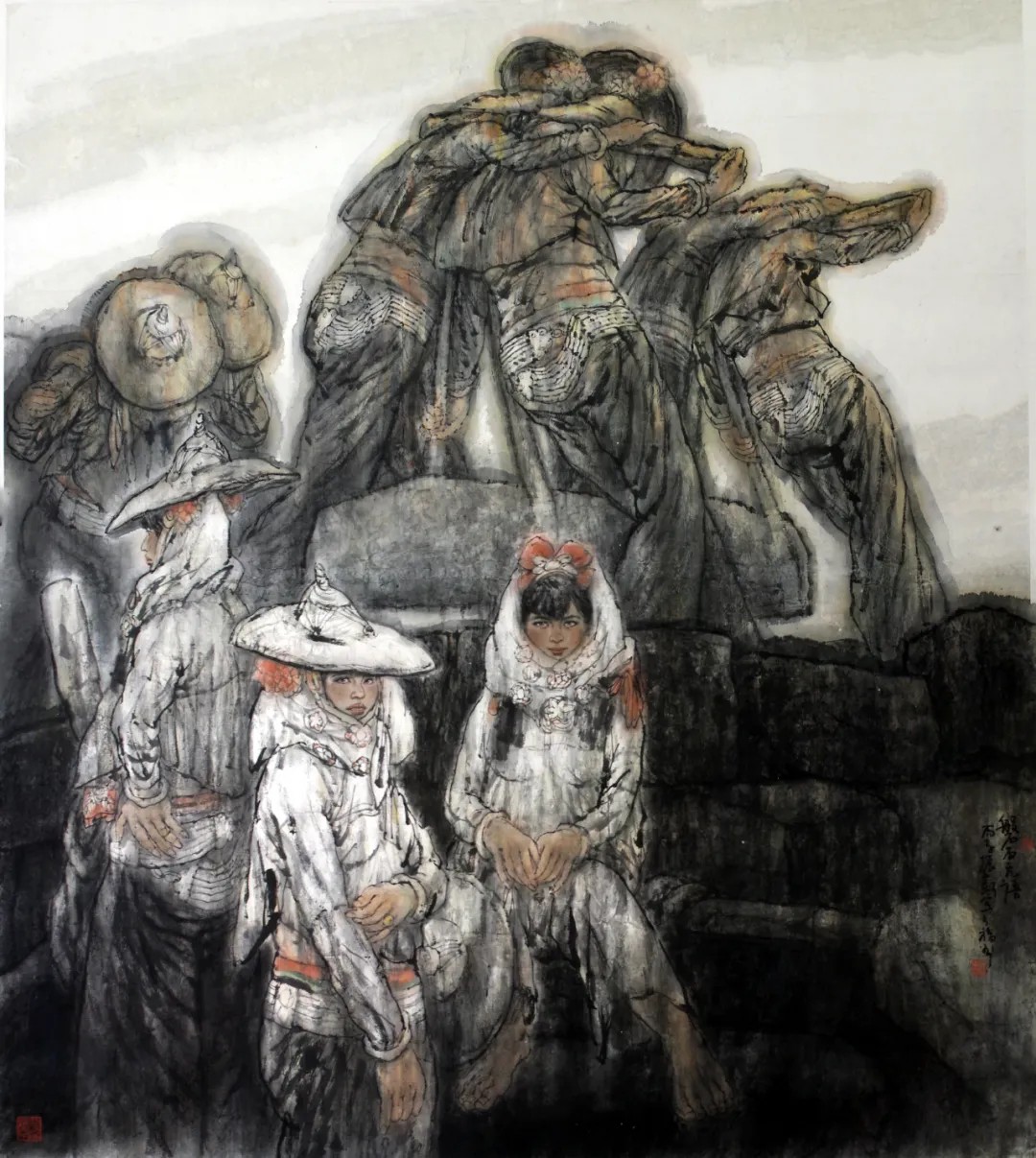

《磐石無語》翁振新

新時代以來,美術創作呈現蓬勃向上的生態面貌。作為中國藝術的一個核心范疇,美術創作與中國傳統文化思想、哲學和審美觀念共屬血脈相承的有機體,是一個橫亙于當下的重要課題。與之同時,在本體規律、塑造精神、境界拓新、價值引導和審美啟迪等不同維度之下,匯聚成美術創作獨特的價值體系和語言路向。在新時代文化語境之下,我們必須進一步思考美術創作的基本范疇、基本特征,辨析話語建構的基本內涵與特質,探索與時代需求相契合的審美創造路徑。

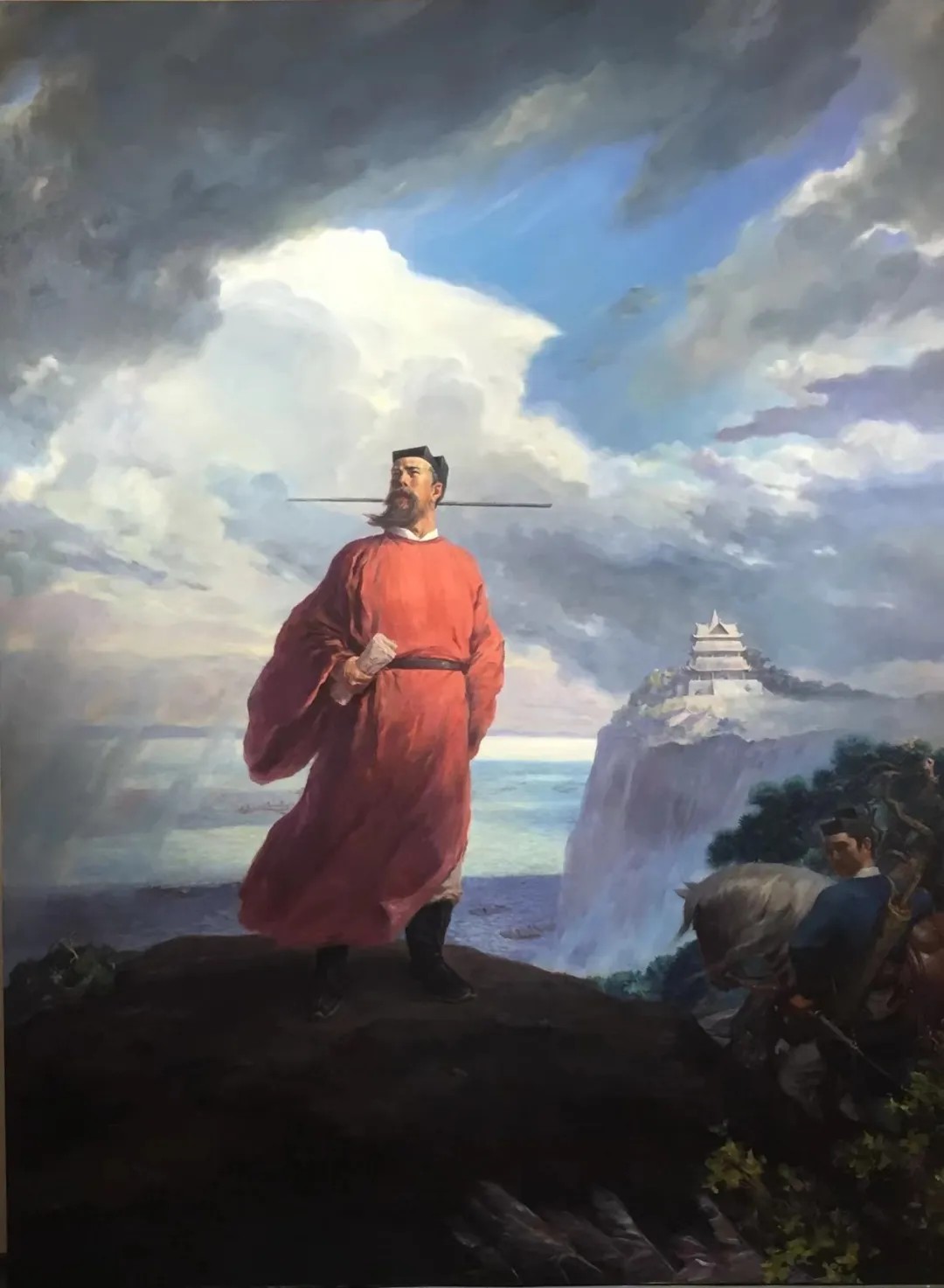

《隆慶開海》張明超

《范仲淹〈岳陽樓記〉》徐里 李曉偉 李豫閩

一、言志緣情:美術創作的本體性

在中國古代的藝術理論中,所謂“言志”即通過藝術表達作者的思想、主張和意見,“緣情”即抒發作者的感情,兩者之間既相互區別,又相互聯系、相輔而行,共同形成了中華民族獨具特色的藝術創作動因論的核心要素。《毛詩序》作為漢代毛萇所授《詩經》中的一篇詩學理論文章,開篇談到“詩者,志所之也。在心為志,發言為詩。情動于中而行于言,言之不足故嗟嘆之,嗟嘆之不足故永歌之,永歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也”。每個人內心情感的抒發程度不同,表現出來的藝術形式也不同,這些藝術形式是人心、志、情、言的統一體。韓愈在《送高閑上人序》中提到張旭的草書“喜怒窘窮,憂悲愉佚,怨恨思慕,酣醉無聊不平,有動于心,必于草書焉發之”,這是創作者情動于中而發于外的“言志”之一種。又如元代畫家倪瓚談論自己的作品時說:“仆之所謂畫者,不過逸筆草草,不求形似,聊以自娛耳。”又論畫竹:“余畫竹聊以寫胸中逸氣耳……”主張繪畫是“抒情”,以此作為作畫的動因。可以說,在美術創作中“言志”與“緣情”并重,又和而不同,這種創作動因綿延于當下,不斷地在美術的本體性語言的現代化進程中融合發展。

福建在全國文化和文藝格局中是一個獨特的地域性存在。閩文化豐富多元,兼容并蓄,既保有厚重博大的中原文化,又承續了東南傳統的閩越文化,融匯勇猛果敢的海洋文化。這些文化以主體精神在場的形式,為新時代區域性美術創作的本體性語言與本體精神的提煉、輸出提供了豐厚的文化滋養。因此,歷代閩籍書畫家的作品常呈現獨樹一幟的風格。自宋代開始名家輩出,如惠崇、鄭思肖等均開創一派之貌,成為中國書畫史的重要節點。明代以來,“閩派”書畫正式在全國范圍內形成群體性影響,黃道周、張瑞圖、李在、吳彬、曾鯨等人領一時之先。清代如上官周、黃慎、華喦、伊秉綬的聲名鵲起使“閩派”書畫再度成為全國的亮點。值得注意的是,“閩派”書畫傳統及其文化脈絡延展至今,無論是近現代“閩派”書畫的代表人物謝琯樵、李霞、李耕、沈耀初、謝投八、胡一川、沈福文、吳忠翰、陳子奮、鄭乃珖、林子白、宋省予、謝意佳、楊啟輿、林以友、高一呼等所追求,還是當代提出的“新閩派”觀點,皆是為實現將深挖傳統文化精神和追求當代藝術審美結合起來的目的,成為打造福建文藝高峰的豐厚資源。

當前,福建省推出的一系列專業性展覽如“八閩丹青——福建省美術書法雙年展”“意之大者——福建省寫意畫大展、福建省花鳥畫大展、福建省白描藝術大展”“閩人智慧·侯官精神——侯官文化主題美術與書法展”等,經過多年打造已成為省內外具有影響力的作品展示平臺,在展現閩地歷史意蘊、精神特質方面積累了寶貴經驗。這些具有專題性、持續性和地域性的書畫大展在具有福建地域特色的美術創作話語體系、學術體系建設方面發揮著重要作用,并已成為當下全國書畫展覽體系的重要構成,成為傳承地域文化、打造文藝高峰的有效探索。

《人民好干部谷文昌》李豫閩 王裕亮 李旭東

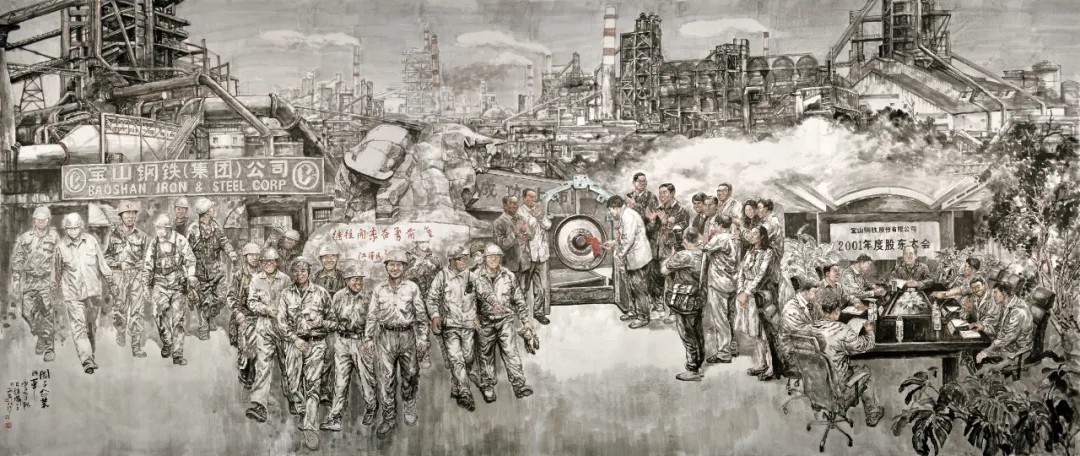

《國有企業改革》趙勝利

二、圖以載道:話語建構的敘事性

圖像敘事傳統具有悠久的歷史,最早可追溯至漢代的畫像石、畫像磚。隨著歷史的變遷,在不同的時期美術的敘事性意涵隨之變化。西晉文學家陸機曾說:“宣物莫大于言,存形莫善于畫。”提出了繪畫與形之間的聯系,肯定了繪畫的文獻價值。無論是遠古的巖畫,還是青銅器上的紋飾、帛畫繒書上的神獸,皆以圖畫的方式記載了早期人類社會的生活景象與精神追求。王伯敏在《中國繪畫通史》中道:“一卷優秀的風俗畫,可以讓幾世紀后的觀眾儼如置身于那個時代的市井中。”指出古代風俗畫本身具有敘事性特征,能夠客觀反映當時社會的自然風光、社會風貌與人文景觀,具有重要的歷史學價值和社會學意義。宋代是文人畫興起和繁榮的時期,宋代山水畫中所呈現的敘事情節,既有生活場景描繪上的精妙入微和鮮活,亦有敘事情境的隱性表達,使得敘事隱含在畫作中的時間變幻和多重情節的情境之下,開創了山水畫新的表現空間。至明晚期,伴隨多種類藝術傳播媒介的發展,敘事性繪畫進入多形式發展的階段。敘事性整體貫穿于中國書畫體系之中,既承載了中華民族文化的基因,也塑造、開拓了書畫的表現空間和內在意涵。

“圖以載道”是美術創作的本質之一,意為通過圖像來傳播一定的思想,闡明道理。而美術創作中的話語建構則與“圖以載道”內在相對應,其基本路徑為用美術作品講好中國故事,傳達中國氣象、中國精神。

“圖以載道”對當下福建畫家而言,有兩個層面要求。一方面,用美術作品講好中國故事,應把握好個體、民族與國家之間的關系,站在歷史真實、藝術性與時代性高度融合點之間。另一方面,用美術作品講好福建故事,在創作核心上應以主旋律作品創作邏輯為共性,在表現題材上提煉能代表新時代變革和地域性精神的現實主義題材,在創作方式上深入生活,扎根人民,高于生活,提煉生活,這是通過美術作品講好福建故事的內在邏輯和基本方法。

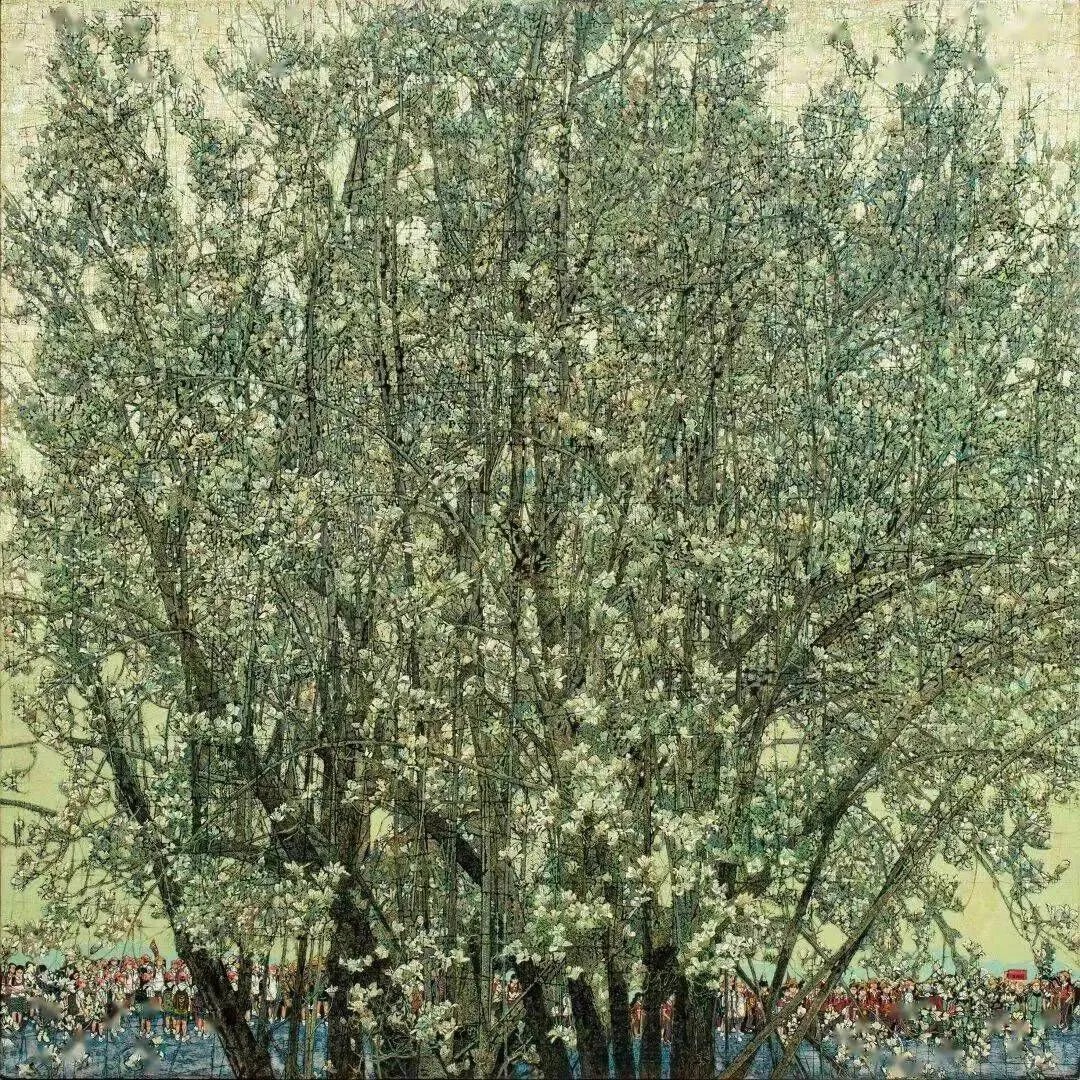

具體而言,如翁振新曾獲首屆中國人物畫展覽最高獎的國畫作品《磐石無語》。作者將中國文化中獨具個性形象的“惠安女”作為美術創作中的隱喻媒介,并在寫實與象征相結合的形式意蘊中,傳達凝重端肅的氛圍,在史詩性的圖像中發掘閩海意蘊和厚重的人文精神。王來文在白描繪畫體系中,通過汲取閩地傳統,創研新畫法和新筆質,著力通過“觀”故鄉風物實現“物我”融合,追求空靈意趣、詩意韻致和學術哲思,倡導“以線為骨”“素以為絢”的美學觀。此外,在過去的數年時間里,福建美術界誕生了一批優秀的主題性作品,入選“中華文明五千年美術創作工程”“不忘初心繼續前進——慶祝中國共產黨成立100 周年大型美術創作工程”等國家級重大主題性美術創作工程。例如《宋慈〈洗冤集錄〉》(作者王耀偉、孫志純、丁錚)、《隆慶開海》(作者張明超)、《范仲淹〈岳陽樓記〉》(作者徐里、李曉偉、李豫閩)、《人民好干部谷文昌》(作者李豫閩、王裕亮、李旭東)、《國有企業改革》(作者趙勝利)、《時代楷模孫麗美》(作者郭東健、林錦春)、《全國優秀縣委書記——廖俊波》(作者張永海、趙勝利、文亞坤)、《繡紅旗》(作者盧志強)、《破冰之旅——胡錦濤會見連戰》(作者王裕亮)、《科學技術是第一生產力》(作者翁志承)等一大批主題創作。在傳承中華民族美學精神、堅定民族國家立場的同時,在主題表現上關切現實,表現出以人民為中心的生活圖景和時代精神,讓豐富多樣、生機盎然的生活圖景成了“畫中事”,共同彰顯了新時期福建形象的時代精神、文化內涵與多元風貌,這些作品以圖載道,以圖傳聲,成為講好“中國故事”的優秀范本。

《繡紅旗》盧志強

《科學技術是第一生產力》翁志承

三、美以育人:審美創造的價值性

中國先秦的藝術理論著作《樂記》提出了“樂者,樂也”的主張,解釋了藝術能夠給人帶來精神愉悅和審美享受,具有娛樂的功能及寓教于樂的特點。南朝劉宋的宗炳在中國最早的一篇山水畫專論《畫山水序》中提到“閑居理氣,拂觴鳴琴,披圖幽對,坐究四荒。不違天勵之叢,獨應無人之野。峰岫峣嶷,云林森渺,圣賢映于絕代,萬趣融其神思。余復何為哉?暢神而已。神之所暢,孰有先焉”,提出了“暢神”之說,意指人們在對山水的應會感神的過程中能夠獲得精神層面的愉悅,進一步闡發了山水畫的精神性價值。暢神娛人說作為古代關于創作動因的主要理論之一,揭示了藝術創作的獨立價值即審美,其中包含自娛和娛人。這種創作觀引導藝術家通過藝術獲得精神的自由解放和愉悅,繼而在藝術表現內容、語言形態和技法思維方面不斷開拓創新。

可以說,暢神娛人說既是對藝術創作動因的理論性總結,也是對創作心理、創作行為的主動性探求,由此審美創造的作用和價值不斷被強化。審美創造即以美育人,其核心是以人民為中心的創作導向,通過藝術家創造美術精品力作,達到以美育人的目的。

對新時代美術創作而言,一方面人民是創作者作品中的表現對象,是“畫中人”,是創作者運用真情實感所塑造出來的有血有肉有溫度的人民形象;另一方面人民作為歷史的創造者和見證者,亦是美術作品的“欣賞者”和“批評家”。在近四屆五年一屆的全國美展獲獎的福建地區作品中,如湯志義《漁舟飄至》、蘇國偉《艷冬》、饒碧鳳《殤》、張玉惠《織情敘意》與《盛世花開》、黃建坤與林智勛合作《舊時光》、熊禮斌《草原上的人們》等諸多優秀作品之所以能脫穎而出并贏得廣泛贊譽,根本原因就在于創作者將人民放在作品定位的核心,及時回應了新時代人民的精神文化需求。面對這樣的作品,人們可以依據自身的背景、經驗、知識基礎和個性特征,自如無礙地形成對美術作品的解讀。這些作品一定程度上體現了“人民性”的開放性、多元性和生成性特點。

《漁舟飄至》湯志義

《盛世花開》張玉惠

此外,美術創作以獨特的視覺文化形態承載著教化育人的重要功能。魏晉南北朝時期,謝赫提出繪畫的社會功能為“明勸戒,著升沈,千載寂寥,披圖可鑒”,唐代張彥遠更是進一步指出畫有“成教化,助人倫,與六籍同功”之效,這些都為中國書畫的教化功能提供了理論基礎。在今天新時代開放多元的語境之下,圍繞著構建“大美育”格局的目標,堅持以浸潤為目標和路徑,在美的供給上應積極創造與加強感知,在美的教育和傳播之中,應形成自覺追求和理想情懷。福建省文學藝術界聯合會在全國率先推出文藝英才計劃、王來文白描精研班,福建省畫院、福州畫院相繼推出公益性質的中國畫研修班,省內各高校承擔的國家藝術基金人才的培養項目,著力于青年美術創作人才的培養和梯隊建設,為繁榮福建省文藝發展事業不斷輸送新鮮血液,注入新的活力。

新時代美術創作在話語建構的敘事性上出現了新的釋讀與擴展,在審美創造的價值性上呈現外延與拓展。圖以載道、美以育人成了新時代美術創作的新命題。在此基礎之上,藝術家們更應守穩初心,追遠履新,以“大歷史觀”將表現對象置于歷史文化長河之中,以“寬視野”將表現意涵融于時空交織之間,從時代之變中提煉主題、萃取題材,引領區域美術文脈傳承,同時提升有關美術創作的學術命題、學術思想和學術話語的能力與水平,在創作和傳播場域的雙向、通暢的流動中,提供一條新的當下美術創作的實踐轉向思考的路徑,進而不斷提升“閩派”特色美術作品的影響力,踐行創造性轉化和創新性發展理念,奏響福建美術事業繁榮發展、美美與共的樂章,以美術創作實踐及其理論研究助力打造福建文藝高峰。

羅禮平

福建師范大學美術學院院長、教授、博導;教育部普通高校美術學類教指委委員;中國美術家協會會員、中國文藝評論家協會會員;福建省美協理論委員會主任、福建省文藝評論家協會副主席。