東南網(wǎng)1月17日報(bào)道(傅心婕)在歷史悠久的福州三坊七巷,各式各樣的藝術(shù)品散落其間,“爭奇斗艷”。三坊七巷作為福州的文化瑰寶,向世人展示著城市的獨(dú)特魅力與文化底蘊(yùn)。而壽山石,便是這響亮的文化名片之一。近日,記者走進(jìn)福建省雕刻藝術(shù)家協(xié)會常務(wù)副會長、金石藝術(shù)家張壽強(qiáng)(以下稱:石強(qiáng))的工作室,聆聽他與壽山石“金石藝術(shù)”的不解之緣。

薄意精雕 石韻新生

走進(jìn)石強(qiáng)的工作室——壽寶齋,映入眼簾的是琳瑯滿目的芙蓉石、高山石、花坑石等壽山石薄意作品,也不乏各具特色的印章小品。這些作品線條流暢,刀法細(xì)膩,意境深遠(yuǎn),讓人嘆為觀止。其中,壽山石薄意作品《岳陽樓記》尤為引人注目。

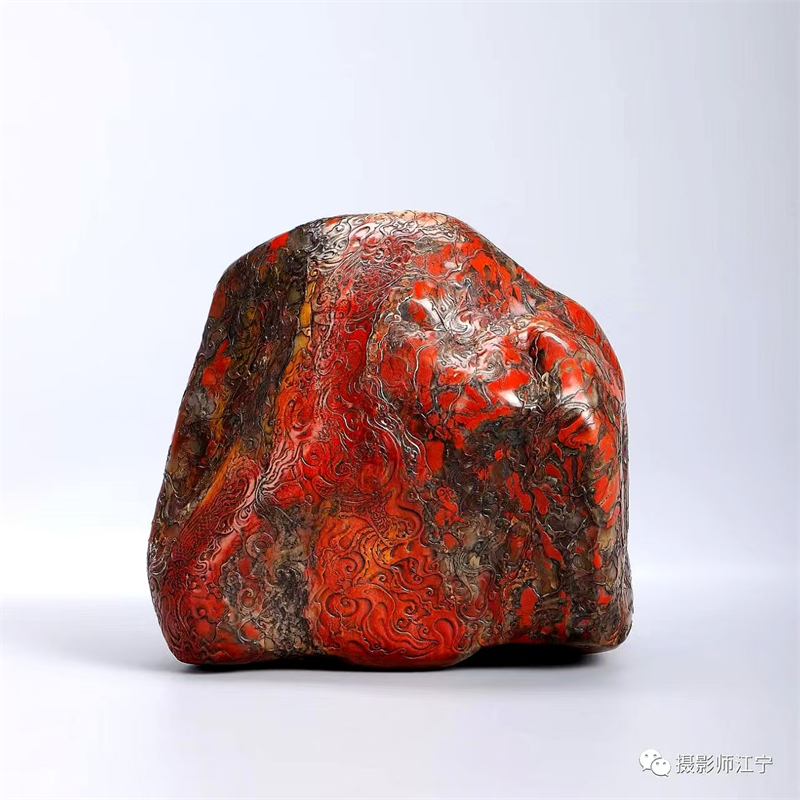

《岳陽樓記》壽山花坑石

在這件以福州特有的“花坑”壽山石為載體的藝術(shù)作品中,范仲淹的形象佇立于山林之間,目光深邃,仿佛正凝視著遠(yuǎn)方的天際。作品后方則鐫刻著“先天下之憂而憂”等《岳陽樓記》的精華片段。人物的神態(tài)與篆刻的刀法巧妙融合于一體,剛?cè)岵?jì),在呈現(xiàn)自然界的晦明變化之余,展示著范仲淹的濟(jì)世情懷。

與傳統(tǒng)壽山石薄意不同的是,石強(qiáng)將國畫、書法技藝與壽山石雕刻相結(jié)合,賦予了壽山石薄意作品獨(dú)特的藝術(shù)表現(xiàn)張力。“有了國畫、書法等藝術(shù)技藝的加持,壽山石雕刻便不止是工藝美術(shù)作品,而是一件藝術(shù)品,更具感染力與神韻。而一件好的壽山石薄意藝術(shù)品,與國畫一樣,要講求整體結(jié)構(gòu)、構(gòu)圖和布局。”石強(qiáng)介紹道。

產(chǎn)自福州的壽山石品類多樣,如田黃石、芙蓉石等,其出眾的質(zhì)地、天然俏色和肌理為壽山石薄意創(chuàng)作提供了良好的載體。石強(qiáng)在長期的創(chuàng)作實(shí)踐中,吸取了古秦漢、北魏、唐宋時(shí)代精美的圓雕、浮雕、透雕石刻工藝等精典元素,并以其獨(dú)特筆墨語言融入斑斕色彩的壽山石之中,在寫意墨章與壽山石清潤色彩的交織中,煙鬟翠黛,斂容而退,洗盡塵滓。他的作品常常能讓人感受到一種古雅清幽、玄淡的詩性特質(zhì),同時(shí)又凸顯了現(xiàn)代清穆高華的視覺審美訴求。

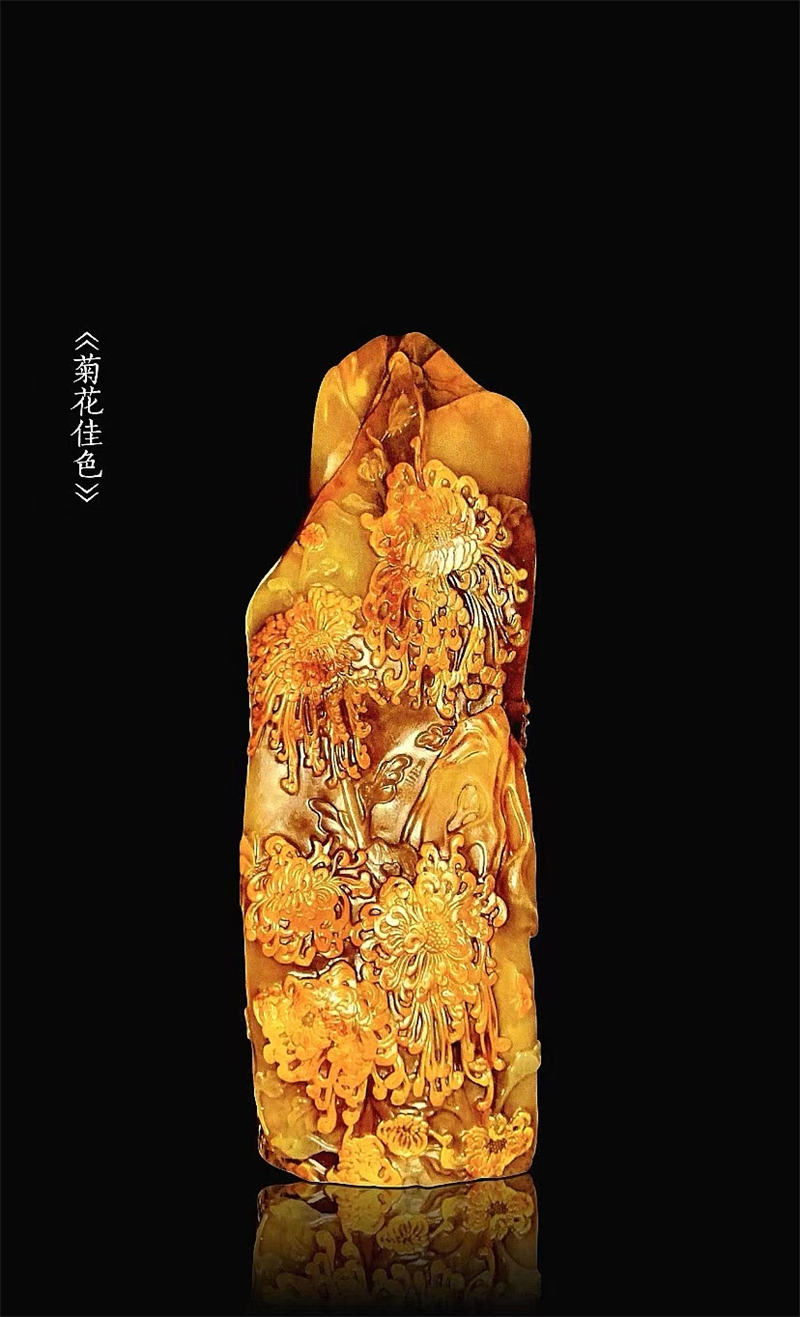

《秋菊佳色》壽山黃皮鱟箕田石

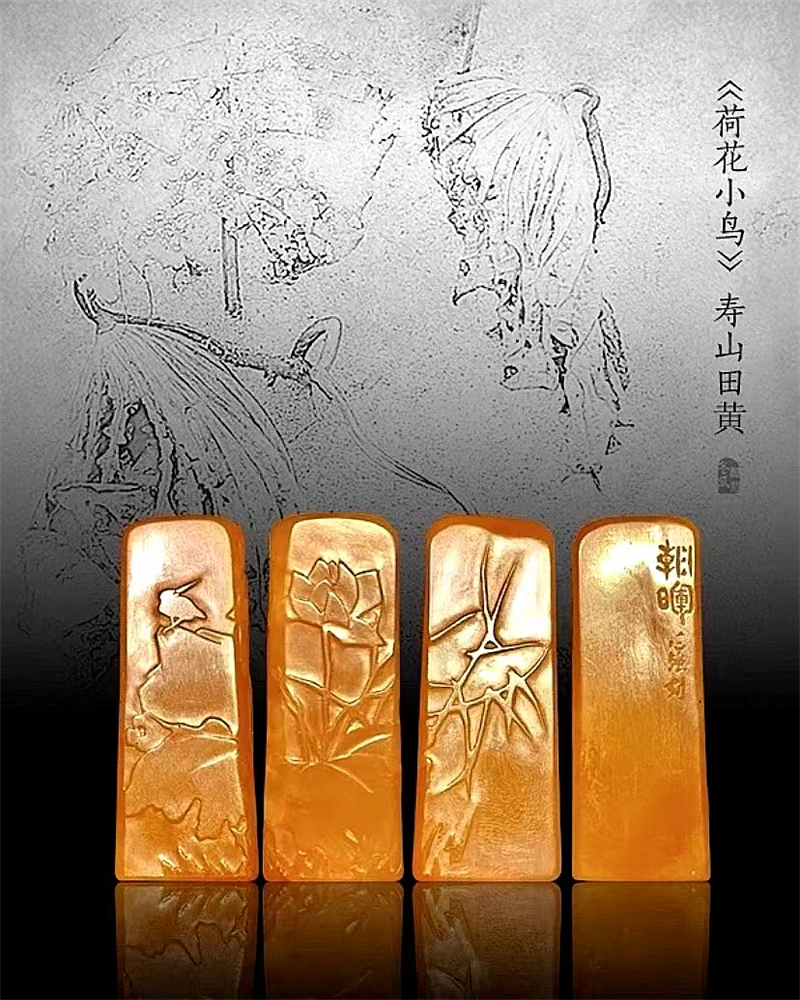

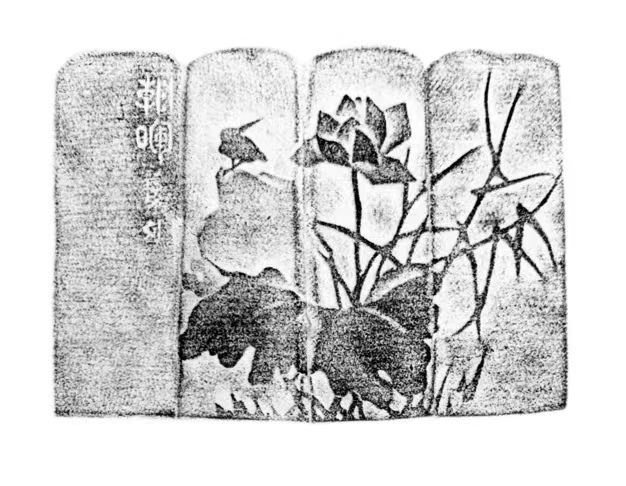

《荷花小鳥》壽山田黃石

篆刻生暉 金石鑄魂

如果說薄意在壽山石上織就了意境深遠(yuǎn)的畫面,那么篆刻便是其中錦上添花的一筆。

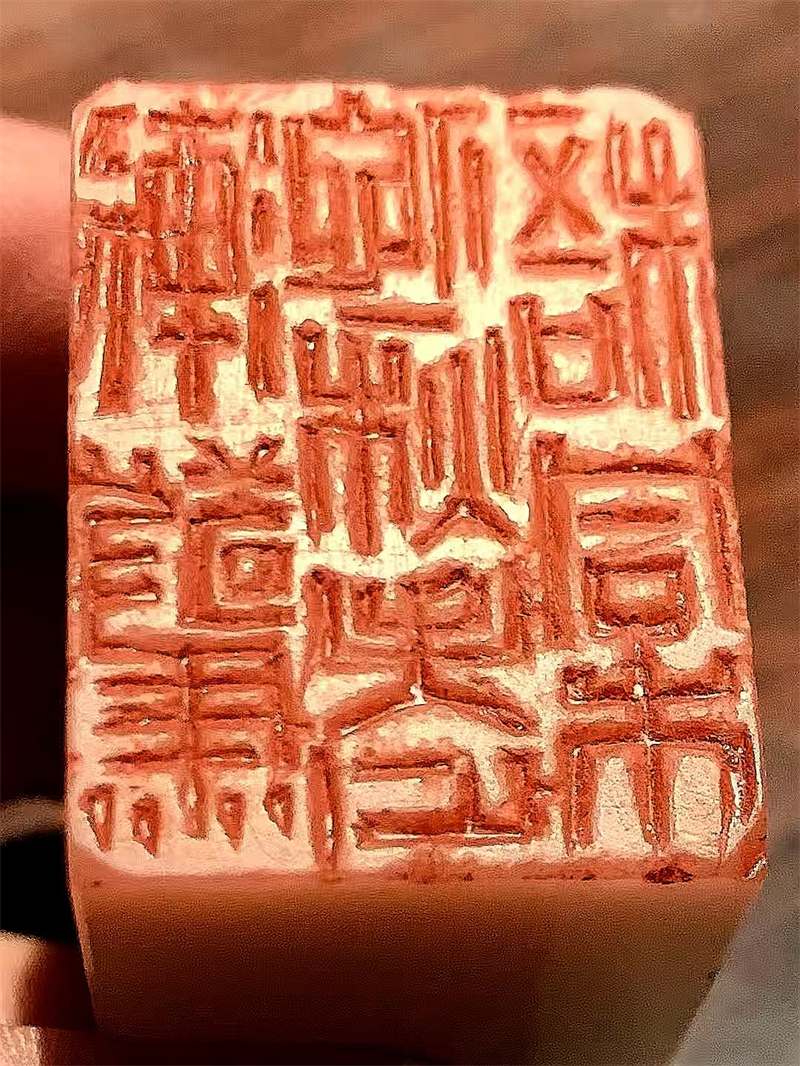

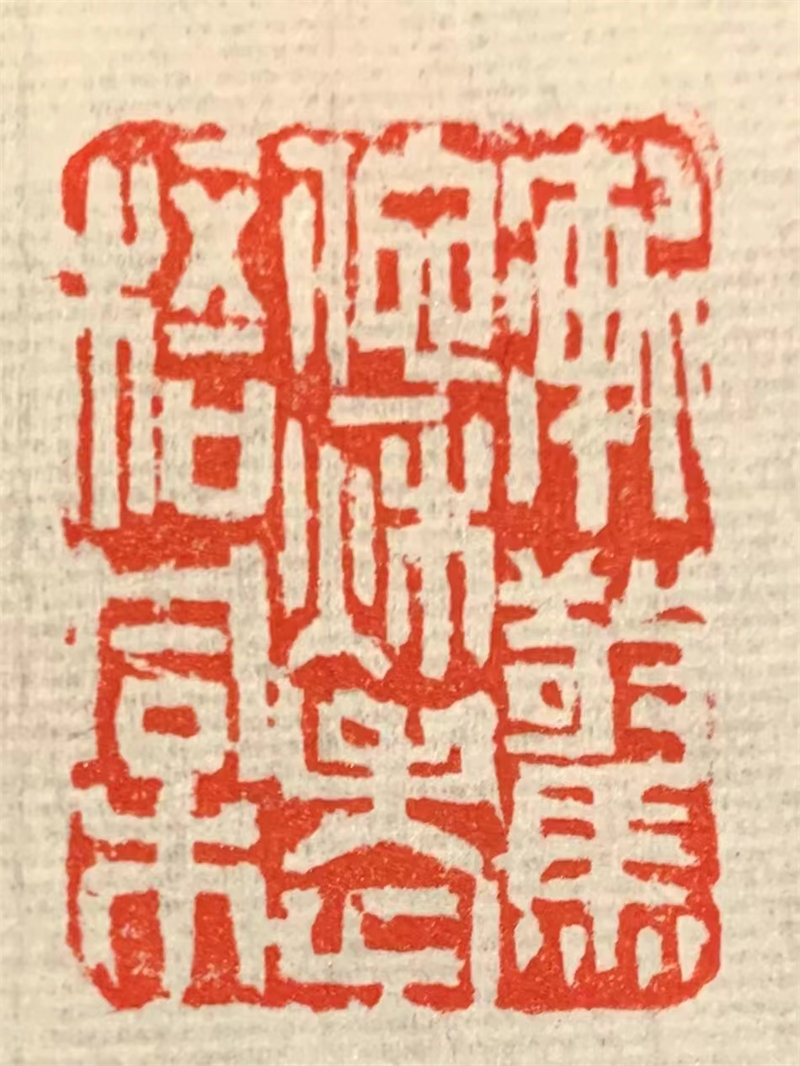

從甲骨文到小篆,石強(qiáng)的篆刻作品中不乏各式篆體、古璽印、秦漢印等經(jīng)典元素的運(yùn)用。“篆書令篆刻作品平添了一份老辣古拙的味道。”石強(qiáng)對篆書有著深入的研究,對大篆“無為”二字更是情有獨(dú)鐘。“無為而無不為”,這份理解也根植于他的篆刻作品之中。正是在當(dāng)代雕刻作品中,融匯運(yùn)用刀法、章法和篆法,令他的作品既有古意之韻味,也不失時(shí)代感。

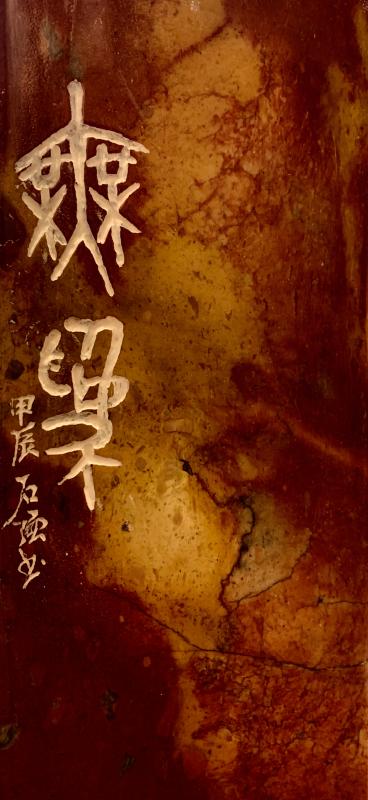

無為(大篆)壽山石刻

“任何藝術(shù)形成的創(chuàng)新都離不開對傳統(tǒng)的深入學(xué)習(xí)。”石強(qiáng)言道,“金石”篆刻藝術(shù)屬于金石文化的門類之一,有著很深的學(xué)問,“金文”的歷史可追溯至商代,而“石”正是用于篆刻的壽山石。龍紋圓雕的雄渾、浮雕的細(xì)膩、秦漢碑刻的古樸、摩崖石刻的蒼勁……這些豐富多彩的文化內(nèi)涵,為石強(qiáng)的藝術(shù)創(chuàng)作注入了靈魂與精髓。

印文:漸驚他秋老梧桐

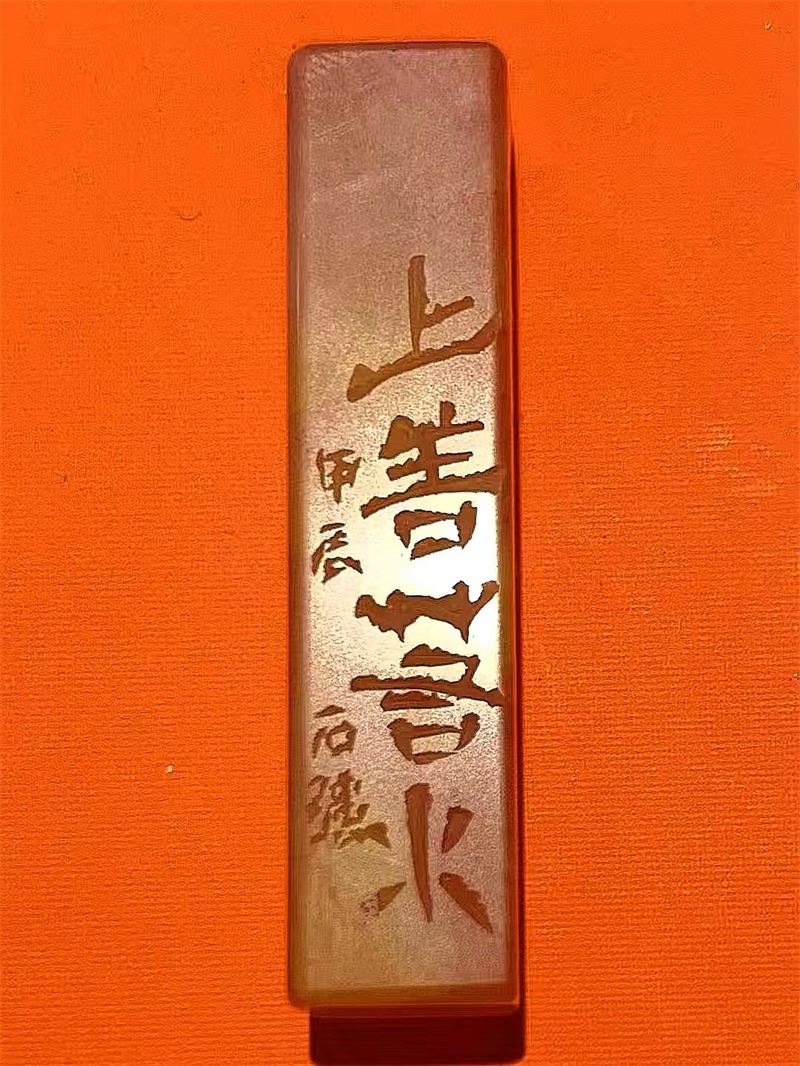

在石強(qiáng)看來,篆刻并非簡單的刀石交鋒,而是心與物、情與景的交融,是藝術(shù)家內(nèi)心情感的真實(shí)流露與抒發(fā)。因此,他在繼承傳統(tǒng)篆刻藝術(shù)的基礎(chǔ)上,不斷融入自己的個(gè)性和創(chuàng)新元素,將對金石文化的深刻理解融入其中,他的金石篆書作品剛?cè)嵯酀?jì)、神韻飄逸,或古樸典雅,或大氣磅礡,形成了自己獨(dú)特的拙樸書風(fēng)與篆刻風(fēng)格。

上善若水(壽山石篆刻)

藝術(shù)架橋 文化交融

不論是書法、國畫,還是薄意、篆刻,石強(qiáng)的作品中都深深融入了傳統(tǒng)文化的精髓。他憑借著藝術(shù)化的表達(dá)方式,展現(xiàn)了中國傳統(tǒng)文化的獨(dú)特魅力,更以投身公益、推廣金石漢印文化為己任,將福州壽山石技藝推向更廣闊的舞臺。

2024年11月15日,在上海中國現(xiàn)代國之寶藝術(shù)館內(nèi),一場跨越國界的文化藝術(shù)交流盛會悄然上演。德國第十任總統(tǒng)克里斯蒂安·武爾夫與石強(qiáng)進(jìn)行了親切交流。在此次交流中,石強(qiáng)將自己精心創(chuàng)作的壽山石作品《秋山行旅圖》及篆刻印文《福》贈(zèng)予武爾夫先生,進(jìn)一步促進(jìn)了金石漢印文化的國際傳播與交流。

“此前,我的篆刻作品名章也有幸被馬來西亞第九任總理伊斯梅爾·薩布里收藏。我很樂意參與國內(nèi)外藝術(shù)展覽和文化交流活動(dòng),通過活動(dòng)能夠?qū)⒏V輭凵绞茝V出去,讓更多的人了解和喜愛這門藝術(shù)。”石強(qiáng)認(rèn)為,藝術(shù)作為橋梁和紐帶,能夠促進(jìn)文化交流與傳承,推動(dòng)文化的繁榮發(fā)展。

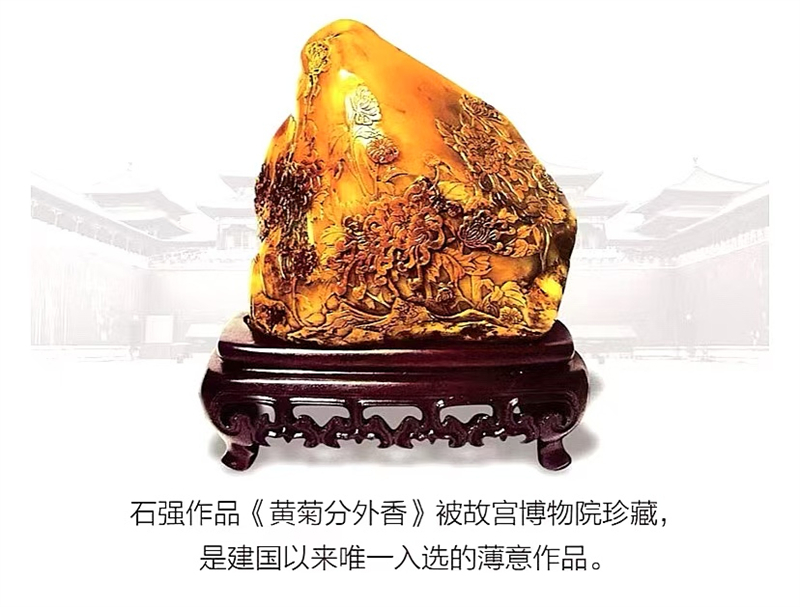

早在2009年,石強(qiáng)的金石薄意作品《黃菊分外香》便有幸被北京故宮博物院收藏。這部作品體現(xiàn)了石強(qiáng)在金石薄意上的深厚造詣,也是新中國成立以來第一件被故宮珍藏的壽山石薄意作品,推動(dòng)了壽山石薄意技藝在國內(nèi)外的傳播與發(fā)展。

《黃菊分外香》壽山黃皮鱟箕田石

此后,石強(qiáng)先生的藝術(shù)之路高歌猛進(jìn)。2013年北京秋拍其壽山石薄意作品《東方韻中國龍》1610萬成交,該作品單克成交價(jià)達(dá)1.5萬元,創(chuàng)造了壽山石大紅袍石新的成交紀(jì)錄;2015年北京瀚海春拍,石強(qiáng)金石作品壽山石大紅袍《漢龍神韻》以195.5萬元成交;2019年,他的大紅袍石篆刻作品《流芳千古》被江西大余牡丹亭博物館收入囊中,成為該博物館的重要藏品,證明了其作品的收藏價(jià)值和文化意義。

回首自己的藝術(shù)生涯,石強(qiáng)感慨道:藝術(shù)是一條永無止境的道路,唯有汲古開今,方能迎來萬千氣象。

《九九歸一·中國夢》壽山大紅袍

《王者歸來》壽山大紅袍石

《梅花小鳥》壽山黃巢凍石

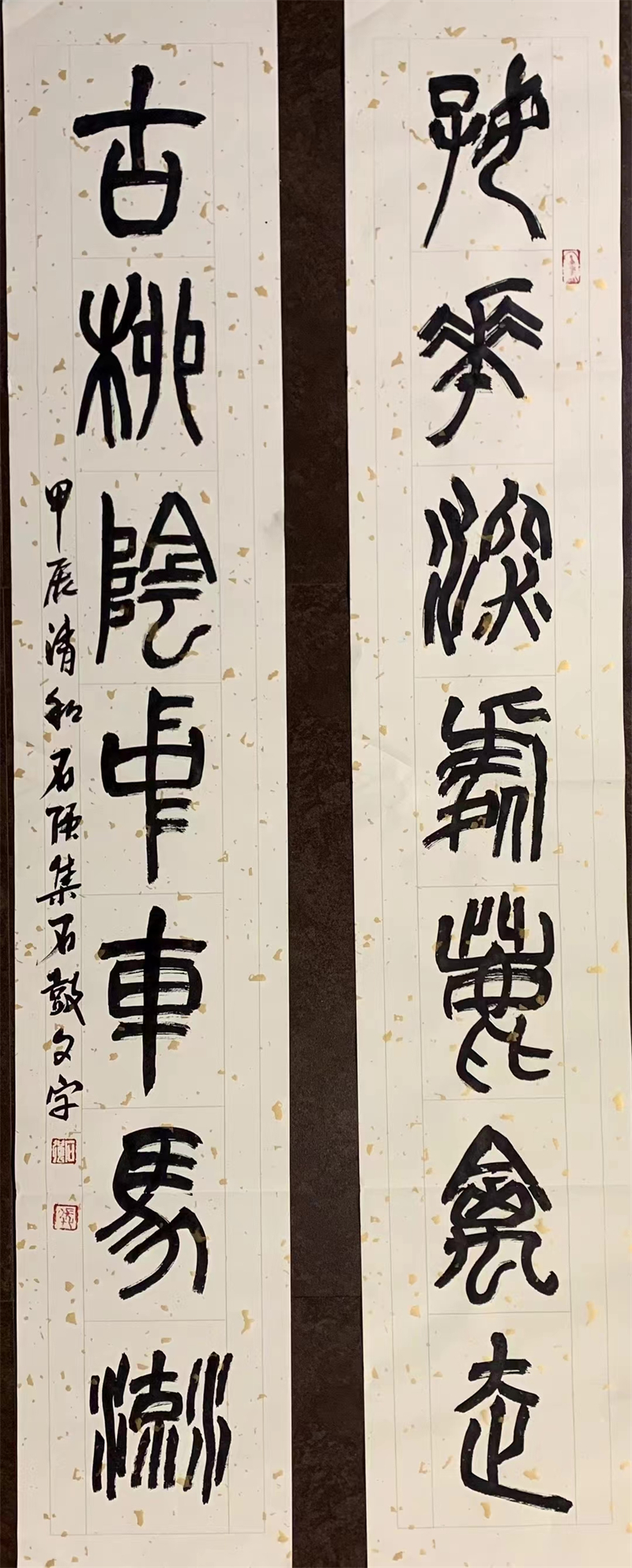

好花深處鹿禽走,古柳陰中車馬流。(石鼓文)

【人物名片】

張壽強(qiáng),字石強(qiáng),民盟盟員,我省金石藝術(shù)家,雕刻藝術(shù)家,福建理工大學(xué)客座教授,福建省雕刻藝術(shù)家協(xié)會常務(wù)副會長,漢石印社社長。

(本文圖片均由受訪者提供)