圖以述理 文以見史:福建漆藝的道與技

——評鄭鑫《圖說福建漆藝》

文 \ 朱荔婷、羅禮平

本文刊發于《中國生漆》2024年第4期

摘 要:由鄭鑫教授主編的《圖說福建漆藝》是一部學術性、可讀性、通俗性三者兼具的科普力作,無論是其結構布局勾勒了福建漆藝文脈的藝術版圖,還是漆文化研究的目次框架、生動通俗且豐富可觀的漆藝圖繪,皆以漆藝歷史與理論的知識和方法為基礎,梳理福建漆藝發展線索,普及漆藝知識,與時俱進,呈現了福建漆技藝與漆文脈共同體的學理之思和因應之道,將讀者帶到了一個知識共振和心靈共鳴的福建漆藝世界。

關鍵詞:福建漆藝;漆文化;《圖說福建漆藝》; 鄭鑫

鄭鑫生長于福州漆藝世家,其父親鄭益坤先生師承漆藝家李芝卿、高秀泉,花鳥畫家陳子奮,書法家潘主蘭, 是第一批國家級非物質文化遺產項目———福州脫胎漆器髹飾技藝國家級傳承人、中國工藝美術大師、亞太工藝美術大師,獲中國工藝美術終身成就獎、福建省藝術成就獎(美術)。鄭鑫就讀于福建師范大學美術學院(原美術系)期間,正值父親鄭益坤先生于同校執教漆畫課程,深厚家學傳承浸潤于高等院校系統的美術教育體系中。家風熏陶、家學傳承成為了滋養漆藝術生命的本源,也造就了鄭鑫教授身上自信和敬業的藝術品格。他長期在具有深厚漆文化底蘊的閩江學院美術學院(原福州工藝美術學校)從事漆藝教學、創作和研究工作,并曾擔任閩江學院美術學院院長,擁有長達十多年的教學管理經驗。在深受傳統漆藝滋養的同時,也將新時代美術教育理念融于漆藝之中,幾十年如一日深耕漆藝。他探古索今,潛心漆藝,研習傳統,探尋漆藝術的工藝和表現形式;深入生活,扎根人民,表現漆藝中深厚的人文情懷和藝術精神;勤于實踐,勇于創新,感悟漆文化的審美內核和藝術精髓;善于思考,探索不止,深入研究福建漆文脈的生成和演變。

一、思辨視角下的“史”、“論”和“評”

《圖說福建漆藝》將客觀的“史”、有效的“論”和專業的“評”之間生成互識、互證、互補的共生態,在思辨視角的坐標中進行福建漆文化的學理探究。該讀物呈現了作者對漆藝文化的細膩觀察與思考,并在“史”、“論”、“評”的交織中蘊含敘事對話的特質。作者的思辨筆鋒主要落置于“時光的漆藝”的版塊之中,圍繞福建漆藝的特質、發展歷史及現實狀況,做了深入生動的敘事。鉤沉歷史,觀照現實,站在學術的前沿,通過敘議結合、深入淺出的寫作方式,以舒展而又充滿思辨的語言娓娓道來,形成自成一體的學術研判,并注重漆文化知識的可讀性和傳播力。作者的思想步履立足福建漆文化,對漆的歷史、典故的探討在“史”、“論”和“評”中帶著學者的謙遜和開放的姿態,既確保了知識的準確性和豐富性,也不斷啟示大眾對漆文化有深度的審美和引發趣味性,亦流露出自身對漆文化的深切感悟。

從微觀層面看,在“華夏漆藝溯源”一節中,作者既有對福建漆藝發展歷程的細膩描摹,也有對福建漆藝演進過程完整性、系統性層面的深度探索、思考與完善。作者在華夏文明的歷史大背景中探尋福建漆藝的坐標,回顧福建漆藝與中原腹地、海外諸國多層次的交流互動;在“福建漆藝曙光初現”一節中,談福州閩侯莊邊山楚墓中的漆器殘跡、朱彩漆皮,將福建漆藝上溯到戰國中期。在“福建漆藝初興” 一節中,談唐代纻胎漆像,以及與之相關的貼箔工藝、金漆工藝、佛妝工藝。在“福建漆藝發展”一節中,談宋代福建漆器的裝飾手法———素髹、描金、金漆、戧金銀、薄螺鈿、福犀等。在“福建漆器的繁榮”一節中,談明代發明印錦;清代發明仿洋漆、脫胎漆器、薄料等。此外,技術創新使福州成為中國近現代漆器產業重鎮的歷史地位。總的來說,本章進一步理清了漆藝發展的脈絡和演進規律,通過有機地整合,形塑出福建漆藝的整體面貌。

在“福建現代漆藝”一章中,作者談福建漆藝家李芝卿、沈福文、雷圭元等在中國現代漆畫誕生中所起到的先鋒作用。 此外提及現代漆藝與公共空間———漆壁畫、漆屏風、漆塑的特點,并特別講述了福建漆藝家多次承接人民大會堂福建廳、臺灣廳裝飾任務,如 20 世紀 60 年代李芝卿先生漆畫大屏風《武夷夕照》,80 年代以后福建工藝美術學校師生合力完成的漆壁畫《武夷之春》、福州工藝美術學校(閩江學院美術學院前身)師生創作的漆壁畫《高山風情》《霧漫清泉》及《寶島蝶情》等。從中可見,作者清晰感知福建現代漆藝發展的蓬勃脈動,向讀者們展現了福建現代漆藝發展的高光時刻和探索時代漆藝新命題的典型作品。

此外,《圖說福建漆藝》一書在清晰的中心脈絡基礎上,通過“連串插入式”的結構將歷史典故、名人軼事鑲嵌其中,這些都構成了以漆藝為中心的微觀性視角。由此,圈筑了一個系統性、開放性、包容性和大眾性相融合的研思路徑,凸顯了“聚焦”與“融合”的特征,并通過漆藝傳統與現代的雙向觀照,賦予漆文化獨特的價值和意義。

二、福建漆藝發展史料的挖掘與研究

作者通過挖掘宋以前福建漆藝的相關史料和發現新材料,在《圖說福建漆藝》收錄了他具有創建性的研究成果,包括以下幾個方面:

其一,《圖說福建漆藝》展現了宋以前福建漆藝的發展情況。因缺乏物證,宋以前的福建漆藝向來少人問津。早在 2012 年,鄭鑫教授在《福州大學學報(哲學社會科學版)》發表論文《“空白”的疑惑與解讀——宋代以前福建漆藝的發展狀況》。該文論證了福建漆藝直到商周時期還處于空白狀態;戰國、秦漢時期,福建漆藝以移植外來漆工藝為主要手段情況下的發展狀態,兼及閩地土著漆工藝存在與否等問題[1];隋唐、五代在佛教造像帶動下福建漆藝發展狀況,因為缺乏物證,藉“日本奈良唐招提寺盧舍那佛坐像”和“古吳越國寶裝漆函遺存”來推知。

這個研究框架及相關結論為宋以前福建漆藝研究開拓出方向。在這篇文章的基礎上,經過十余年的資料累積和深入研究,形成了《圖說福建漆藝》中有關宋以前福建漆藝發展的系統性論述。

其二,《圖說福建漆藝》對宋代福建漆藝的論述甚詳。這在其它版本的福建漆藝術史中是少見的。個中原因也許是,清代中期沈氏家族脫胎漆器的崛起,使福州一躍成為中國漆藝中心,由于脫胎漆器的巨大影響力,學界自然而然將研究重點放在清中期以后。對此,鄭鑫教授不無遺憾地說,“福州漆藝的悠久歷史、豐富技藝為脫胎漆器的盛名所掩,仿佛說到福州漆藝,唯有脫胎漆器,再無其它。”[2]他在研究中發現,早在宋代,福建漆藝便迎來了“福犀”的輝煌時代。在福建漆藝史上,福犀與脫胎漆器雙峰并峙。福犀有著比脫胎漆器更悠久的歷史,有其獨立、完整的技法體系和審美原則,不應被遺忘[3]。他的論文《中興的前奏——宋代福建漆器發展之研究》、《宋元時期的福州雕漆》、《被遺忘的輝煌——福州雕漆小考》,講述了對這一問題的思考。《圖說福建漆藝》寫宋代福建漆藝的部分,展示了鄭鑫教授相關的學術積累和創新。

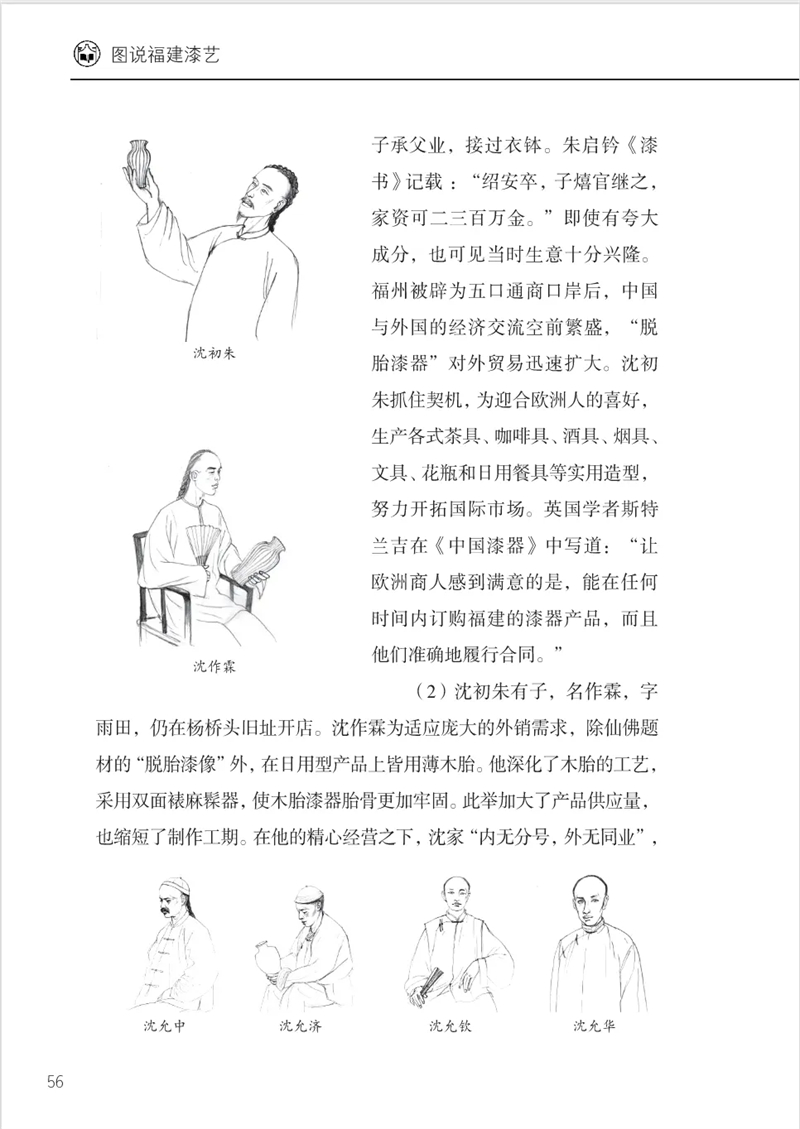

其三,在講述明清時期的福建漆藝時,《圖說福建漆藝》以沈紹安家族為中心展開,特別強調兩點:一是強調技術創新。這部書詳細講述了沈紹安家族發明“脫胎”工藝、“薄料”工藝,并始終致力于技術革新,使生產高質量的漆器成為可能。在元明清雕漆一家獨大的情勢下,沈紹安家族通過技術的革新逆流而上,改變漆藝保守、奢靡的風氣,帶來整個漆藝行業的振興。二是強調漆藝傳承。書中通過人物、故事串連起沈紹安家族七代的技藝傳承和經營之道,甚至在更漫長的歷史過程中討論沈紹安家族的影響及其與新中國成立后的“福州第一脫胎漆器廠”、“福州第二脫胎漆器廠”的關聯。征信指出“自沈紹安恢復創制‘脫胎漆器’,技藝歷經七代族傳家承,漆業昌盛,巧匠如林,一個家族逐步帶動一個產業。”顯而易見,《圖說福建漆藝》借講福建漆藝史,向讀者傳達福建漆藝傳承、發展中最核心的話題。

值得一提的是,在講述明代福建漆藝時,鄭盈教授詳細介紹了楊塤。楊塤在明宣宗時受命前往日本學習“蒔繪”工藝。他將“蒔繪”工藝,中國傳統的“金箔”“螺鈿”工藝,以及文人畫的技法、審美融為一體,令人耳目一新。將楊塤納人福建漆藝考察的范疇,肯定他在“使福州漆器制造異軍突起,并由此改變了江浙地區髹漆工藝一枝獨秀的境況”中的貢獻,是鄭鑫教授獨到的見解[4]。其立論基礎可見于2012 年發表于《美術觀察》的《明代漆藝家楊塤籍貫獻疑》一文。在此之前,人們幾乎都認定楊塤是浙江嘉興人。鄭鑫教授重新梳理楊塤的生平履歷和藝術風格,通過與福州受日本“蒔繪”工藝影響情況;宋代福州螺鈿、金箔工藝;清代沈紹安家族“脫胎漆器”裝飾對“泥金畫漆”的發展的比對,由此得出楊塤很可能是福建福州人的結論。

其四,《圖說福建漆藝》對福州脫胎漆器、廈門漆線雕、永春漆籃的闡述尤為引人矚目。這些都是作者基于長期的田野調查,通過系統性的收集、整理、研究所得。例如,2021 年,鄭鑫教授及其團隊受福建省文聯、福建民間文藝家協會委托開展了為期半年的調研。他們輾轉多地,詳細了解福州漆藝的脈絡與現狀,形成《福建漆藝發展現狀調研報告》[5]。《圖說福建漆藝》重新整理了相關的田野調查成果,并對福建漆藝產業發展提出建設性意見。書中提出的“打造‘中國漆藝之都’需要文旅、教育、人社等多部門形成合力,聚集資源,從漆藝資源、教育與培訓、手工藝人傳承等方面多管齊下。”的構想,是值得當下深入研究的新課題。

三、福建漆工藝變遷的歷史與傳承

從宏觀層面看,作者在遠觀視角上既承傳統,又辟新域。從走進漆工藝變遷的考究到走出漆工藝技法的文化融通,從技法理論到漆文化歷史邏輯的雙向觀照,都在動態與未來的流變中匯融。

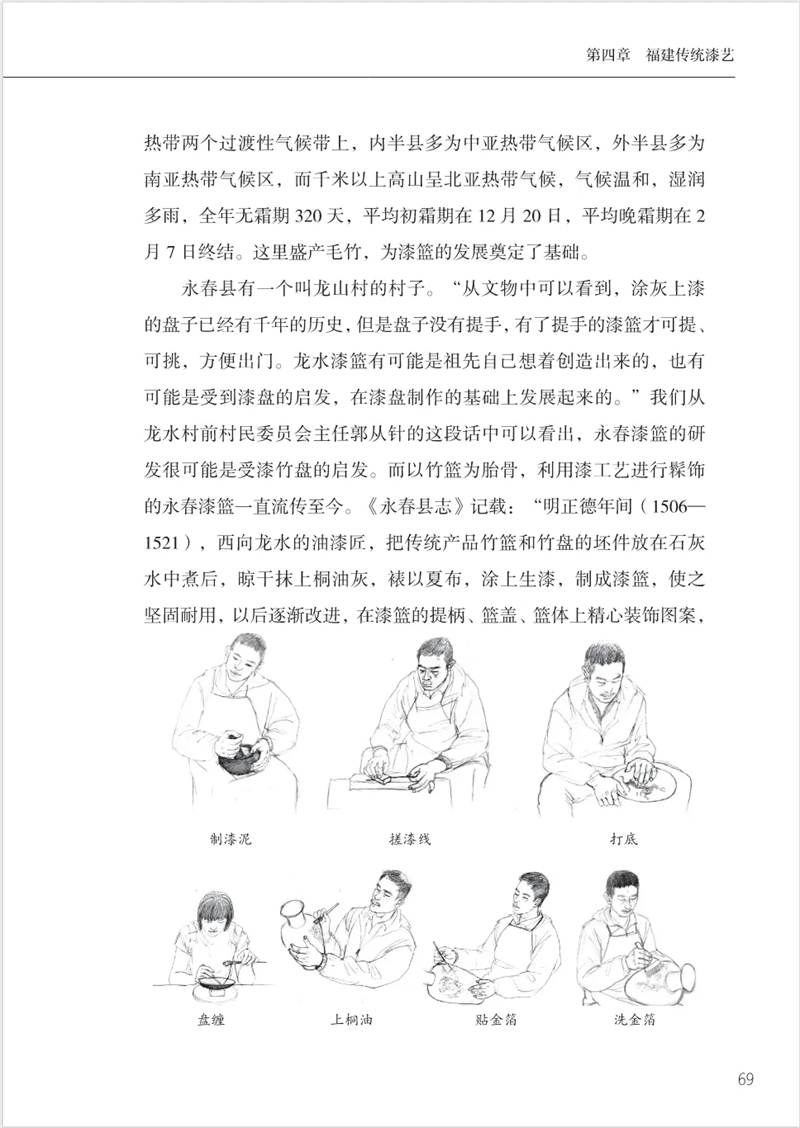

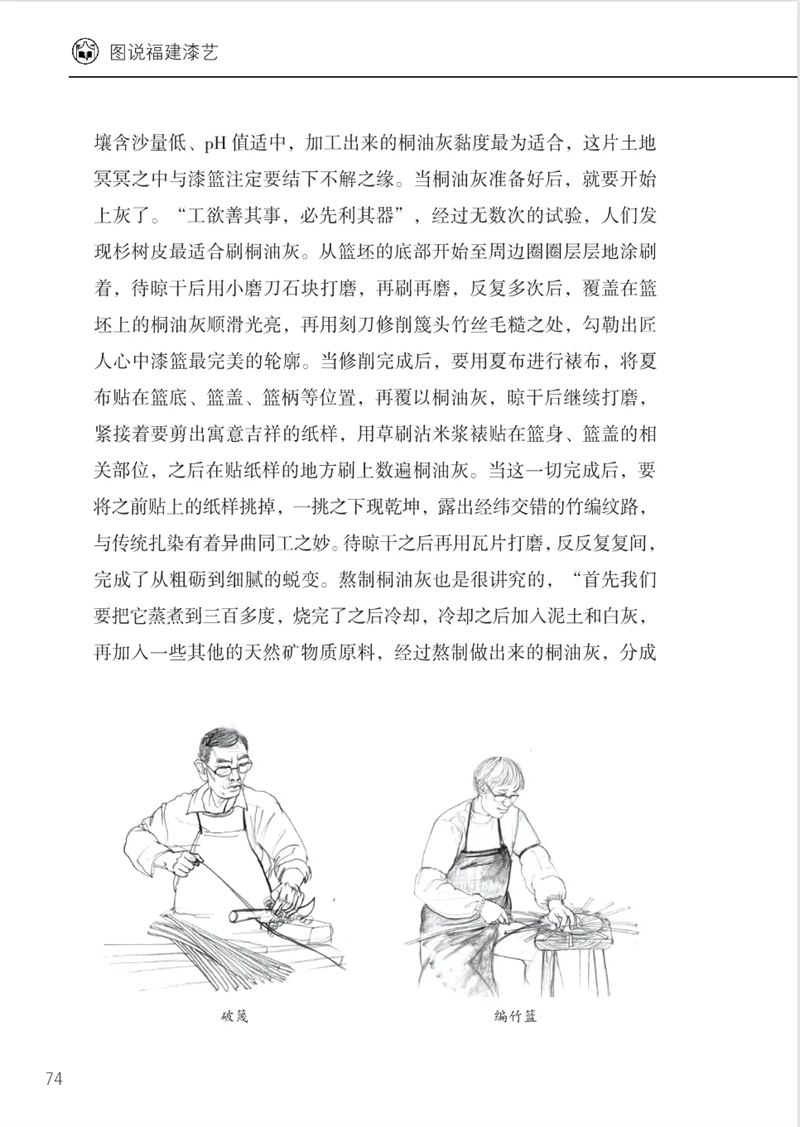

福建漆藝文化的研究可以從一個側面加強和深化人們對于福建漆藝歷史的整體理解和把握。相較于通過講述漆藝產品的形制、審美來編織福建漆藝術史,《圖說福建漆藝》更傾向于梳理漆工藝變遷的歷史過程。例如, 書中對福建漆器的代表性品種——福州脫胎漆器、廈門漆線雕、永春漆籃做了工藝拆解,將長達數月的、極其繁復的工藝制作過程簡化成幾個核心步驟,并逐一精心繪制流程圖來幫助讀者理解。以脫胎工藝為例,復雜的制作過程被歸納為“泥土塑型(塑泥胎)、裱糊麻布(裱布胎)、刮灰上漆(修布胎)、脫去泥胎(余布胎)”四步,再通過與之相應的四幅線描人物圖來再現這一過程,使讀者一目了然且印象深刻。再如,廈門漆線雕的制作被分解成“制漆泥、搓漆線、打底、盤纏、上桐油、貼金箔、洗金箔”;永春漆籃的制作被分解成“破篾、編竹籃、灰籃(灰工)、漆畫、安金”,敘述自然,深入淺出[6]。作者將專業性的漆工藝技法通過文字和圖片的捭闔出入,追求漆工藝技法專業性與大眾理解的連接點。從整體而言,本書通過漆的概念、漆的溯源、福建漆藝發展史、傳統與現代的福建漆藝、福建漆藝教育和新時代的漆藝不同版塊內容的集合,在這一過程中,作者著眼于“文以化成”的理念浸潤大眾的思維和認知中,給予讀者以深層次的閱讀愉悅,福建漆工藝變遷的歷史與傳承的脈絡粲然可見。

內頁(部分)

時下,福建作為中國漆藝重鎮,從傳統漆器到現代漆畫,再到有漆器參與的現代設計,福建漆藝走出了一條具有區域文化特質的道路,特別是自清中葉沈紹安發明脫胎漆器以來,脫胎漆器、現代漆畫的輝煌,使福建一直處于中國漆藝中心的地位。作為漆藝行業的從業者,在感受福建漆藝帶來榮耀的同時,也擔負著傳承、發揚福建漆藝的使命。誠如鄭鑫教授所言:“傳承、發揚福建漆藝不能僅僅依靠少數藝術家、企業家的情懷和堅守。要使更多人走近漆藝、了解漆藝。唯有如此,福建漆藝在當代社會才能作為一種鮮活的藝術形式,發揮其應有的價值。”

此外,書中字里行間透露出的溫度,讓作者對于漆文化的情感、信念在文字間來回傳遞,并塑造著讀者豐沛的感知能力。30 年前,鄭鑫教授在廣播上聽到臺灣漆藝家楊豐誠先生撰寫的《寫給愛桼(妻)的一封信》,深受感動。30 年后,他在一次講座中再談起此事。當時楊先生已仙逝,他的學生聽了講座后,特地寄來了這封信。鄭鑫教授與楊先生雖素未謀面,但他對楊先生有著真切的情誼,在《圖說福建漆藝》中全文載錄了這封信,以此表達對楊先生的深厚敬意,也將獨屬于一代代漆藝人的真摯情懷,通過這段親身經歷傳達給讀者,從而營造出懷抱樸素誠意的人之場域。

總之,該書是一部通體清晰,構建新穎,視野開闊,將宏闊審視和微觀分析、學術性和通俗性集于一體,有史實、有見地、有溫度的大眾學術普及讀物。鄭鑫教授領銜的研究團隊將多年來田野調查、學術研究成果轉化為公共知識,開發成科普讀物,通過史料、生動的故事、豐富的圖例和趣味形式進行表述。一方面于洗練平實的文字中蘊含學術上的真知灼見。另一方面,表達對福建漆文化的所思、所悟、所感,深入淺出。就整體而言,鄭鑫教授的這部《圖說福建漆藝》既是對國家加強科普能力建設,深化全面閱讀要求的理論回應,彰顯出高度的文化自信和使命擔當,也是將漆藝史學向度與實踐路徑融合,不斷拓展出漆文化的多維度內涵,在普及漆文化知識中深化大眾認知的現實探索。

參考文獻:

[1] 鄭鑫. “空白”的疑惑與解讀——宋代以前福建漆藝的發展狀況[J]. 福州大學學報(哲學社會科學版),2012(5),11-15 .

[2] 鄭鑫. 中興的前奏——宋代福建漆器發展之研究[J]. 中國生漆,2022(2),23-27.

[3] 鄭鑫. 被遺忘的輝煌——福州雕漆小考[J]. 雕塑,2022(2), 82-83.

[4] 鄭鑫. 明代漆藝家楊塤籍貫獻疑[J]. 美術觀察,2012(10), 110-111.

[5] 鄭鑫. 福建漆藝發展現狀調研報告[R]. 祈風沐雨——海上絲綢之路與八閩文化調研文集,386.

[6] 鄭鑫. 圖說福建漆藝[M]. 廈門,廈門大學出版社,2023.

· 目 錄 ·

前言

第一章 緒 論

一、漆藝的內涵

二、漆藝的外延

三、漆藝的漆

第二章 漆從哪里來

一、典籍里的漆

二、漆樹概況

三、生漆“咬人”

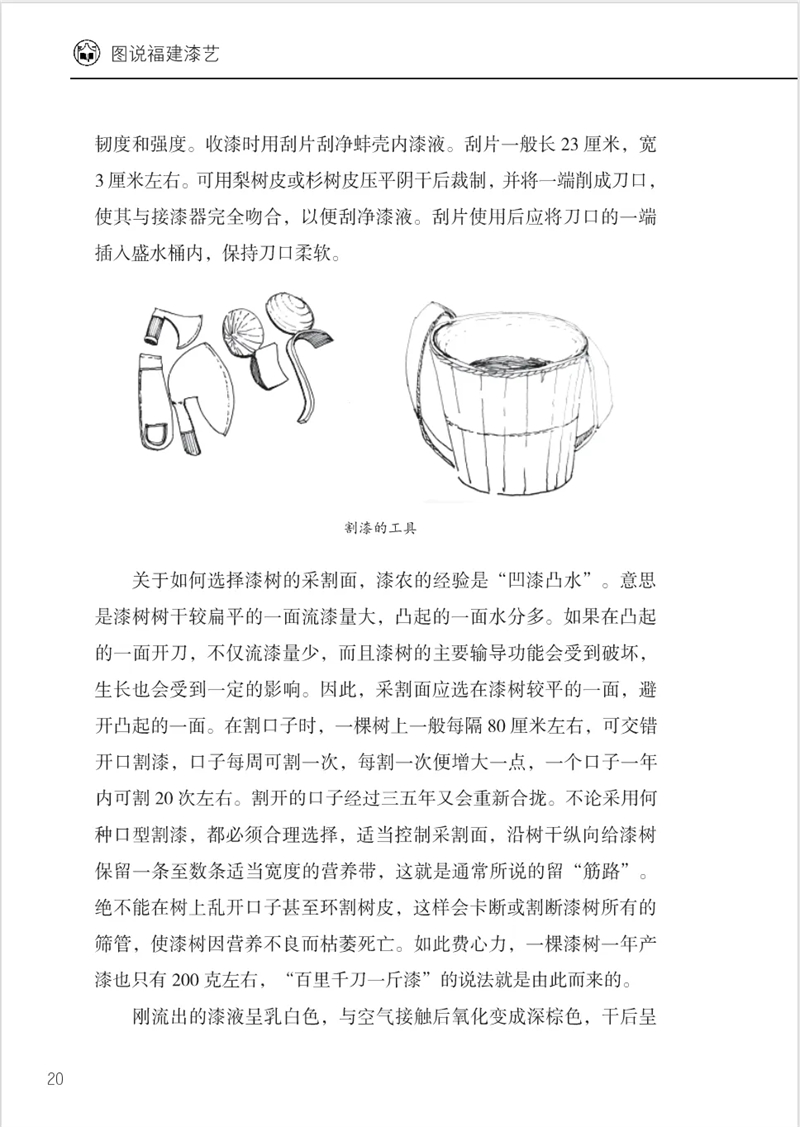

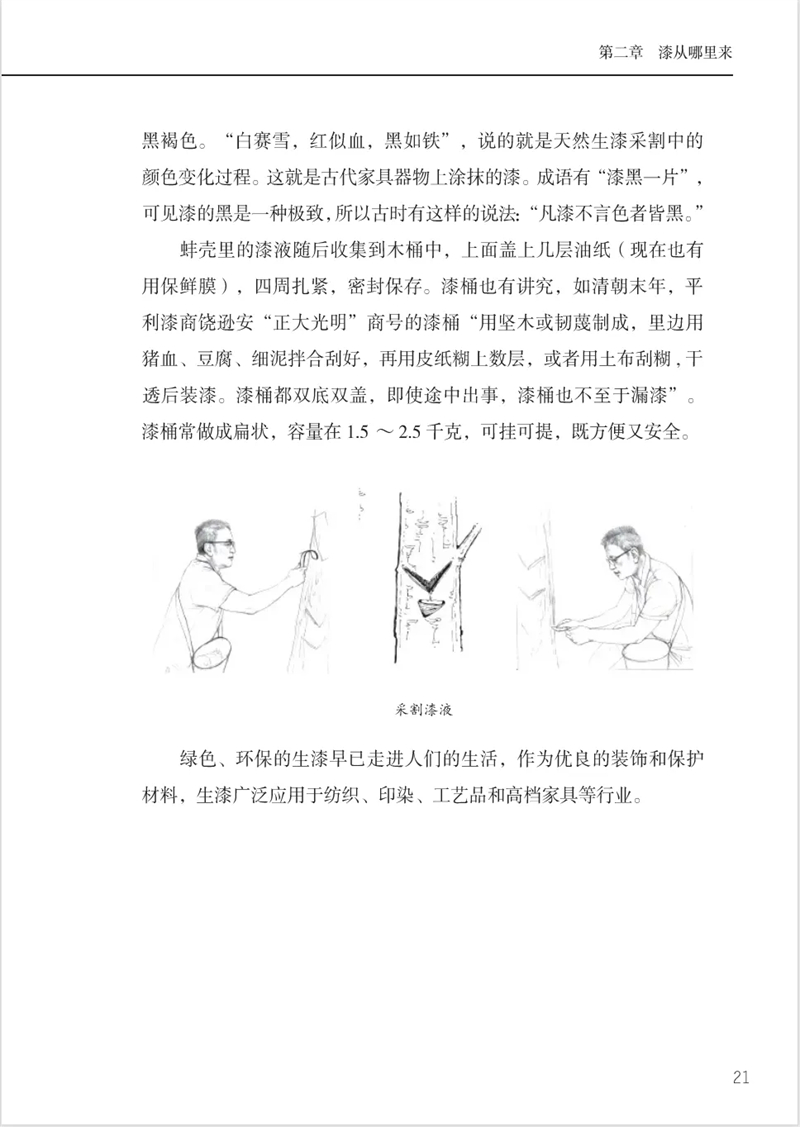

四、割漆驗漆

第三章 時光里的福建漆藝

一、華夏漆藝溯源

二、福建漆藝曙光初現

三、福建漆藝的初興

四、福建漆藝的發展

五、福建漆藝的繁榮

第四章 福建傳統漆藝

一、福州脫胎漆器

二、廈門漆線雕

三、永春漆籃

第五章 福建現代漆藝

一、福建現代漆畫

二、現代漆藝與公共空間

第六章 福建漆藝教育

一、近代福建的漆藝教育

二、現代福建漆藝教育的探索

三、當代福建高校的漆藝教育

第七章 以復興為使命,打造中國漆藝之都

一、多元與復興:當代漆藝發展語境

二、擔當與對話:傳統漆藝的當代價值

三、傳統與現代:福建漆藝產業的問題

四、汲古與開新:福建傳統漆藝的復興

參考文獻

后記

《中國生漆》

2024年第4期目錄

書評文章作者簡介

朱荔婷

龍巖學院傳播與設計學院副教授福建省師范大學美術學院博士研究生福建省文藝評論家協會理事、副秘書長,龍巖市文藝評論家協會主席。

羅禮平

先后就讀于福建師范大學美術系、北京大學藝術系,博士學位;福建師范大學美術學院院長、美術館館長、教授、博士生導師;兼任教育部高等學校美術學類教指委委員;中國美術家協會會員、中國文藝評論家協會會員、福建省美術家協會理論委員會主任。長期從事美術研究與創作,擅長水墨與綜合繪畫,兼長書法,多件作品被專業展館收藏,彩墨綜合材料作品《夢·蝶》入選第十四屆全國美展。

《圖說福建漆藝》作者簡介

鄭鑫

男,1968年生于福州,原閩江學院美術學院院長、“閩都學者”特聘教授、無黨派人士。中國美術家協會會員、中國工藝美術學會理事、第七屆中國工藝美術大師評委、國家藝術基金評審專家、福建省美術家協會常務理事、福建省美術家協會漆畫藝委會副主任、福建省工藝美術學會副理事長、福建省工藝美術學會漆藝專委會主任、福州市美術家協會副主席、福建省非遺(脫胎漆器)傳承人、福建省工藝美術大師、福州市首屆文化名家。作品多次參加全國性重要展覽并屢次獲得高級獎項,多幅作品被北京人民大會堂、中國工藝美術館、越南胡志明美術館、福建省美術館等國內外藝術機構收藏。在藝術類核心期刊上發表學術論文數十篇(其中權威9篇),出版專著(國家出版基金項目)2部、福建省社科基金出版專著1部,教材1部。主持國家藝術基金1項,福建省社科聯項目2項,省宣委、省財政廳創作項目各1項,中國工藝美術學會重點項目1項;發明專利3項,參與國家社科藝術學項目2項、文化部文化藝術研究項目1項、教育部人文社科項目1項。