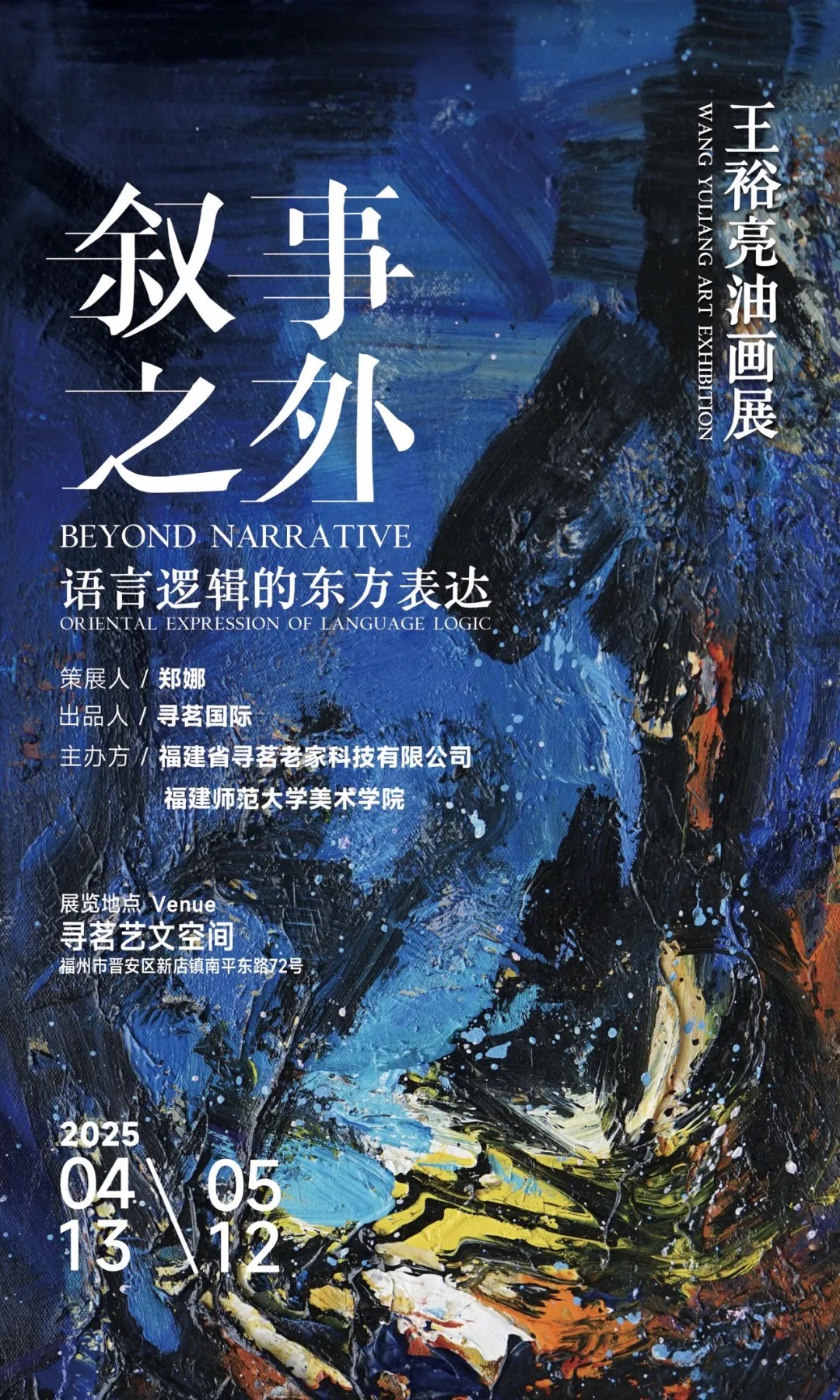

面對著王裕亮的這一批油畫作品,我深感詫異,并由此產生了一些有趣的聯想。這個時候,僅僅用莊子用過的那個詞——“目擊道存”——我想顯然是不夠的。

我一遍又一遍地閱讀裕亮的油畫,每一次居然都有一股似乎是彈錯音的調調。我甚至把它們想象成為一塊沒有棱角的木料、一塊光滑無比的鵝卵石,它們卻一下子全都擠進了我的大腦。那個時候,我只覺得,我的呼吸被一種什么力量牽絆住了。

《印象貝倫塔》

置身于裕亮的作品,全部色彩和線條的奔走還是奔突,都充滿著驚人的活躍。筆觸的相遇或糾纏,控制或游移,破壁或轉換,它們的肌理總是包含了強烈的屬于東方表達的欲望。

什么是東方表達?我注意到裕亮在近次的畫展中用了“語言邏輯”四個字,這顯然是個哲學術語。然而,我不能再搬用這個術語,因為我擔心一不小心又要“彈錯音”了。裕亮沒有彈錯,他的繪畫語言的每一個音符似乎都慢慢消失在嘶嘶作響的靜寂之中,并且沒有任何的晦澀。由此,我覺得“語言邏輯”恰好符合了裕亮表達的題中之義,同時最具有東方式的形式感和屬于他的藝術飛飏。

這種“東方表達”是被裕亮所操縱的,一切都在他的“敘事之外”。其實,裕亮的作品已經形成了一種完備的審美閉環,所有的“敘事之外”都在體認和感悟他的“語言邏輯”和東方式表達。裕亮勒緊主體想象的韁繩了嗎?他的畫筆顯然是“以神遇而不以目視”(莊子),所以他拒絕了一切的闡釋。許多藝術是不能去闡釋乃至“強制闡釋”的,一過度闡釋就容易導致崩壞。裕亮的三個最關鍵的關鍵詞——敘事之外、語言邏輯、東方表達,表面上看來都具有闡釋的意味,然而,一旦進入裕亮的作品,這三個關鍵詞似乎就要被消解了。每一個畫家似乎都有同樣的經歷:一幅作品被端了上來,馬上就有一堆喋喋不休的闡釋蜂擁而上——這些闡釋大多不具有闡釋的意味,而只是被若干晦澀的哲學術語裹挾罷了。那么,如何去看待裕亮的作品呢?我想我們的目光所及,肯定不只是畫面語言的表象,所以,裕亮需要一種繪畫的“語言邏輯”,需要在“敘事之外”去操縱象征、隱喻乃至寓言,需要將那種“東方表達”的具象,從此岸泅渡到意義的彼岸。

這才是屬于裕亮的意義區域。

《印象維也納》

我覺得,裕亮經過多年的藝術實踐,已經形成了相對穩定的藝術思考路向——這就是他所體認的“語言邏輯”的“東方表達”。他去了澳大利亞南澳大學留學,又去了德國圖賓根大學訪學,兩度漂洋過海的經歷,讓他的畫風有了朝圣式的改變——所有作品都具有了極其強烈的表現性:情緒色彩、美學意味和藝術感覺更加濃烈,色點自由灑脫,將印象派的大美色差和東方式的中國畫意境巧妙地融合起來,讓畫面色彩充滿了強烈的視覺沖擊力。

有時候,裕亮的筆觸相當張揚,汪洋勃發,在那里可以觸摸到梵高的瘋狂和弗拉芒克的恣肆。他設色大膽,構圖飽滿,把油畫的光和影的斑斕發揮到淋漓盡致的地步。我甚至可以直接感受到,這些作品從某個側面承載著他的最隱秘的表達欲望——他看到了大自然以及日常背后的什么?

這仍然是屬于裕亮的意義區域。

《黃花》

這里面確乎沒有太多的神秘回響。從畫面可以看出,裕亮的落墨肯定,下筆穩妥,盡管畫筆是一任游走,卻把色彩想象力和畫面肌理經營得恰到好處;同時又具有某種強勢的敘事控制——這一點對于畫家尤為重要,因為任何不加節制的張揚,都將是單向度的筆觸輸送,或者是不著邊際的過度操縱。我有時會在裕亮的畫面上尋找那種節奏控制和筆觸節制,設想在那里面呼吸到一股自然氣息——這個似乎有一定難度,因為這種情景不是太容易捉摸得到。許多情形下,它就是一種“哈姆雷特瞬間”——有它的微妙語境和張力,但它卻是需要去細心“操縱”的。比如今次展覽中的那幅《黃花》,色彩大膽而濃烈,構圖和筆觸趨向歐洲19世紀末20世紀初現代派表現主義,突破了自己過去既定的筆法。塊面化的花瓣筆觸,有序控制了畫面節奏,雖是一幅靜物,卻沒有讓畫面撐得過滿,保持了明暗之間的光影造型。平心而論,在這幅畫作里,不必試圖找到圖像的線條流逸宛轉,在色彩的處理中我們可以捕捉到一些介于似與不似之間的形式感。或者說,按照我的感覺,畫面的明暗和色彩的濃淡,能夠讓某些清晰的具象直接就鑲嵌于混沌的意象之中。

這是“敘事之外”的奇詭魔力嗎?

我曾經在“健民短語”里提到過一個觀念:有一種成熟,是在成熟之外。現在,我把這個觀念引申到裕亮的作品中,同樣看到了有一種既是視覺的也是思想的敘事在“敘事之外”。

《印象圣家堂》

在這方面,裕亮并沒有破壞藝術家對于自然一如既往的想象方式,相反,他的畫面始終保持著一種穩定的標識。現代文化內部潛伏著人工智能的諸多變異或者異數,但是那些自然的神秘回響依舊徜徉在藝術家的腦際。所以,我想必須負責地重返藝術的一個幽深的淵藪——如何以穩定的表意語言,去表現和再現自然。

《紅荷》

這個任務可以交給裕亮這一批藝術家了。即使他們如何操縱,他們既有的意義區域依然沒有被干擾,也沒有被縮減。在裕亮的畫面中,德國圖賓根小城里那些被他走過無數回的石頭坡道,內卡河河水中那些被他凝視過的倒映的樹木,澳洲南部城市阿德萊德那些被他瞻仰過的古香古色的教堂、博物館和紀念碑,都在他的作品里被刻畫和被“敘事”了。他始終保持著他最拿手的暖色調,將色彩的豐富性和色調的統一性融為一體,構成了既有情緒張力和視覺沖擊力的“東方表達”——這是“敘事之外”的“語言邏輯”,其實也是將人類表意語言和意象有序地組織于他的特定的意義區域。所以,我更愿意去想象裕亮筆下那些被操縱而浮現出來的現實主義,因為它恰恰是我積極談論裕亮油畫作品的理由。

《印象梵蒂岡》

我不禁要列舉出裕亮的一批“印象”系列油畫,比如《印象維也納》《印象梵蒂岡》《印象貝倫塔》《印象圣家堂》以及《奧林匹亞宙斯神廟》了,作品色彩飽滿帶有點寫意式的夸張,有時候筆觸極重極深,色彩與色彩之間產生了碰撞和融合。可以看出,裕亮有意放松了對于畫面形式感的控制,甚至摒棄客觀表象,以強烈的主體意識讓筆觸和色彩回到繪畫語言本體——這時,我愿意相信這就是藝術家的意圖,從而使得我們不再去相信目光所及的一覽無余的世界表象,而是超越了客觀表象進而挖掘到背后的“本質”——“無意識”“道”“邏格斯”乃至“神諭”等等——這就是裕亮所操縱的“語言邏輯”,它們恰恰是一個逆行的象征性姿態,是“敘事之外”的意義區域。

《意之境·閉冬》

當然,我必須提到在“王裕亮油畫展”上的一些作品,它們各具天姿卓絕的神采。在他的“敘事之外”,這些作品都可以劃入“元敘述”或者“后設敘述”的范圍。比如《意之境·閉冬》,從可感知的創意空間到云譎波詭的主題,畫面充滿印象派的色差之美,然而色彩之間的關系異常和諧,你可能去想象出什么,又說不出畫家一如既往的想象方式究竟出自哪里,才會有如此的異乎尋常。又比如那幅《古巷》,整幅作品鋪滿了紅色,大膽而濃烈,間或插入一些黃色,立體塊面呼之欲出,小巷的輪廓似乎就成為了被操縱的一種誘惑或者幽深,甚至不知不覺就成為了人們懷念的一個對象。同樣,那幅《紅荷》也是大幅鋪陳,一片紅色直接就占據了畫面,并且照樣要點綴幾撮黃色。在這里,色差不再是異端了,它構成了一個審美的映像比照,并且有序地截留、匯聚或者象征了某種被隱匿的感覺。我甚至還想舉出《2017圖賓根大雪》這一幅,色調狂舞,似乎一切都可能從這里孕育或者出沒,具有強烈的灼燒感,由此顛覆了畫家原有的“元敘述”。

《古巷》

可以肯定,裕亮的畫面空間具有相當寬闊的多元性,在他的所有暖色調敘述語言中,蘊含著對于自然的人文關切。他沒有讓自然輕而易舉地從人文視野里滑了出去,相反,在大膽而審慎的畫面設色中,他把自然和人文始終停留在手邊,并且沒有輕易打亂傳統的繪畫語言秩序,從而強化了畫面的主體想象。在那幅《意之境·燃》中,紅色與金黃交織,讓我看到了樹,看到了秋天,看到了一掛瀑布的流瀉,甚至看到了一叢火焰般隨機盤旋的軌跡。

《意之境·燃》

在裕亮的繪畫語言邏輯空間里,我看到了他操縱的“敘事之外”的一個敘事——歷史畫和歷史人物畫。我對他的認識圖譜,由此被插入了一個新的意義區域;然而,那些畫面在告訴我:這里依然是一片“天人合一”的感覺理性。

天、地、人——永遠是一條完整的旋律線。14世紀到16世紀歐洲文藝復興對當世和后世繪畫的影響,除了對繪畫題材和技法的歷史性突破以外,其中極其重要的一個方面,就是對主體人性的深度刻畫。他們關注以人為本,關注人的價值、尊嚴、自由、幸福的思想和精神。從米開朗基羅到達芬奇、波提切利、拉斐爾、倫勃朗、塞尚、提香、畢加索等,他們都是宗教人物、神話人物、寓言人物、歷史人物的大師。他們對于歷史畫和歷史人物畫的呈現,已經構成了遠溯古代文明史的重要歷史節點,并且形成了諸多的美學觀念,具有曠世的歷史影響力和絕對的精神理念。

《中蒙邊境保衛戰》

作為高校美術學院教授、博士生導師,裕亮深諳這些歷史人文圖景。我由此注意到他的一批與歷史有關的題材,比如《嚴復》《陳寶琛》《辜鴻銘》《鄭成功》《谷文昌》等歷史人物畫,以及《閩水萬古流》《中蒙邊境保衛戰》《破冰之旅》等歷史畫。它們不僅僅是純粹的對于歷史、對于人物的摹寫,而更需要的是在歷史感之上,賦予形式感和虛實之間的藝術美感。這是一種具有社會學意義的典型性,甚至承載著畫家最隱秘的歷史關切和悲憫。這一點,我想裕亮是做到了。

《陳寶琛》

《陳寶琛》這幅作品所呈現的歷史滄桑感,以遠和中兩層背景以及近景人物的刻畫,在斑駁的光影中,將處于明暗之間的歷史敘事,推出了一種歷史記憶,它沒有堅硬的觀念的花邊,而是將藝術符號成功地拐入了歷史的另一轍。由此,我同時對那一幅《譯壇先驅——嚴復、林紓、辜鴻銘》的“元敘述”感到驚異,三個人物,三副不同的眼神透視出不同的眼光,包含著感知歷史和現實的不同的變幻方向。這幅作品以傳統的寫實風格,將那一段歷史巧妙地銜接出一道強大的理性之光。這一段歷史,不需要太多的隱喻,也不需要被截斷,一切都是那樣的貼切而自然。歷史就是歷史,就是那個時代的一個過渡句——這,我想就是裕亮所能呈現給我們的那段歷史。

《譯壇先驅——嚴復、林紓、辜鴻銘》

由此,我注意到了裕亮的“辜鴻銘肖像系列”,這是他的一個有意思的藝術操縱。現代文明可以祛除或者回避一些歷史原型,因為它們隱藏在世俗日常背后,看似無聲無息,卻是歷史的一莖風中的稗草。然而,辜鴻銘怎么都躲不掉,他是歷史的一個“生動的在場”——這一點,顯然是被裕亮意識到了。于是,他開始了他的“操縱”。可以說,這一場藝術操縱依然是時機成熟的產物,它保持了裕亮對于歷史敘事的一種敏感和基本素養。對于畫家來說,人文和歷史素養的養成將是衡量其藝術操縱的張力的一個重要砝碼,它是一種功力,而不是簡單的戲法。

《辜鴻銘肖像系列二》

裕亮的“辜鴻銘肖像系列”有可能源于他的藝術沖動,從而,他把對于這位歷史人物的理解運行在一個他能夠“操縱”的張力鏈里。這個張力鏈不在遙遠的天際,而是定格在他的歷史理解上。“辜鴻銘肖像系列”,同樣可以劃入裕亮油畫的意義區域,因為它們沒有逃離出裕亮的“敘事之外”的歷史敘事,相反,在那個歷史框架里,他把那段歷史巧妙地剪裁了出來。“辜鴻銘肖像系列”里呈現出來的種種表情,代表了那個時代的什么?我想應該是可以看出來的。

裕亮有妙手偶得的天賦,也有命運女神眷顧的得心應手。他不是冒冒失失、匆匆忙忙登場的。他的成功登場,有他的穩定的繪畫表意語言,也有屬于他的語言鏡像邏輯的意義區域——我想,這就是一位畫家夢寐以求的成功。對此,我們不需要在這里多言,只需要伸出手輕輕拍一下他的肩膀,對他說:你操縱得真好!

《奧林匹亞宙斯神殿》