在新時(shí)代的文化語境下,福建美術(shù)創(chuàng)作以獨(dú)特的“寫生”精神為筆觸,在閩疆大地與絲綢之路的廣袤時(shí)空中,繪就了一幅充滿深情與創(chuàng)新的文化長卷,演繹著閩疆情深與絲路文脈共振的動人故事。

福建美術(shù)的“寫生”傳統(tǒng)源遠(yuǎn)流長,深深扎根于“師法自然”與“中得心源”的藝術(shù)哲學(xué)土壤之中。從北宋惠崇的“小景山水”,到近現(xiàn)代李耕的“游觀寫生”,再至當(dāng)代王來文的“寫生創(chuàng)作”,“師古人不如師造化”的理念在福建一脈相承,并成為閩派美術(shù)的寫生精神。這一傳統(tǒng)在新時(shí)代煥發(fā)出了新的活力,尤其是在絲綢之路美術(shù)采風(fēng)寫生創(chuàng)作活動中,既堅(jiān)守了“外師造化”的精髓,又在絲綢之路的宏大敘事里開拓創(chuàng)新,賦予了寫生創(chuàng)作以全新維度。

福建省美術(shù)家協(xié)會堅(jiān)持“以人民為中心”的創(chuàng)作導(dǎo)向,將抓創(chuàng)作、促學(xué)術(shù)作為工作重心,借“文化潤疆”工程的東風(fēng),組織藝術(shù)家跨越山海,與新疆昌吉的文藝工作者開展了為期兩年的深度文化對話,并在文藝志愿服務(wù)中構(gòu)建起“深入生活、扎根人民”的創(chuàng)作生態(tài),實(shí)現(xiàn)了從閩疆寫生的地理跨越到絲路文脈文明對話的升華。福建美術(shù)以多維度寫生創(chuàng)作體系和系統(tǒng)化的文化潤疆實(shí)踐,在山海交響與文明互鑒中完成了藝術(shù)語言的時(shí)代重構(gòu),讓中華民族文化共同體理念借藝術(shù)之力深入人心,彰顯出新時(shí)代對口援疆工作催生的文化活力。

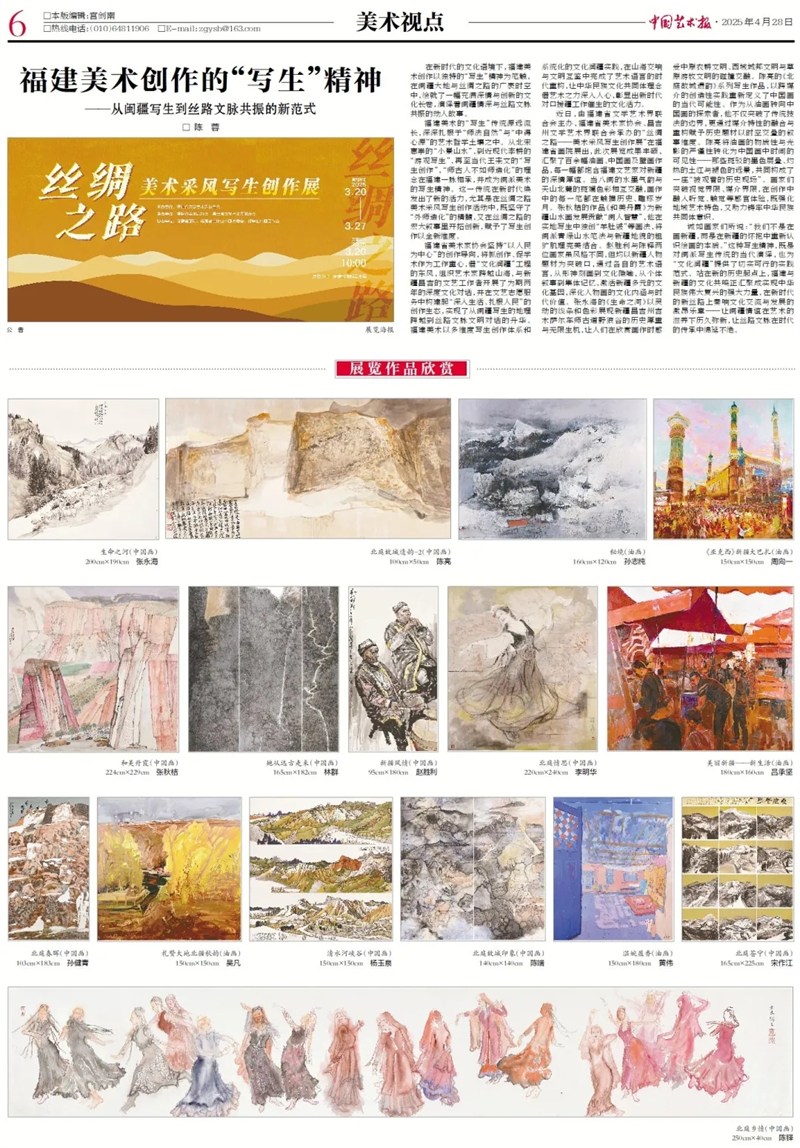

近日,由福建省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會主辦,福建省美術(shù)家協(xié)會、昌吉州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會承辦的“絲綢之路——美術(shù)采風(fēng)寫生創(chuàng)作展”在福建省畫院展出,此次展覽成果豐碩,匯聚了百余幅油畫、中國畫及壁畫作品,每一幅都飽含福建文藝家對新疆的深情厚誼。當(dāng)八閩的水墨氣韻與天山北麓的斑斕色彩相互交融,畫作中的每一筆都在觸摸歷史、雕琢歲月。張秋桔的作品《和美丹霞》為新疆山水畫發(fā)展貢獻(xiàn)“閩人智慧”,他在實(shí)地寫生中獨(dú)創(chuàng)“羊肚皴”等畫法,將閩派青綠山水筆法與新疆地貌的粗獷肌理完美結(jié)合。趙勝利與陳鐸兩位畫家雖風(fēng)格不同,但均以新疆人物題材為突破口,通過各自的藝術(shù)語言,從形神刻畫到文化隱喻,從個(gè)體敘事到集體記憶,激活新疆多元的文化基因,深化人物畫的文化內(nèi)涵與時(shí)代價(jià)值。張永海的《生命之河》以靈動的線條和色彩展現(xiàn)新疆昌吉州吉木薩爾車師古道野狼谷的歷史厚重與無限生機(jī),讓人們在欣賞畫作時(shí)感受中原農(nóng)耕文明、西域城邦文明與草原游牧文明的碰撞交融。陳亮的《北庭故城遺韻》系列寫生作品,以跨媒介的創(chuàng)造性實(shí)踐重新定義了中國畫的當(dāng)代可能性。作為從油畫轉(zhuǎn)向中國畫的探索者,他不僅突破了傳統(tǒng)技法的邊界,更通過媒介特性的融合與重構(gòu)賦予歷史題材以時(shí)空交疊的敘事維度。陳亮將油畫的物質(zhì)性與光影的嚴(yán)謹(jǐn)性轉(zhuǎn)化為中國畫中時(shí)間的可見性——那些斑駁的墨色層疊、灼熱的土紅與褪色的遠(yuǎn)景,共同構(gòu)成了一座“被觀看的歷史現(xiàn)場”。畫家們突破視覺界限、媒介界限,在創(chuàng)作中融入聽覺、觸覺等感官體驗(yàn),既強(qiáng)化地域藝術(shù)特色,又助力鑄牢中華民族共同體意識。

誠如畫家們所說:“我們不是在畫新疆,而是在新疆的懷抱中重新認(rèn)識繪畫的本質(zhì)。”這種寫生精神,既是對閩派寫生傳統(tǒng)的當(dāng)代演繹,也為“文化潤疆”提供了切實(shí)可行的實(shí)踐范式。站在新的歷史起點(diǎn)上,福建與新疆的文化共鳴正匯聚成實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的強(qiáng)大力量,在新時(shí)代的新絲路上奏響文化交流與發(fā)展的激昂樂章——讓閩疆情誼在藝術(shù)的滋養(yǎng)下歷久彌新,讓絲路文脈在時(shí)代的傳承中綿延不絕。

(作者:陳蓉)