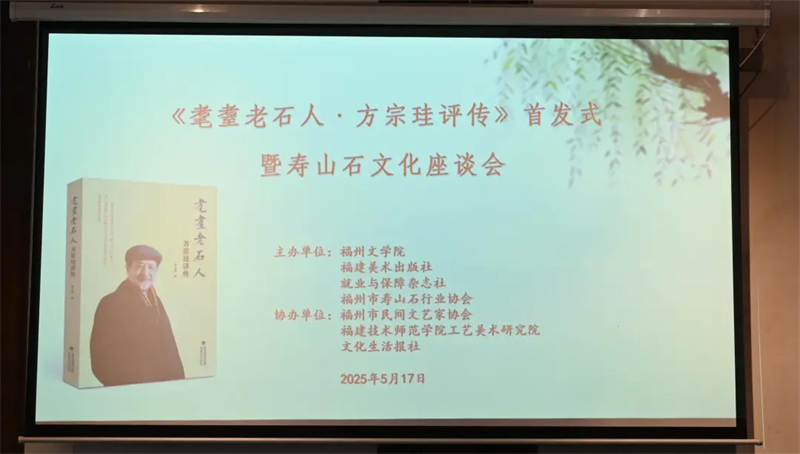

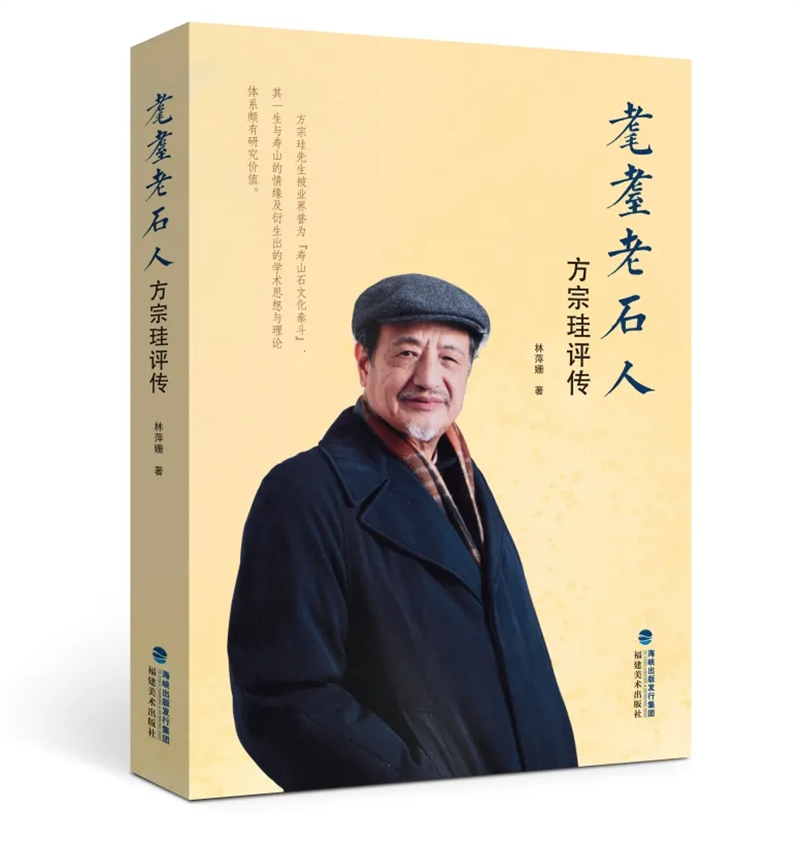

《耄耋老石人?方宗珪評傳》

首發(fā)式暨壽山石文化座談會(huì)

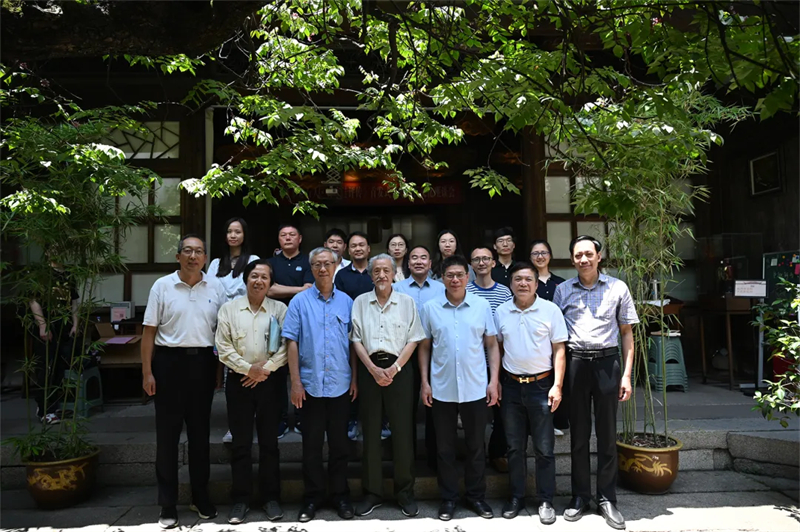

5月17日上午,《耄耋老石人?方宗珪評傳》首發(fā)式暨壽山石文化座談會(huì)在福州文藝家之家成功舉辦。活動(dòng)匯聚文化文學(xué)界、工藝美術(shù)界、出版?zhèn)髅浇绲榷囝I(lǐng)域的專家學(xué)者,共同探討壽山石文化的傳承與發(fā)展,致敬“壽山石文化泰斗”方宗珪先生的藝術(shù)人生。

《耄耋老石人·方宗珪評傳》日前由福建美術(shù)出版社出版。作者林萍姍系福州“90后”作家,她在兩年多的時(shí)間里采訪了大量壽山石從業(yè)人員和藝術(shù)名家,系統(tǒng)梳理了方宗珪先生的學(xué)術(shù)成就與藝術(shù)人生,生動(dòng)展現(xiàn)了壽山石文化的前世今生。

座談會(huì)長達(dá)4個(gè)小時(shí),期間,專家學(xué)者們妙語連珠,發(fā)言精彩紛呈。現(xiàn)擷取部分內(nèi)容,以饗讀者:

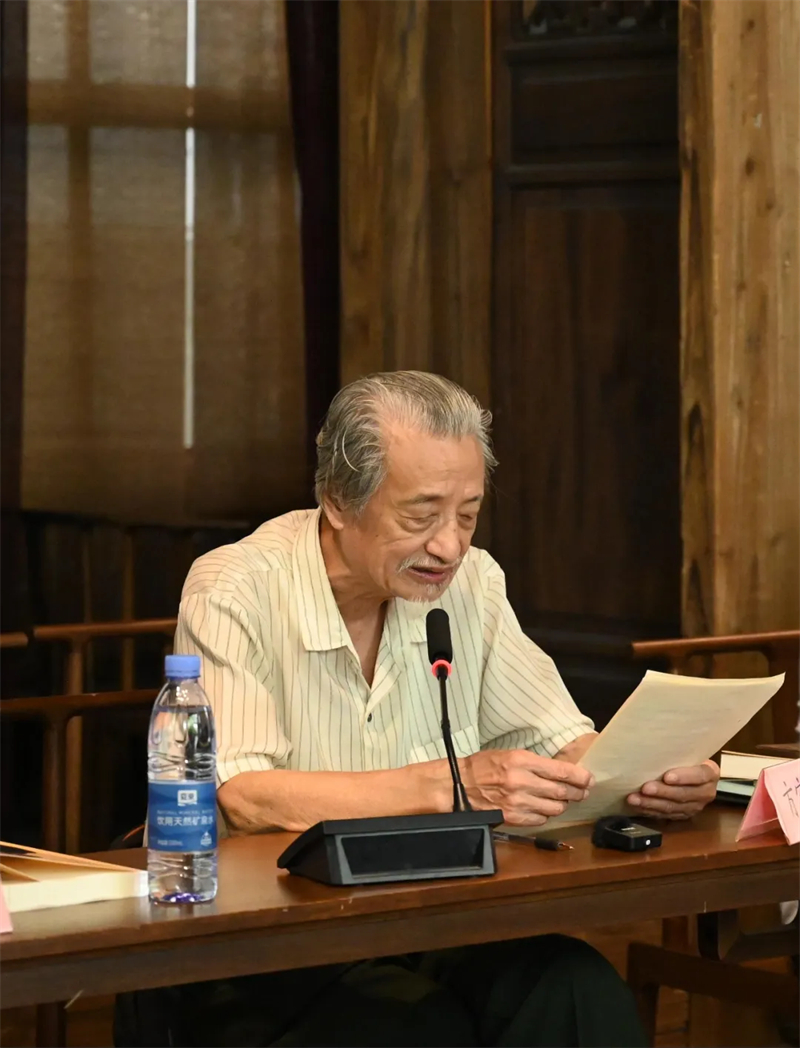

方宗珪

我之所以會(huì)走進(jìn)壽山石研究領(lǐng)域,并在半個(gè)世紀(jì)中出版專著 20 余部,發(fā)表專業(yè)文章數(shù)百篇,并非我的功勞,其間全賴多位恩師的教導(dǎo)、指引。

陳子奮對我說,壽山石雕可不是一般人眼中的鏤鏤刻刻雕蟲小技,其中所蘊(yùn)含的深厚內(nèi)涵,值得你付出全身心的投入。后來還在我的畫作上題七絕一首,用 “抱一勿離當(dāng)記取” 來鼓勵(lì)我將鉆研壽山石理論作為終身事業(yè)。

龔禮逸則說,要研究壽山石,必須要 “拜三師”,即拜石農(nóng)、藝人和文人為師。

潘主蘭強(qiáng)調(diào),早在宋朝壽山石的獨(dú)特魅力就引起黃榦、梁克家等大儒的重視,以著述、詩詞等大力宣揚(yáng)。至明清更出現(xiàn)《印人傳》《觀石錄》《后觀石錄》等文字資料,你要認(rèn)真攻讀,傳承發(fā)揚(yáng)。在諸位老師的鼓勵(lì)下,我才投身到壽山石的理論研究上,做了應(yīng)該做的事,談不上什么成就,正如十七世紀(jì)著名科學(xué)家牛頓所說:“自己只不過站在前人的肩上”。

作者林萍姍

我個(gè)人對方宗珪先生的評價(jià),我想借用早年我寫過的文章中的片段來詮釋:“初識(shí)方老,是在壽山石雜志社,那時(shí),他一身學(xué)者風(fēng)范,聊起文化、歷史、壽山石專業(yè)知識(shí)來,滔滔不絕的言語中帶著一絲莊重,似有一座學(xué)識(shí)的大山于他的心底,取用不盡,對于客觀事實(shí)的陳述,他格外慎重;再識(shí)方老,是八個(gè)月后的春天,他的文集正籌備出版,幾本與之生平相關(guān)的書籍與若干文字資料,傳至筆者手中,仔細(xì)品讀與幾番深談后,一個(gè)壽山石文化巨人的形象在筆者心中屹立。他與壽山、壽山石的情緣如此深厚,對壽山人文的考究如此深入,一段段歲月,積淀了不同的情懷,半個(gè)多世紀(jì)的故事不離壽山。

福州大學(xué)中文系教授施曉宇

我發(fā)現(xiàn)方宗珪先生有一個(gè)很多人沒有的難能可貴的美德,應(yīng)驗(yàn)了一句古話:“助人者恒忘之,人助者永記之。”即:你幫助過的人永遠(yuǎn)忘記,幫助過你的人永遠(yuǎn)牢記。方宗珪先生在書中對幫助過他成長的人如數(shù)家珍,牢記不忘。

我認(rèn)為方宗珪先生一生最大的貢獻(xiàn)是,總結(jié)了壽山石文化與中華傳統(tǒng)文化的傳承關(guān)系,提出了壽山石文化的構(gòu)成要素:載體是石品,主體是雕藝,核心在人文,推廣在市場,四大要素缺一不可。這個(gè)觀點(diǎn)是正確的,前提是對路的,歸納是準(zhǔn)確的。更重要的是方宗珪先生還提出了壽山石文化的六個(gè)參與要素:壽山的水土、石農(nóng)的采掘、文人的贊頌、藏家的憐惜、石迷的追捧、學(xué)者的升華。這個(gè)研究成果尤其匠心獨(dú)運(yùn),推陳出新,意義重大。

《中華職業(yè)教育》主編苗健青

人物傳記是以時(shí)間順序串聯(lián)人、事的經(jīng)歷,呈現(xiàn)人物的性格特征、精神風(fēng)貌和交游情況。作為一位一生致力于壽山石文化發(fā)掘、整理、研究和傳播的老石人,這本評傳努力在完整串聯(lián)傳主生平和事歷的過程中,側(cè)重于通過傳主生平經(jīng)歷中的典型交游事例,從時(shí)空兩個(gè)方面加以有機(jī)呈現(xiàn),很好地實(shí)現(xiàn)了對特定人物的具體評傳的目的。是一本成功的評傳作品。

首先,本書文獻(xiàn)材料和歷史資料豐富。其次,人物評傳的視野開闊。作為一部人物評傳,不是孤立地局限在描述傳主本身事歷,不拘泥于人物傳記的寫法,而是能較完整地借助不同時(shí)期傳主身邊的親友、師生、同事、領(lǐng)導(dǎo)、山民等社會(huì)關(guān)系,既有縱向的時(shí)間順序,又有橫向的空間表現(xiàn)。再次,站在客觀文化發(fā)展的角度,作為特定的壽山石文化傳承的標(biāo)志性人物,這本評傳取得成功的重要標(biāo)志在于:它寫出了一個(gè)人的豐富文化歷史,但是評傳又能注意到,任何時(shí)代和任何時(shí)候,成就歷史的尤其是特定文化歷史的不是一個(gè)人,而是有一群人、有一批人。傳主方老是串聯(lián)這個(gè)群體的重要人物和核心人物,因此寫好一個(gè)人很重要,但是寫好他身邊的一群人同樣重要,這本評傳較好實(shí)現(xiàn)了這一兼而有之的目的。復(fù)次,評傳在寫作手法上,以傳主作為一個(gè)老石人的石務(wù)活動(dòng)和著述為主線,總體結(jié)構(gòu)基本的時(shí)空邏輯有序,前半部內(nèi)容較為具體完整呈現(xiàn)傳主不同尋常的生平經(jīng)歷和事歷,后半部分側(cè)重以傳主的著述為綱,較好梳理了傳主對壽山石文化發(fā)掘、研究、傳播的學(xué)理性和思想性軌跡,最后在第九章,對傳主壽山石文化的學(xué)術(shù)思想和文化貢獻(xiàn)做了較為細(xì)致具體的總結(jié)。

福州大學(xué)中文系副教授鄭萍

這部評傳最動(dòng)人之處,在于它用方老的著作證明:思想的確可以如石一樣沉重。評傳文學(xué)屬于非虛構(gòu)性紀(jì)事,真實(shí)性是基石。方宗珪先生的評傳中,作者盡可能依賴可靠的文獻(xiàn)、檔案、信件、身邊人的回憶等一手資料,避免主觀臆測。

作者采用了多種敘事策略:

1. 選擇第三人稱 :更客觀。

2. 運(yùn)用場景化敘事:避免平鋪直敘,而是通過具體場景、對話、細(xì)節(jié)讓歷史“活”起來。例如,在“年少無知鋸田黃”這一部分的敘述中,當(dāng)方老小時(shí)候無知將田黃鋸了,陳子奮得知時(shí),連連呼道,我負(fù)田黃,我負(fù)田黃。這樣場景式的描寫使讀者身臨其境。

3. 主題聚焦與剪裁:不是所有生平細(xì)節(jié)都值得記錄,作者需圍繞核心主題篩選材料。在方老“嘔心瀝血,鑄成石志”這部分,萍姍就更聚焦于方老的壽山石志與人格特質(zhì),而非瑣碎日常。

4. 文獻(xiàn)視角:從文獻(xiàn)視角來看,評傳書中收錄方老的21部著作,并以此構(gòu)建其“耄耋老石人”的形象。對方老著作的詳細(xì)解讀,不僅是對其著述的整理,更是對其學(xué)術(shù)體系的梳理。通過系統(tǒng)化呈現(xiàn),讀者可以更清晰地把握方老的思想脈絡(luò)、研究方法及學(xué)術(shù)貢獻(xiàn),從而深化對其學(xué)術(shù)地位的理解,進(jìn)一步理解 “耄耋老石人”這一形象的象征意義。這一形象既是對方老人格的禮贊,也強(qiáng)化了方老在學(xué)界的精神標(biāo)桿作用。其“老石人”形象可激勵(lì)壽山石研究學(xué)者堅(jiān)守學(xué)術(shù)初心,抵御浮躁學(xué)風(fēng),形成嚴(yán)謹(jǐn)、扎實(shí)的治學(xué)態(tài)度。從中我們也可以看出評傳的編纂行為本身是一種文化記憶的建構(gòu),將方老的學(xué)術(shù)人生轉(zhuǎn)化為可傳播、可研究的文本。這種記憶不僅屬于個(gè)人,更成為學(xué)界乃至社會(huì)的共同精神財(cái)富,尤其對相關(guān)研究領(lǐng)域具有長期參考價(jià)值。

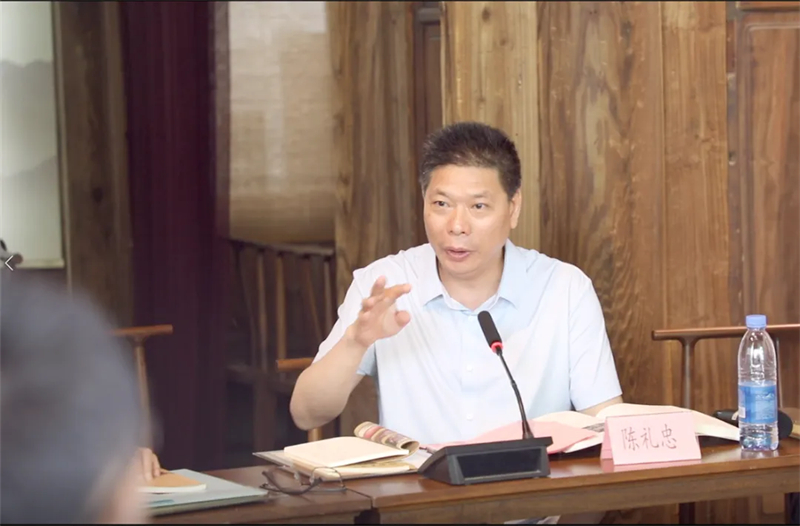

中國工藝美術(shù)大師、福州市壽山石行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長陳禮忠

方老是一部百科全書,他擁有廣博的學(xué)識(shí)和深厚的涵養(yǎng),從他的話語里,我總能收獲啟發(fā)與思考。是方老讓我知道了何為壽山石文化,壽山石文化深深扎根于中國幾千年的文化沃土之中,源遠(yuǎn)流長。壽山石價(jià)值的背后,是深厚的文化底蘊(yùn)在支撐。方老幾十年如一日,專注于壽山石文化的挖掘與研究,他身上有著古代士大夫的情懷與現(xiàn)代城市隱士的風(fēng)度。他就像是專門為中國壽山石文化而生的人,壽山石界能夠擁有方老,是一種幸運(yùn),一種福分。

我今日小有成績,得益于方老的諄諄教誨。這本評傳,不僅是對方宗珪先生藝術(shù)生涯的回顧和總結(jié),更是對壽山石文化的一次深入挖掘和弘揚(yáng)。它為我們展現(xiàn)了一位壽山石文化泰斗的藝術(shù)追求、人生歷程和精神風(fēng)貌,為我們研究壽山石文化提供了寶貴的資料。

省民間文藝家協(xié)會(huì)副主席、市民間文藝家協(xié)會(huì)主席盧為峰

在福州壽山石千年的文化脈絡(luò)中,方宗珪以六十載學(xué)術(shù)深耕,首倡“壽山石文化”理論體系,將一方印石從地方傳統(tǒng)工藝升華為中華文明的審美符號。他通過《壽山石志》《壽山石知識(shí)百講》等二十余部專著,系統(tǒng)構(gòu)建了壽山石文化的理論框架,不僅填補(bǔ)了學(xué)術(shù)空白,更以創(chuàng)新性的傳播實(shí)踐,讓傳統(tǒng)工藝在全球化時(shí)代煥發(fā)新生。

方宗珪對壽山石文化的開拓性貢獻(xiàn),始于對歷史文脈的深度梳理。在《壽山石志》中,他首次以編年體例系統(tǒng)考證壽山石開采史,將散落于地方志、文人筆記的碎片化記載整合為完整的文化譜系。通過追溯唐宋以降文人用印傳統(tǒng),他提出“石以載道”的核心命題,揭示壽山石雕不僅是技藝載體,更是中國哲學(xué)“天人合一”的物化表達(dá)。

面對傳統(tǒng)工藝?yán)碚摶睦Ь常阶讷曢_創(chuàng)性地將地質(zhì)學(xué)、美學(xué)、歷史學(xué)跨學(xué)科融合。在《壽山石鑒賞》中,他以礦物學(xué)視角解析田黃石“六德”(溫、潤、凝、膩、細(xì)、結(jié)),同時(shí)將其與儒家“玉德”思想相勾連,賦予石材以文化人格。這種“科學(xué)+人文”的雙重闡釋,使壽山石突破工藝美術(shù)范疇,成為可被現(xiàn)代學(xué)術(shù)體系接納的研究對象。

尤為重要的是,方宗珪首倡的“壽山石文化”新概念,打破了“重工藝、輕文化”的行業(yè)局限。他在《方宗珪壽山石文集》中強(qiáng)調(diào),壽山石文化涵蓋開采技術(shù)、雕刻技藝、鑒賞傳統(tǒng)、文人互動(dòng)四大維度,這一理論框架的建立,為后續(xù)研究提供了范式,使壽山石從匠人作坊走向?qū)W術(shù)殿堂。

中國工藝美術(shù)大師陳益晶

方宗珪先生在推廣壽山石文化方面建樹頗豐,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:文化概念創(chuàng)新:方先生開創(chuàng)性地提出 “壽山石文化” 這一新概念,強(qiáng)調(diào)壽山石不僅是單純的藝術(shù)材料,更是承載著歷史、哲學(xué)、文學(xué)、美學(xué)等多元內(nèi)涵的文化載體。學(xué)術(shù)體系構(gòu)建:其研究涵蓋石種分類、品種鑒定、地質(zhì)特征、雕刻技藝及歷史流派等內(nèi)容,憑借《壽山石志》《壽山石全書》等 20 余部專著,系統(tǒng)梳理了壽山石的學(xué)術(shù)體系。實(shí)踐與理論結(jié)合:方先生通過采集礦洞標(biāo)本、參與大型鑲嵌屏風(fēng)創(chuàng)作等實(shí)踐活動(dòng),將理論知識(shí)運(yùn)用到藝術(shù)創(chuàng)作中,有力推動(dòng)了壽山石技藝的發(fā)展。文化推廣與傳承:作為研究壽山石文化的泰斗,他借助著作、講座、媒體傳播等途徑,培養(yǎng)新一代藝人,在國內(nèi)外掀起壽山石收藏?zé)岢保瑸閴凵绞幕膫鞒信c推廣貢獻(xiàn)卓越。

福建省工藝美術(shù)大師姚仲達(dá)

今天我想分享跟隨方老學(xué)習(xí)二十多年來,讓我受益終生的幾件事:

其一,書中提到的《中國古代璽印鈕制》授課講義手稿編輯和校對到出版之事。這一過程促使我深入思考,對鈕印文化有了更深刻解讀,也開啟了對印文化多學(xué)科的思索。老師 “學(xué)古不泥古,鈕外求鈕,刀外下功夫” 的教誨,讓我于雕刻創(chuàng)作中形成 “問心、問源、問知” 的思考方向,即做事問心無愧、創(chuàng)作追根溯源、讀書溫故知新。

其二,與老師一起中原三地學(xué)術(shù)問源考察之旅。從甘肅天水麥積山石窟到陜西西安秦始皇兵馬俑、漢唐石刻,再到河南洛陽石窟,北宋皇陵石獸,一路上,老師悉心講解,我邊記錄邊感悟,從古老遺跡中感知?dú)v史,思考印鈕藝術(shù)創(chuàng)作源泉及由技入道的途徑。

其三,2017 年隨老師帶學(xué)生前往漳浦。我們探尋壽山石雕鼻祖楊玉璇的足跡,研究其早期雕刻蜜蠟刀法。此前壽山石雕刀法粗獷,楊玉璇引入刮刀法帶來變革。參觀了黃道周在漳浦的教書處和同時(shí)代的楊氏家族進(jìn)士楊守仁出土的石刻,了解到明末清初漳浦人文鼎盛,影響了楊玉璇的雕刻理念,老師為我們剖析了文化背景對創(chuàng)作者的影響。

中國書畫研究院藝術(shù)委員會(huì)委員、常務(wù)理事陳國光

方老是文人領(lǐng)導(dǎo),看問題抓實(shí)質(zhì)、著眼的是未來,他在雕刻廠工作期間靠他的學(xué)識(shí)與能力,曾一手推動(dòng)了壽山石走向國際化,在任職工藝美術(shù)局以后,主持策劃的大型紀(jì)念活動(dòng)都很成功,并且在國內(nèi)外同行中影響深遠(yuǎn)。由他 1986 年首創(chuàng)福州工藝美術(shù) “如意杯” 大獎(jiǎng)賽,賽事吸引了眾多年輕人如雨后春筍般的涌現(xiàn),造就了后來工藝美術(shù)的大繁榮。

他還確定四年一次為行業(yè)領(lǐng)頭人進(jìn)行名藝人的評定活動(dòng),篩選工作極其嚴(yán)苛,以寧缺勿濫為指導(dǎo)意見,這兩個(gè)評選活動(dòng)至今已堅(jiān)持了四十年。他退休二十多年,依然掛念著壽山石雕的發(fā)展方向。

福州市壽山石行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長陳基

我的祖上陳祥容善于采石、解石,是高山中“油白洞”石的發(fā)現(xiàn)者,在陳子奮的書中,將之與林清卿、林文寶相提并論。我的曾祖父陳元和,又開采出了都城坑系三大名洞之一的“元和洞杜陵”,祖父陳培官,與壽山石文化研究泰斗級人物方宗珪老師有師徒之份。父親陳永富,更是老一輩石農(nóng)中最為執(zhí)著的壽山石文化推廣者之一。

這本書記錄了我們?nèi)r(nóng)與方宗珪先生之間的真實(shí)的往事。書中提到的“初上壽山識(shí)培官”講的是方宗珪與我的祖父陳培官的故事。方老實(shí)實(shí)在在地做研究,自1961年至今,先后走訪壽山村百余次,一生毫無保留地奉獻(xiàn)給了壽山石文化事業(yè)。我們?nèi)r(nóng)與方宗珪先生的故事,不僅是一段歷史的見證,更是一種精神的傳承。

就業(yè)與保障雜志社社長、主編黃孝齊

讀完本書,傳主方老的情懷與認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度深深觸動(dòng)了我。當(dāng)萍姍把書稿呈至我眼前,我便深知,我們必須以鄭重之心對待此書。這本評傳的誕生,將鼓舞更多年輕人投身壽山石藝術(shù)的創(chuàng)作與研究,為壽山石文化的蓬勃發(fā)展注入活力。

文化生活報(bào)社總編輯江建輝

我們有多年的策展經(jīng)驗(yàn),接下來希望策劃一場方老的文獻(xiàn)展,展示方老的著作和大量手稿,希望這個(gè)展覽早日和大家見面。

福建美術(shù)出版社編輯蔡敏、林曉雙

蔡敏:能夠成為《耄耋老石人·方宗珪評傳》責(zé)任編輯,無疑是榮幸的,我是以學(xué)習(xí)的態(tài)度來審讀這本著作,整個(gè)過程受益匪淺。特別是方老對學(xué)術(shù)的執(zhí)著的精神值得我們每一個(gè)人學(xué)習(xí)。

林曉雙:在編輯過程,有很多細(xì)節(jié)讓我印象深刻。比如,書里會(huì)有一些需要核對的細(xì)節(jié),萍姍總是非常認(rèn)真、具體地幫助我們和方老核實(shí)和進(jìn)行調(diào)整。方老也是會(huì)十分具體地一一解答。他會(huì)把我們需要確認(rèn)的問題分點(diǎn)一一手寫在紙上,拍了照片發(fā)過來,我確實(shí)是從方老的手寫解答里看到了老前輩認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度,非常感動(dòng),并提醒自己要更加認(rèn)真。

作為壽山石藝術(shù)研究和文化傳播的重要人物,方宗珪先生先后師從陳子奮、龔禮逸和潘主蘭等名家,出版有大量壽山石理論專著,其創(chuàng)作成果與學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)對壽山石文化的發(fā)展影響深遠(yuǎn)。

壽山石文化是閩都文化的重要組成部分,其雕刻技藝早在2006年即被列入第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。《耄耋老石人?方宗珪評傳》一書日前由福建美術(shù)出版社出版,作者林萍姍系福州“90后”作家,她在撰寫這部著作時(shí)用了兩年多時(shí)間深入田間地頭,采訪了大量壽山石從業(yè)人員和藝術(shù)名家,系統(tǒng)梳理了方宗珪先生的學(xué)術(shù)成就與藝術(shù)人生,深情鋪展了壽山石文化的前世今生。