新時代高校思政與美育深度融合路徑探析

福建師范大學(xué)馬克思主義學(xué)院 陳炫妤

“美育”,究其本質(zhì),是一種情感教育,亦是對生命的深刻塑造。黨的十八大以來,以習(xí)近平同志為核心的黨中央高度重視學(xué)校美育工作,把學(xué)校美育工作擺在更加突出位置,作出一系列重大決策部署。習(xí)近平總書記明確指出:“做好美育工作,要堅持立德樹人,扎根時代生活,遵循美育特點,弘揚中華美育精神。”2024年初,教育部發(fā)布了《關(guān)于全面實施學(xué)校美育浸潤行動的通知》,為全面加強和改進學(xué)校美育工作提供了具體可行的部署方案。由此可見,新時代的美育理念已超越了單純的藝術(shù)教育范疇,而是力求讓美育浸潤課堂,深入人心,最終實現(xiàn)以美塑魂的崇高育人目標。

德育塑造靈魂,美育滋養(yǎng)心靈。高校思政與美育在目標上具有內(nèi)在一致性,在實現(xiàn)路徑上也有諸多可結(jié)合的地方。因此,面對高校思政教育領(lǐng)域中學(xué)生價值取向多元化與課堂理論闡釋乏力的雙重挑戰(zhàn),高校應(yīng)堅持以習(xí)近平文化思想為指引,積極探索新時代思政與美育融合的新路徑,著力培養(yǎng)德才兼?zhèn)洹徝栏哐诺男聲r代青年,為推進中國式現(xiàn)代化提供不竭精神動力和人才支撐。

一、堅持以美鑄魂,強化思想引領(lǐng),夯實融合根基

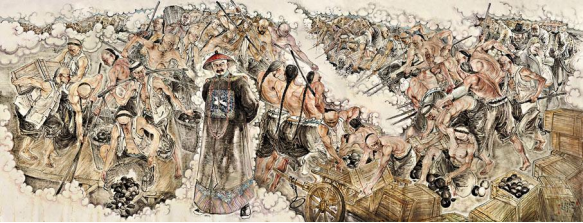

美育與思政猶如高校育人工作的雙翼,二者相輔相成、互為支撐。在新時代背景下,高校應(yīng)著力推動思政與美育的深度融合,通過延伸課程思政中的美育內(nèi)涵,進一步弘揚社會主義核心價值觀,強化中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、革命文化、社會主義先進文化教育,讓課程思政既有思想深度又具藝術(shù)溫度,在青年學(xué)子心田播撒真善美的種子。在中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育上,可通過美術(shù)創(chuàng)作、音樂表演、詩歌朗誦等藝術(shù)形式,沉浸式體驗范仲淹“先天下之憂而憂”的擔當、林則徐“茍利國家生死以”的氣節(jié)、文天祥“留取丹心照汗青”的忠貞,從而引導(dǎo)學(xué)生厚植家國情懷,樹立正確的歷史觀與民族觀。于革命文化教育而言,應(yīng)充分挖掘紅色藝術(shù)資源的精神內(nèi)核,以《黃河大合唱》的激昂旋律展現(xiàn)全民抗戰(zhàn)的磅礴氣勢,用《紅色娘子軍》的芭蕾舞姿詮釋革命女性的堅韌品格,激勵學(xué)生將革命先輩的精神境界轉(zhuǎn)化為當代青年砥礪前行的精神坐標。在社會主義先進文化教育方面,高校應(yīng)主動擁抱新媒體技術(shù),構(gòu)建線上線下相結(jié)合的立體化育人空間,通過開發(fā)《覺醒年代》等主旋律影視作品的思政解析課程,打造“數(shù)字非遺”“虛擬美術(shù)館”等線上教育平臺,引導(dǎo)學(xué)生在科技與藝術(shù)的交融中增強文化認同,讓美育思政真正成為涵養(yǎng)時代新人的精神沃土。

張永海作品《林則徐》

二、堅持以美礪能,創(chuàng)新教育形式,拓寬融合路徑

習(xí)近平總書記在學(xué)校思想政治理論課教師座談會上指出,“要高度重視思政課的實踐性,把思政小課堂同社會大課堂結(jié)合起來,在理論和實踐的結(jié)合中,教育引導(dǎo)學(xué)生把人生抱負落實到腳踏實地的實際行動中來”。因此,要推動高校思政與美育的有效結(jié)合,就必須立足實踐,構(gòu)建“以美載道、以道化人”的沉浸式育人新范式,引導(dǎo)學(xué)生在場景化、交互式的思政課堂里逐步把精神滋養(yǎng)轉(zhuǎn)化為行動自覺與使命擔當。一方面,高校應(yīng)以美育培養(yǎng)實踐品格,通過“美育+實踐”模式,將審美教育深度融入紅色文化傳承,引導(dǎo)學(xué)生在藝術(shù)創(chuàng)作中感悟歷史、淬煉意志、提升能力。對此,高校可依托文化藝術(shù)節(jié)、紅色主題創(chuàng)作大賽等載體,打造沉浸式參與場景,鼓勵學(xué)生以話劇編排、數(shù)字繪畫、文創(chuàng)設(shè)計等多元形式重構(gòu)革命敘事,在“共情—創(chuàng)作—共鳴”的閉環(huán)中深化對革命精神的理解,實現(xiàn)從“旁觀者”到“傳承者”的身份躍遷。另一方面,高校應(yīng)整合校內(nèi)外資源,構(gòu)建“美育+社會服務(wù)”協(xié)同育人機制,引導(dǎo)學(xué)生將藝術(shù)表達融入社會大課堂,例如,在城鄉(xiāng)社區(qū)開展紅色主題墻繪、非遺技藝推廣等實踐,以美育賦能基層文化振興;在公益服務(wù)中踐行中華傳統(tǒng)美德,以文藝志愿服務(wù)傳遞人文關(guān)懷;通過校地合作搭建美育成果轉(zhuǎn)化平臺,推動藝術(shù)創(chuàng)作服務(wù)鄉(xiāng)村振興、城市更新等國家戰(zhàn)略,讓美育思政成為回應(yīng)時代命題的生動注腳。

福建師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院師生開展藝術(shù)賦能鄉(xiāng)村振興活動

三、堅持以美化人,強化保障措施,創(chuàng)造融合條件

高校思政與美育教育的深度融合是新時代育人模式改革的重要趨勢。然而,若要將其理念倡導(dǎo)轉(zhuǎn)化為實踐范式,使美育真正成為立德樹人的“潤心工程”,就需要構(gòu)建“制度引領(lǐng)——空間賦能——評價驅(qū)動”的融合發(fā)展體系。其一,高校要加大政策的落實力度。以國家教育政策為導(dǎo)向,結(jié)合區(qū)域文化特色與學(xué)校發(fā)展定位,制定具有本校特色的美育思政融合方案。同時,要強化美育與思政教育融合理念的宣傳,提升全校師生對二者融合重要性的認同感與責任感。其二,高校應(yīng)統(tǒng)籌相關(guān)經(jīng)費保障,全方位利用校內(nèi)各類平臺,構(gòu)建校園美育思政藝術(shù)空間。依據(jù)實際情況建設(shè)弘揚紅色文化的小型美術(shù)館、博物館、展覽廳、音樂廳、劇場等,將美育與思政教育全方位融入校園生活,營造積極健康、向善向美的校園文化氛圍。其三,針對傳統(tǒng)思政教育評價“重智育輕美育”的弊端,高校需構(gòu)建以多維度丈量育人成效的科學(xué)評價機制,探索多元化教育評價方式,重點考查學(xué)生“審美感知力”“文化理解力”與“創(chuàng)新表達力”,以及思政教師將藝術(shù)元素融入思政課堂的跨學(xué)科融合教學(xué)能力,讓美育思政真正成為照亮學(xué)生精神成長的“啟明星”。

高校學(xué)生開展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化體驗活動