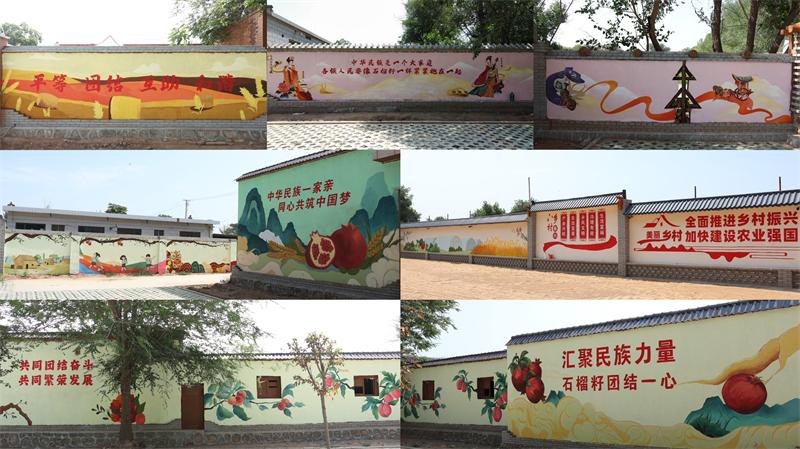

七月驕陽下,閩江學院美術學院“設繪主意好,藝術賦能鄉村振興”志愿服務隊19名師生帶著熱情與夢想,跨越2000公里抵達寧夏永寧縣勝利鄉勝利村。當畫筆遇見麥浪,藝術與鄉土碰撞出絢爛火花——師生手持畫刷為村莊“梳妝”,將200余平方米的墻面化作展現民族團結與鄉村振興的畫卷。

美美與共,筆尖流淌的民族團結。“我們在漢代昭君出塞的墻繪里藏了一排排可愛的駱駝,唐朝文成公主入藏的畫卷中融入了美麗的花卉。”實踐隊隊長吳雙介紹。隊員們以歷史佳話為靈感,將民族團結的動人典故轉化為現代藝術表達。引得當地村民感慨:“這些畫兒畫的可美了,像會說話的歷史書”。

“麥”向豐收,鄉村振興新貌圖景。正值夏收時節,隊員黃秋燕站在曬麥場的墻邊,正勾勒麥穗紋樣,她講道,“農民伯伯教我們辨認麥穗的姿態,我們想用畫筆定格農民伯伯的勞動之美,展現‘麥’向豐收的喜悅之情”。與之呼應的是隊員結合當地鄉村瓜果經濟,將特色瓜果“種”上了墻面,永寧鮮桃的絨毛、李子的霜斑皆纖毫畢現,連當地果農都笑稱“畫的比手機拍照還傳神”。

百平墻繪,續寫閩寧協作新篇。這已是閩江學院美術學院墻繪實踐隊連續第二年赴寧創作。去年創作的網紅墻繪帶動當地鄉村旅游,今年新增的200余平墻繪更是讓人賞心悅目。林舒晗同學展示設計稿說:“我們走訪了村里的生態果園,把特色李子、桃子品種和花卉元素融入墻繪設計。”正如帶隊教師所言:“藝術振興鄉村不是單方面輸血,而是要讓美的種子在黃土地里生根發芽,源源不斷的結出‘累累碩果’,這離不開青年大學生的智慧與力量。”

曬場的麥粒與墻上的金穗同樣燦爛,閩江學院美術學院學子們用丙烯顏料描繪的不只是美的圖案,更是一場跨越時空的對話——當昭君琵琶遇見現代畫刷,當文成公主的嫁妝箱里的瓜果種子變成今日的“花果經濟”,民族團結與鄉村振興的故事,在這些沾滿顏料的年輕手掌里,正以他們的溫度續寫著新的篇章。

(通訊員:張鑫宇 文/圖:美術學院“設繪主意好,藝術賦能鄉村振興”志愿服務隊)