編者按

8月22日,《中國藝術報》全文刊登王來文主席的“老倉山下的那棵紫藤——懷思陳德宏先生及其花鳥畫藝術”一文。現特轉發(fā),讓我們一起透過王來文主席的文字,通過品讀其誠摯的追憶與細數,深入了解前輩陳德宏先生“以色造境”的筆墨匠心、執(zhí)教杏壇的育人之道。

王來文主席近年來花了大量時間梳理研究福建美術文脈源流。我們真誠希望通過王來文主席的以身作則和真誠的倡導,呼吁并期待我省學界加大對閩派美術地域文脈的梳理與珍視。

本文不僅是對一位畫壇前輩的深切感念,更承載著對福建美術傳統(tǒng)薪火相傳的殷切期許。循著文字回溯,我們得以重識再識這位花鳥畫界的前輩藝術家,也得以窺見閩派花鳥畫藝術生生不息的文脈力量。

陳德宏先生(1927~2011),福建師大美院的老教授,福建花鳥畫界的老先生。我上福建師大美院(當時稱美術系)時,他已退休,雖沒有在課堂上正式教過我,但他是我從事花鳥畫創(chuàng)作的啟蒙者之一。在大學上學時與先生相識后,我以晚輩之心恭敬問學,然先生卻從不以年齡有差輩分不同而自居,而是以謙謙君子之態(tài)傳道解惑,更是以閩南同鄉(xiāng)厚誼于我,如今回想,實乃一種深情古誼,淡而彌厚,清而彌永。

上世紀80年代初,廈門大學藝術學院還未成立,福建師大美術系是福建最重要的美術教育的高地和搖籃,在福建擔負著類似“八大美院”式的美術教育搖籃職能,是當時八閩學美術的年輕人向往之地,也確實培育出了不少人才、英才。當時的美術系,之所以能有如此高的地位,除了其辦學歷史悠久、文脈積淀深厚、教學體系規(guī)范外,很重要的是聚集了一批名師名家。油畫家有謝意佳、高一呼、林以友等,國畫家有陳明謀、楊啟輿、陳德宏等,以及略年少的翁開恩、翁振新、檀東鏗等先生。他們都是那個時代福建美術創(chuàng)作的引領人,是那個時代八閩美術創(chuàng)作塔尖上的領航者。因為有這批老先生在,也就構筑起了福建師大美術系在當時福建美術界的高地,同時也積淀了福建師大美術系的文脈厚度。“所謂大學者,非謂有大樓之謂也,有大師之謂也。”民國教育家梅貽琦的這句話確實是最好的注解。這句名言,至今也沒有過時。

我于1987年入讀福建師大美術系,花鳥畫名家陳明謀、陳德宏兩位老先生已退休。我入學的第二年,山水畫名家楊啟輿老先生也退休了。很遺憾,大學時代無緣受到他們的直接教授。倒是課余,特別是畢業(yè)后因長期從事文藝工作與文藝創(chuàng)作,有福份與幾位老先生多有交集,有幸親炙了他們這一輩文脈的芬芳。

陳明謀、陳德宏兩位先生是那時母校最富影響力的花鳥畫畫家。陳德宏先生退休時是副教授,那時候的副教授已是很少也是很高的職稱,且都是名副其實、德位相配的。當時師大美術系教授極少,僅有二三人而已,記得當時從事國畫的僅有楊啟輿先生一人是教授職稱。入學后知悉陳德宏先生的大名,拜讀了先生的許多大作。我在校時多次拜訪先生,請益寫意花鳥畫藝術。時過多年,而今回想,實獲益頗多。那時候,先生六十幾歲,個子不高,不胖不瘦,目光炯炯有神。他是我從事花鳥畫藝術創(chuàng)作歷程中最早接觸的幾位寫意花鳥畫名家之一,盡管之后我訪師問學很多現當代的名家、大家,但先生給我啟蒙的花鳥畫之技法與學識,實已融入我的筆墨人生,成為筆墨世界的一份營養(yǎng)。

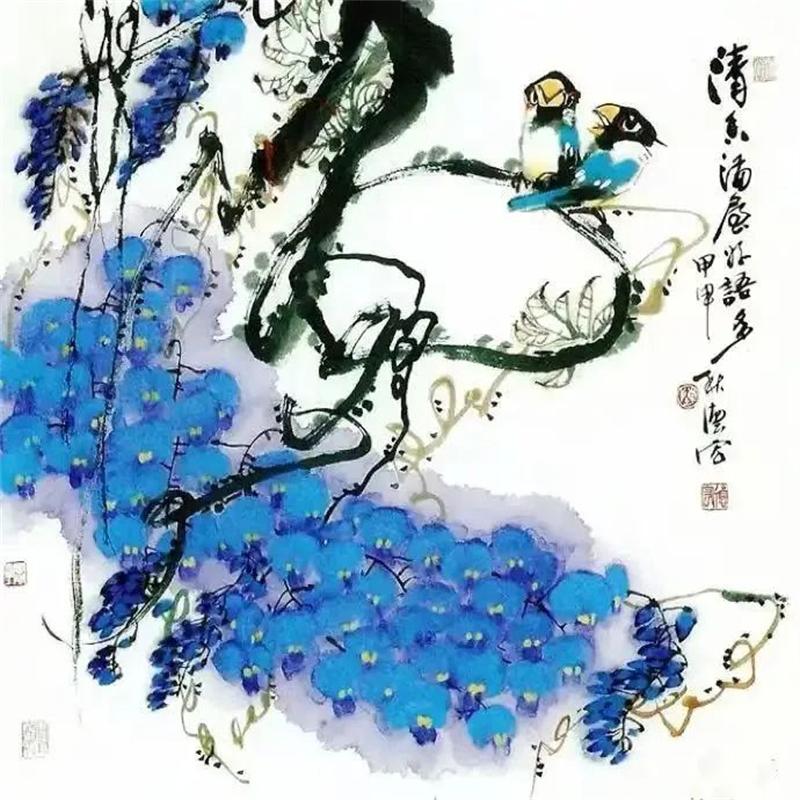

先生的藝術成就在花鳥畫,貢獻也在花鳥畫。先生的花鳥畫題材寬,梅蘭竹菊、花鳥飛禽皆能入畫。最能代表其藝術水平的應屬紫藤、荷花、牡丹、水仙等八閩花卉題材,這幾個題材也最體現他的藝術探索,體現他的藝術風格與藝術語言特色。

結合過去與先生的交往片段,加之多年來對先生花鳥畫藝術的拜讀,談些許的感受。先生的花鳥畫從視覺審美上而言,可直接概括稱之為“彩墨花鳥畫”。在王維、蘇東坡有關文人畫思想的強大影響下,繼宋之后,士大夫文人群體大力推崇,至明清,文人“水墨畫”已成中國畫的主流。而唐宋之前中國畫稱之為“丹青”的色彩主流在以“水墨”為尊的大趨勢下淡出了歷史的視野,趨于邊緣。直到20世紀特別是改革開放后,在中西交融的大潮中,“丹青”的本義、色彩的美學價值,才被有識之士再次喚起。在山水畫領域,青山綠水、重色山水重現生機。人物畫領域,以周昌谷為代表的畫家,為人物畫的色彩注入新的審美要素。花鳥畫領域,海派張大壯、浙派陸抑非、閩派鄭乃珖、嶺南畫派趙少昂等為代表的老一輩畫家,為花鳥畫藝術現代形態(tài)注入了色彩上的審美生機。從福建花鳥畫藝術的進程來看,陳德宏先生是繼鄭乃珖先生之后,對寫意花鳥畫色彩有著深入探索且形成自家風貌的一位重要畫家。

陳德宏先生晚年著意于色彩在花鳥畫現代性轉化上的探索。一方面是受上世紀80年代改革開放后中西藝術交融大潮影響,對西方色彩的吸收,對傳統(tǒng)“丹青”的回歸。另一方面也是先生從藝歷程的一種使然,先生早年跟隨閩派大家謝投八先生學畫,打下了良好的造型基礎和對西方色彩體系的認知,中青年始步宋省予先生研習寫意花鳥,中年時追隨陳子奮先生潛心傳統(tǒng)花鳥畫,中晚年與鄭乃珖先生交訪問學,深受鄭乃珖先生的用色賦彩的影響。

記得有一次我去拜訪先生,先生談起國畫花鳥的用色,特別提起鄭乃珖先生,認為鄭乃珖先生是國畫的用色高手,不管是工筆的用色,還是晚年的寫意花鳥用色,筆墨渾厚華滋,用色大膽,又古又厚。在寫意花鳥畫中大膽點用厚顏色及復筆積墨就是陳德宏先生從鄭乃珖先生處承得并傳授于我的。先生善于在畫面的空白和背景上,或在畫面主體物體的四周以淡彩渲染,營造意境意韻,這既是從陳子奮先生處承傳而來,也是從鄭乃珖先生處受益并加以變化而出的。仔細研究和對比一下陳德宏先生的梅花作品與鄭乃珖先生的梅花作品,畫中的勾勒點染、暈染洪渲的技法,清新明麗與冷艷的韻味,大抵就可一望而知,這是文脈的相承,也是文脈的發(fā)展。

吳昌碩曾說:“事父母色難,作畫亦色難。”然先生的用色已形成自己的一套范式:蓬勃大氣,艷雅華滋。他善于以色造境,以色抒意,他摒棄水墨與文人畫所追求的淡雅枯清,回歸丹青意韻的熱烈、陽光、率真、明朗,畫面充滿天然的機趣,充滿濃郁的生活氣息和自然生機。他注重色調與意境之美,讓人親近,讓人心生歡喜。我時常談起也常常覺得,浙派的水墨有如江南龍井綠茶,清淡悠遠;廣東嶺南畫派的花鳥用色則如潮汕的八仙茶,濃厚熱烈;而閩派的花鳥賦彩猶如福建的鐵觀音、武夷巖茶,清香釅純,巖香醇厚。陳德宏先生的彩墨花鳥畫即是這種韻味。鄭乃珖先生的作品更是體現了這種美學特質。當然,先生在構圖、用筆上也有自己的章法、有自己的特色。

陳德宏先生或許是長年在大學任教之故,對花鳥畫的傳授頗重視基本功,強調先從小寫意入手,循序漸進。記得先生很強調也很推崇王雪濤、任伯年,認為二人是入手寫意花鳥的方便之門。福建師大老倉山下的老美院,是有一條雋永的寫意花鳥畫文脈的,從吳茀之、林子白、宋省予、陳明謀到陳德宏,涓涓長流,澤潤后學。盡管陳德宏先生已離世,但我相信,這條文脈余緒、學脈遺風還是會一直澤被后人的。

人是健忘的,時間也總是無情的。陳德宏先生離世也才十幾年,他的彩墨花鳥畫似已少有人提起、關注、研究。就對福建花鳥畫史的貢獻而言,陳德宏先生在寫意花鳥畫色彩的探索上是有承前啟后的意義的,他在同代人中是佼佼者,是富有代表性的,先生的學術價值值得當代人特別是當代福建從事寫意花鳥畫藝術創(chuàng)作的同仁們去關注與挖掘,也值得理論家去研究和梳理。

在陳德宏先生離世十多年的今日,特撰此文,抒發(fā)抑藏于心中的對先生的感念,更期冀人們對他的關注、對逝去的老一輩先生們的感懷,更期待吾閩畫壇年輕一代的理論研究學者,能更多地對閩派美術地域文脈進行研究梳理,更好地鞏固豐盈福建美術的文脈。